2025年5月8日 厚生労働委員会質疑(薬機法等改正案審議)「薬事承認のゴールドスタンダードを崩す改正に待った!」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。先ほど大椿委員も触れましたが、障害年金について質問をします。代読お願いします。

大臣は、障害年金が障がい者にとって大事な所得保障であること、それがなければ命にも関わることを認識されていますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ご指摘のとおりだと思います。

〇天畠大輔君

命に関わるのになぜ年金機構でこのような事態が発生したのか理解できません。代読お願いします。

昨日の衆議院厚生労働委員会で、立憲の井坂信彦議員が障害年金に関する一連の報道について質疑をしました。私自身、障害年金を受給していた当事者の一人ですから、この報道には大きなショックを受けました。障がい者にとって大切な所得保障である障害年金の認定において日本年金機構の上層部の意向が反映されている可能性があるというからです。事実であるとすれば厚労省の責任は計り知れません。大臣が障害年金の重要性を認識されているのであれば早急な対応が必要です。

資料1をご覧ください。2024年度に障害年金を申請して不支給になった人の数が前年2023年度の2倍以上、不支給割合も2倍になったことが日本年金機構の内部資料から判明したとあります。

厚労省は事実関係と原因を明らかにする調査を早急に行うべきと考えますが、すでに厚労相から日本年金機構への実態把握のための調査を指示されたということですので、質問1は飛ばします。

一方、本件は、不支給2倍の実態把握だけでは不十分です。この報道では、障害年金センター職員の証言により、日本年金機構の理事長とセンター長の両方が交代した影響で職員の事前審査が厳格化したこと、また、資料2のとおり、事前審査を判定医がどの程度受け入れるかを示した内部資料の存在も明らかにされました。

大臣、これは大問題ですよ。内部資料の存在についても事実関係と原因を明らかにする調査を早急に行うべきではないですか。大臣、お願いいたします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

まず、一般論として申し上げれば、審査を行う場所であったり、時間、専門分野など、事務的な連絡事項を担当者間で共有することはあると承知しています。

先ほど申し上げましたように、令和6年度におけます認定状況の調査の中で内部文書に係る調査も行うように指示をさせていただいたところでございまして、そちらについても日本年金機構と連携しながら実態把握を行ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

そもそも認定の仕組みが医学モデル一辺倒で不透明過ぎます。透明性確保と社会モデルの導入に取り組むと約束してください、大臣。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障害年金の障害等級の審査にあたりましては、厚生労働省において定めた障害認定基準であったりガイドラインに基づきまして、提出されました診断書等を基に、それぞれの障がいの状態であったり日常生活への影響等について、障害認定医のご意見も踏まえ、認定基準に当てはめ、個別に判断を行っているところでございます。

日本年金機構からは、その特定の職員が一律に審査を厳しくすべきといった指示等を行ったことはないというふうに聞いておりますが、今後とも様々なご意見を伺いながら議論を深めてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

厚労省は、以前も障がい当事者や障害年金の専門家らの声を無視しました。大臣、その責任は重いですよ、理解していますか。代読お願いします。

私は、昨年の当委員会で、当時の武見大臣に、年金部会において当事者や専門家を参画させて障害年金に関する議論を前に進めるべきだと再三訴えてきました。しかし、厚労省は何も動かなかった。

昨日、学者や弁護士、社会保険労務士らでつくる「障害年金法研究会」は、政府に現在の判定方法を改善するよう求める声明を発表しました。申請者が希望した場合は自宅などへ訪問して生活状況を調査し、多職種が合議で判定するよう求めています。これが社会モデルの考え方です。やはり、認定医1人で決められる仕組みそのものに問題があります。今国会で更に追及していきます。

それでは、薬機法改正案の質疑に入ります。

本改正案では、条件付承認制度の適用拡大が盛り込まれています。条件付承認は、医療上特にその必要性が高い医薬品であるものの、有効性・安全性を検証するための十分な人数を対象とする臨床試験の実施が困難であるものに承認を与える制度です。2017年に厚労省課長通知により導入され、令和元年の薬機法改正により法制化されました。

臨床試験は大きく3つのステップに分かれています。少人数の健康な大人に薬の候補を投与する第Ⅰ相試験、少人数の患者に投与する第Ⅱ相試験、ここまでが探索的臨床試験と言います。そして、多数の患者に投与し、安全性・有効性を最終チェックする第Ⅲ相試験を検証的臨床試験と言います。患者数が少ない希少疾病などでは最後の第Ⅲ相試験の実施が困難あるいは時間がかかる場合があるため、第Ⅱ相試験の結果をもって、承認後の安全性・有効性に関する検証を条件として承認を与えることになります。

そして、本改正案は、条件付承認の適用範囲を更に拡大するための見直しとなっています。具体的には、これまでの要件にあった「検証的臨床試験の実施が困難であるか実施可能であっても患者数が少ないこと等により実施に相当の期間を要すると判断されること」が削除されています。そのうえで、希少で患者数が少ない疾患や重篤かつ代替の治療法がない疾患で、かつ探索的試験の段階で「臨床的有用性が合理的に予測可能な場合」に条件付承認の対象としています。検証的臨床試験の実施が困難であるかどうかにかかわらず、です。

適用拡大の背景にはドラッグ・ラグやドラッグ・ロスがあり、条件付承認制度が活用されていない現状も理解しております。また、難病患者の方々が効果が期待される薬の早期承認を求める声も届いていますので、条件付承認制度の趣旨そのものは、患者の選択肢を増やす意味で否定するものではありません。

しかし、承認後の安全性・有効性の検証において検証的臨床試験の実施は必須になっていません。検証的臨床試験を経て安全性・有効性をしっかり確認するという薬事承認のゴールドスタンダードをなし崩しにする改正には強い懸念を抱いています。

さらに、承認前に実施される試験についても第Ⅱ相試験「等」とされており、探索的臨床試験に限定されていません。ほかにどのような試験が想定されるのでしょうか。例えば、国内の第Ⅱ相試験の結果を要せず、海外の第Ⅲ相試験の結果をもって条件付承認される可能性もあるのでしょうか。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(城克文君)

お答えいたします。現行の制度は、一定程度の有効性・安全性を確認し、検証的試験など臨床試験の一部を省略して条件付承認ができるものでございますが、今回の改正案では、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に条件付承認を行うことができることとしております。条件付承認を行う際にどのようなデータを必要とするかは、個別の承認審査の中で薬事審議会の意見を聞きながら決定されるものでございます。

そのため、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えば、外国人と日本人との間で、臨床的に意義のある民族差がないと考えられる医薬品について、適切に実施された海外の第Ⅲ相試験の成績を踏まえて、一定の有効性・安全性が確認され、日本人患者における臨床的有用性が合理的に予測可能な場合には条件付承認を行う可能性はあるものでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

第Ⅲ相試験どころか第Ⅱ相試験すら行わずに承認される可能性があると確認されました。重要な答弁です。代読お願いします。

薬害オンブズパースン会議は「検証的臨床試験を不要とすること自体が薬機法上の原則の重大な例外であるにもかかわらず、さらに第Ⅱ相臨床試験まで不要とし得ることは、例外の範囲を不当に拡大する余地を残すものであり、到底許容できない」と言っています。厚労省は、薬害エイズの教訓に立ち、薬害防止に長年取り組み続けてきた団体の意見をもっと真摯に受け止めるべきです。

条件付承認制度の見直しは、米国の迅速承認制度と同様の制度とすることを目指すものであるという説明もされています。薬害オンブズパースン会議も指摘していますが、米国の迅速承認制度によって承認された抗がん剤の多くが十分な有効性を示せていなかったとする報告があります。

条件付承認制度の趣旨は理解できるとしても、承認後の条件に検証的臨床試験の確実な実施が担保されていない制度設計にはやはり賛同できません。厚労省は、検証的臨床試験、特に薬の有効性をより客観的に評価するランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意すると言っていますが、法文上はなんの歯止めもないのです。

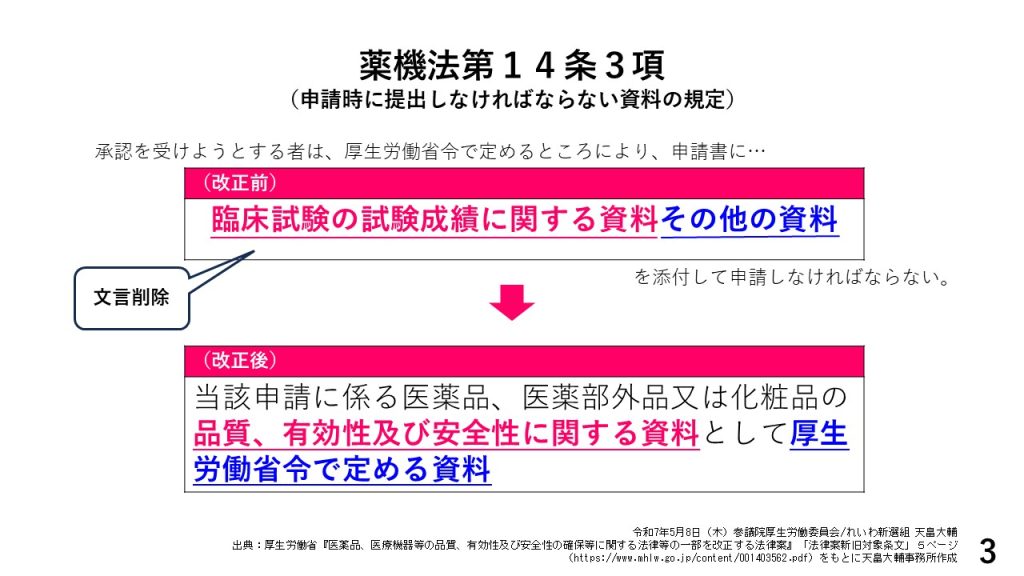

その象徴が薬機法14条3項の改正です。資料3をご覧ください。これは医薬品の製造販売の承認に必要な添付資料に関する規定ですが、「臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料」を「品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省で定める資料」と文言を変えています。「臨床試験の試験成績」という文言をなぜ削除したのでしょうか。厚労省、お答えください。

〇政府参考人(城克文君)

お答えいたします。薬機法第14条第3項は、医薬品等の承認にあたって提出を求める資料について規定するものでございます。

この規定につきまして、今回、医薬品医療機器制度部会での取りまとめを受けまして、有効性及び安全性確保のため、ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用や、信頼性確保に向けた継続的な取組を前提として、臨床試験以外で収集されたデータも活用できるよう、この規定を見直すこととしたものでございます。

具体的には、リアルワールドデータについて、臨床試験の外部対照としての活用などすでに国内外の承認申請において活用されるとともに、国内外において更なる活用について検討が深められている状況を踏まえまして、条文上の「臨床試験の試験成績に関する資料」という文言を医薬品等の「品質、有効性及び安全性に関する資料」に変更をするものでございます。

今後、承認申請に必要な臨床試験の成績やリアルワールドデータの要件は省令で具体的に規定をすることといたしておりますが、有効で安全な医薬品を患者に届けることができるよう、今後とも必要なデータを踏まえて適切に承認審査を行ってまいりたいと考えております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

「臨床試験の試験成績に関する資料」を条文から落として原則を変えたのではないですか。大臣、いかがですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

先ほど参考人から答弁したとおりでございますが、薬機法第14条第3項は、医薬品等の承認にあたって提出を求める資料について規定するものです。この規定につきましては、今回、医薬品医療機器制度部会の取りまとめを受けまして、有効性及び安全性確保のため、ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用であったり、信頼性確保に向けた継続的な取組を前提として、臨床試験以外で収集されたデータも活用できるよう、この規定を見直すこととしたものでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

しかし、大臣、すべて省令に落とし込んだんですよ。怖いです。大臣の一存で変えられるのではないですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

そこは、そういうご意見があることは承ったうえで、承認申請に必要な臨床試験の成績やリアルワールドデータの要件につきましては省令において具体的に規定することとしておりまして、有効で安全な医薬品を患者さんに届けることができるよう、必要なデータを踏まえて適切に承認審査を行ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

答えになっていません。ゴールドスタンダードをなし崩しにする意図が透けて見えます。代読お願いします。

改めて、資料3をご覧ください。従来の「臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料」において「臨床試験の試験成績に関する資料」はあくまで例示だと事前のレクにおいても厚労省は強弁しました。

例示だから落としていいのですか。なぜ「その他の資料」の前に「臨床試験の試験成績に関する資料」を入れていたのか。「資料」の範囲が省令レベルで無限に広がらないよう、資料の中で最も重要な土台となる要素だから入れていたのではないですか。その証拠に、審議会の取りまとめにおいても「ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用」が前提とされていたのではないですか。

その重要な要素をわざわざ条文上の文言から落として「有効性及び安全性に関する資料」と抽象度を上げた。さらには「厚生労働省で定める資料」まで加えた。要件は省令レベルの規定にすべて落とし込み、国会審議を経ず、通さずに変更しやすい建付けにしたのです。法律の条文から「省令落とし」をすることによって、行政府が専決できる事柄として囲い込む典型的なやり方であり、看過できません。

臨床試験の成績を原則とした薬事承認のゴールドスタンダードが国会審議を経ずに崩されていく危険性が極めて大きい。いくら「ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用が前提」と口では言ったところで、法律上は何も担保されていないのです。

危険性の一つが、リアルワールドデータのみに基づく薬事承認の可能性です。リアルワールドデータは、患者のレセプトや電子カルテのデータなど様々なリソースから収集された患者の健康状態や医療の提供状況に関するデータの総称です。臨床試験の試験成績は、研究や検証のために一定のルールのもとに実施される試験から得られた正確性・信頼性の高いデータである一方、リアルワールドデータは日常的に収集された膨大なデータです。

政府は「医薬品の承認審査にあたっては申請資料の信頼性を担保するため調査を実施することとしている」とのことですが、リアルワールドデータの信頼性について政府はどのように考えているのですか。

〇政府参考人(城克文君)

お答え申し上げます。リアルワールドデータにつきましては、これまでも、レジストリーデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点を取りまとめた通知等の発出や、疾患レジストリー事業者が所有するデータを薬事活用するために必要な信頼性確保をPMDAが支援する予算事業の実施など、その信頼性の確保に努めているところでございます。

リアルワールドデータについて、臨床試験の外部対照としての活用など、すでに国内外の承認申請において活用されているところでございますが、リアルワールドデータが承認申請資料として提出された際には、信頼性を確保して適切に収集されたものかどうかを確認してまいりたいと考えております。

さらに、リアルワールドデータの信頼性確保につきましては、国際的に整合性のある規制とすることも重要と考えておりまして、今後、医薬品規制調和国際会議などにおける国際的な検討も踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

〇天畠大輔君

代読します。薬害オンブズパースン会議は「リアルワールドデータが臨床試験データに代わり得るかは学術的にまったく合意されていない。また、リアルワールドデータを薬事承認、保険償還などの重要な意思決定に用い得るかについても、学術的にも社会的にもまったく合意されていない」と強く批判しています。

本改正案の策定にあたって議論された医薬品医療機器制度部会においても、リアルワールドデータの活用には慎重な意見が散見されました。

北澤京子委員の意見書には、リアルワールドデータ活用に対する懸念が次のように示されています。

「医薬品の申請及び承認という重要な意思決定にはRCT、ランダム化比較試験のエビデンスが必要であり、むしろRCTを安全かつ迅速に実施するための対策こそが必要です。仮にRWD、リアルワールドデータを用いた観察研究のエビデンスでの申請を可能とするにしても、それはあくまで例外であり、どのような場合が例外として認められるのか、慎重かつ厳密に定める必要があると考えます」

引用は以上です。

薬機法14条3項の改正は、リアルワールドデータのみに基づく薬事承認申請を例外からより原則に近づけていくことにつながるのではないでしょうか。お答えください。

〇政府参考人(城克文君)

お答え申し上げます。現行の薬機法のもとでもリアルワールドデータを用いた承認自体は可能でございます。そのうえで、今回、令和7年1月の医薬品医療機器制度部会での取りまとめを受けまして、ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用や信頼性確保に向けた継続的な取組を前提として、リアルワールドデータの利活用が明確化されるよう、法律上の承認申請時の添付資料の規定において、臨床試験の試験成績に関する資料という文言を、医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する資料に変更し、より一般的な規定に見直すこととしたものでございます。

今回の法改正後におきまして、承認のための有効性・安全性の確認のレベルは現行制度における各承認制度と変わりないものでありまして、科学的な根拠がないものを安易に承認することはないものでございます。

したがいまして、本改正によりまして臨床試験を減らすということは意図をしておらず、むしろ臨床試験以外の臨床評価上重要なデータの利活用を広げる趣旨でございます。

今後、承認申請に必要な臨床試験の成績やリアルワールドデータの要件は省令で具体的に規定することといたしておりますが、有効で安全な医薬品を患者に届けることができるよう、今後とも、必要なデータを踏まえて、適切に承認審査を行ってまいりたいと考えております。

〇天畠大輔君

代読します。本改正案において、申請しなければならない資料に関する規定は、有効性及び安全性に関する資料としているだけですから、個別の審査の中で、臨床試験の試験成績以外の資料で承認するという例外がなんの歯止めもなく広がっていく懸念を拭えません。

我々れいわ新選組は、条件付承認制度が患者のベネフィットになりうることに否定的な立場ではありません。一方で、承認前・承認後共に臨床試験の試験成績を不要にできる法律の建付けは受け入れ難いという立場です。引き続き追及します。質疑を終わります。

〈配布資料〉