2025年5月27日 厚生労働委員会質疑(労働施策総合推進法等改正案審議)「働く人へのハラスメント対策実効性なし!法案に異議あり」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。政府のハラスメント対策に実効性があるのか、質問していきます。代読お願いします。

事前のレクで厚労省は、抽出調査での令和2年度と令和5年度の間で勤務先でのハラスメント経験は約30%から20%に減ったと言いました。しかし、労働力調査に基づき労働者を6500万人程度と想定すると、職場でのハラスメントを受けた経験を有すると答えた方が1300万人とも推定されます。驚きの数字ではないでしょうか。

また、職場でのハラスメントに関する相談件数は、令和2年度の1.8万件から令和5年度は6.2万件にむしろ増えています。さらに、精神障がいでの労災認定も増えており、職場での悩みが精神疾患に結び付いたと医師が認めたケースが増えているということになります。ハラスメントの防止規定が被害者の数やその苦しみを激減させるほどの十分な効果をもたらしているのか、甚だ疑問です。

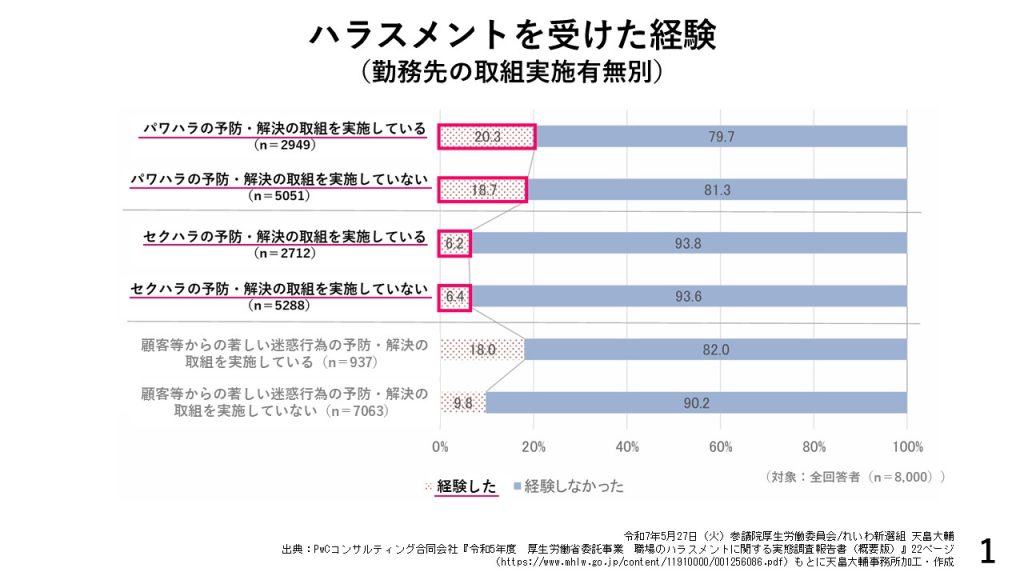

特に着目すべきは、令和5年度の厚労省委託事業における「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」の内容です。

資料1をご覧ください。勤務先、つまり一般の企業とほぼ言い換えられると思いますが、その企業のハラスメント対策の実施有無別にハラスメント経験を問い、その結果が示されたものになります。所属企業において「パワハラの予防・解決の取組を実施している」と回答した人々のうちパワハラ経験率は20.3%、所属企業において「取組を実施していない」と回答した人々のうちパワハラ経験率は18.7%でした。

また、所属企業において「セクハラの予防・解決の取組を実施している」と回答した人々のうちセクハラ経験率は6.2%、「取組を実施していない」と回答した人々のうちセクハラの経験率は6.4%でした。

労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法において事業主に対してパワハラやセクハラの防止規定は設けたわけですが、それが実際に労働者のハラスメント経験を減らす効果があったとは読み取れません。防止規定のみではハラスメント問題の解決に有効的につながっていないと考えます。

更に言えば、事業主への防止規定があるにもかかわらず、パワハラの対策を所属企業において実施していると回答した方は約37%、セクハラについては約34%しかいません。防止規定があっても、働く人の3分の2は所属企業において取組がなされていないか、その取組状況が認識されていません。

本法案では、就活セクハラ、カスハラの防止規定を新たに設けるとのことですが、防止規定の創設のみで実効性を担保できるのでしょうか。

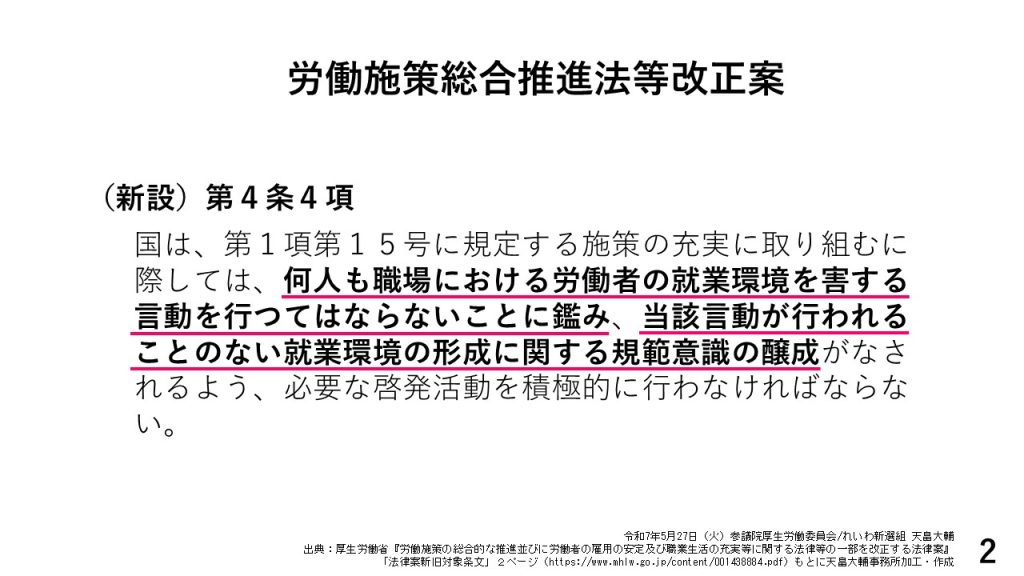

そこで、本法案を議論するにあたっては、ハラスメントの禁止を法的に位置付けることが焦点の一つでした。国際労働機関、ILOの「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」においても、ハラスメントに関する禁止規定の創設が求められています。しかし、結果として出た条文が改正案の4条4項です。

資料2をご覧ください。まず、大臣、通告のとおり、労働施策総合推進法改正案4条4項をゆっくりと読み上げてください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

なんかいつも早口なんで、ゆっくり読み上げるようにというご指摘ですので、ゆっくり読ませていただきます。

今回の改正法案による改正後の労働施策総合推進法の第4条第4項では「国は、第1項第15号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する行動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない」と規定してあります。すみません、ごめんなさい。先ほど……

〇委員長(柘植芳文君)

天畠大輔君。なんですか。まだ続きますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

すみません、「言動」を「行動」と言ってしまいましたので、訂正させていただきます。

〇委員長(柘植芳文君)

はい。わかりました。

〇天畠大輔君

代読します。大臣、読み上げていただき、ありがとうございます。大臣も感じられたかもしれませんが、この条文、大変回りくどく、解釈も難しいので、政府に一つずつ確認します。

改正案4条4項、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑みとありますが、これは法規範を示すのか、社会規範を示すのか、明らかにしてください。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

ご指摘の本法案による改正後の労働施策総合推進法第4条第4項の規定、大臣が読み上げさせていただきましたが、この規定は、ほかの法律に定められたものを引用などしているものではなく、ハラスメントのない職場づくりに向けて更に取組を進めていくため、今回新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないという社会における当然の考え方を前提として法文上明確にしたうえで、社会においてそうした規範意識の醸成がなされるよう、国が周知・啓発に取り組む旨を定めたものでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

「ほかの法律にはない」、「当然の考え方」と言いました。つまり、社会規範ということですよね。大臣、明確にお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

申し上げましたとおり、すでになんらかの法律で明確化されている規範を今回のこの条項で示しているのではなく、これまで社会には規定されていなかった一般常識としての社会的規範を今回の改正法案で示しているものでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

大臣からもお答えいただけますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

労働政策審議会における議論において、この社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えられるといった考え方が示されているところでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

大臣は、社会規範とおっしゃりました。代読お願いします。

ハラスメントを行ってはならないことが社会における当然の考え方、つまり社会規範だとすれば、ハラスメントのない就業環境の形成に資する意識もすでに醸成されているはずということになります。この条文は、その規範が当然の考え方というほど社会に浸透しているのに、それと同じ趣旨の規範意識を醸成する、つまりゆっくり時間を掛けてつくり出すと述べています。すでにあるものをつくるなんて、おかしくないですか。

改めてお伺いしますが、改正案4条4項において「何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないこと」と、「当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識」は、両方ともなんらかの規範を示しています。その違いを明確にしてください。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

ご指摘の規定でございますが、まず「何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないこと」、この部分につきましては端的に職場におけるハラスメントを行ってはならないということを意味するのに対しまして、「当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成」という部分につきましては、職場におけるハラスメントを行ってはならないということが中心ではありますが、このほかに、他者の人格や尊厳を尊重することや差別的意識を持たないことなど、ハラスメントのない就業環境の形成に資する人々の意識や認識を含み得るものと考えております。

そのうえで、国において、こうした規範意識の醸成に向けて必要な啓発活動を行うことを通じて、ハラスメントのない職場づくりを推進していくことを想定をしております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

条文の意味を意図的に曖昧にしているとしか思えません。代読お願いします。

結局のところ、違いがわかりません。「ハラスメントを行ってはならないこと」が当然の考え方として社会にあるとすれば、他者の人格や尊厳を尊重することや差別的意識を持たないこともすでに規範意識として醸成されているはずなんです。

しかし、冒頭で述べたように、現行の防止規定のみではハラスメントが効果的に減っているとは全く言えない状況なんです。やはり、明確な禁止規定なしに、ハラスメントを行ってはならないことが当然の社会規範として前提とされている点に強烈な違和感を覚えます。

「端的に職場におけるハラスメントを行ってはならないということを意味する」のであれば、なぜ、そこで一文を終えて行ってはならないと明確に規定しないのでしょうか。明確な禁止規定を設けたうえで、規範意識の醸成は禁止規定に基づき指針を作って周知啓発することができます。それがより効果的ではないでしょうか。わざわざこのようなわかりにくい条文を作った意図が理解できません。結果的に、法文を作ったという意味しかなく、中身のない法案になってしまっていると考えます。

また、厚労省は、事前のレクで、禁止規定を設ける障壁の一つとして、各法との整合性について検討が必要とも述べていました。しかし、各法において定義付けたハラスメント行為を禁ずると規定すればよく、今回の法整備において十分検討可能であったはずです。やはり、明確な禁止規定を設けなかった理由が判然としません。

そこで、厚労省に伺います。ハラスメントの禁止規定については「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」から「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の議論の過程において、どのような意見が出され、どのような理由で「規範意識の醸成」という条文にとどまったのか、明確にしてください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

ご指摘のございました「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」、この報告書においては「一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられる」とされております。

その後、労働政策審議会において、報告書の内容も踏まえつつ議論がなされました。この中で「あらゆるハラスメントを行ってはならないことを法律で明確にし、職場だけでなく国として広く一般も含めて周知することが重要である」というご意見や、「労働者も職場を離れれば消費者・生活者であることから、職場内のハラスメント対策と一体的に取組や周知・啓発を進め、社会的合意を形成していくことが必要」といった意見が見られたことを踏まえまして、本法案に盛り込んだような規定を設けるべき旨が建議の形で取りまとめられました。

これを踏まえまして、本法案において新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にしたうえで、社会においてそうした規範意識が醸成されるよう、国が周知・啓発に取り組む旨の規定を盛り込んでいるものでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

政府としてはILO190号条約の禁止規定に応える法整備と考えていますか。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

まず、ILO第190号条約ですけれども、仕事の世界における暴力とハラスメント、働く人の尊厳や人格を傷つける、あってはならないことでありまして、これに対応するために新たな国際労働基準として設定をされたものでございます。当時、日本政府としても、この条約のその採択にあたっては賛成をしております。

条約の締結についてでございますが、我が国におきましては、国内法制との整合性を確保する観点から、条約において仕事の世界におけるハラスメントを禁止するための法令の制定が求められていること、条約の保護の対象に求職者など雇用関係のない者が含まれていること等について検討を進めてきたところでございます。

本法案では、職場におけるハラスメント対策の強化として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化等の内容を盛り込んでおりまして、同条約の締結に向けた環境整備には資するものと考えております。

〇天畠大輔君

代読します。では、国際労働機関、日本弁護士連合会、日本労働弁護団、全国労働組合総連合が日本にハラスメントの禁止規定を求めていること、損害賠償の根拠として不十分であるとの指摘もなされていること、そして救済機関の必要性について指摘がなされていることについて政府の認識を示してください。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

職場におけるハラスメントにつきまして爾後に裁判に訴えること、これは被害者にとって負担が大きい中で、そもそもハラスメントの未然防止を図ることが重要であると考えております。

こうした考えの中で、我が国では、労働法制による対応として、職場におけるハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むものと位置付け、事業主に対してハラスメントを防止するために必要な措置を講ずることを義務付けたうえで、国が報告徴収や助言、指導または勧告を行うことを通じてこうした義務の履行確保を図っているところでございます。

今般の改正法案におきましては、こうした現行法制の体系を踏まえつつ、先ほどもお答えをいたしました、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にしたうえで規範意識の醸成に国が取り組む旨を定めることとしているところでありまして、すべての労働者が安心して働くことのできるハラスメントのない職場づくりに向けて一層の取組を進めてまいります。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

本法案の規定がハラスメント被害者の願いにそぐうものだと自信を持って言えますか。大臣、いかがでしょうか。

〇政府参考人(田中佐智子君)

まず、先に私から一言申し上げさせていただきたいと思います。ハラスメントのない職場づくりということを進めるということでこれまで検討を重ねて、今回のその法案を提出をさせていただきました。様々なそのご意見はあろうかと思いますけれども、ハラスメントのない社会づくりをするために国としてもしっかり取り組みたいという気持ちについては同じ方向を向いていると思っております。

〇天畠大輔君

大臣からもお願いします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

すべての労働者の方々が安心して働くことができるように、ハラスメントのない職場づくりに向けて一層の取組を進めていく、その大きな一つの一歩だというふうに思っています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

大臣は、ハラスメントの被害者に会って生の声を聞かれたことはありますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

そういう団体というわけではありませんが、直接、そういう被害を受けておられる、そういう方々の声を耳にしたことはございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

しかし、被害者の声が反映されているとは思えません。ハラスメントの禁止・救済を規定すべきです。代読お願いします。

今年2月の全労連主催の「あらゆるハラスメントと女性や性的マイノリティ差別の根絶を目指すキャンペーン」キックオフ集会から日本初のセクハラ裁判をはじめ多数の裁判に関わってきた角田由紀子(つのだ・ゆきこ)弁護士の言葉を引用します。

「ハラスメントは加害者と被害者の力の非対等が前提なのに、裁判では双方を対等なものとして扱うことになる。交通事故と同じように双方の過失相殺を争うため、被害者は裁判の中でも更なる攻撃にさらされる。被害者の願いはハラスメントを受けずに働く権利を保障してほしいというものだが、民法の不法行為では加害者から賠償金を取ることしかできない。ハラスメントを小分けにせず法的に定義して禁止すること、ILO第190号条約の批准、ハラスメントを生み出す社会構造の変革が必要だ」

引用は以上です。

被害当事者の声に応えるには、ハラスメントの禁止規定を設け、人権侵害であることを明確にしたうえで独立した人権機関の設置など救済措置の具現化が早急に必要です。本法案で労働者は守り切れません。必要なのは、冒頭で触れたハラスメントの禁止等を定めた国際条約、ILO190号条約の批准に向けた法整備の議論です。日本は議論が遅れています。2019年に条約の採択に賛成したにもかかわらず、その後、6年間批准していないのです。

政府が2019年のILO190号条約の採択に賛成した理由、そして、その後、6年間批准されていない理由を明確にしてください。厚労省よりお答えください。

〇政府参考人(田中佐智子君)

まず、ILO190号条約ですが、この条約のその採択にあたりまして日本政府としては賛成をしております。

これにつきましては、仕事の世界における暴力とハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つける、あってはならないことであり、これに対応するための新たな国際労働基準の必要性、意義は大きいと考えられたため、当時、日本政府としても採択にあたって賛成をしております。

現在もこのようなお考えに変わりはなく、条約の締結について、我が国において国内法制との整合性を確保する観点から検討する点がございますので、その検討を進めてきたところでございます。

〇天畠大輔君

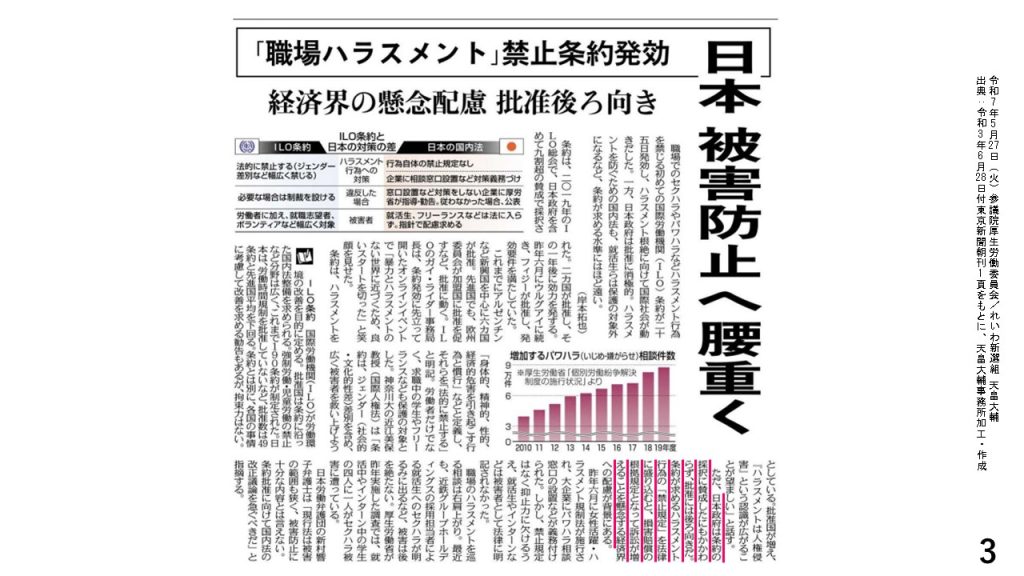

代読します。資料3をご覧ください。

2021年の東京新聞では、日本政府がILO190号条約の採択に賛成しながら、批准には後ろ向きな姿勢であると報じています。条約が求めるハラスメント行為の「禁止規定」を法律に盛り込むと、損害賠償の根拠規定となって訴訟が増えることを懸念する経済界への配慮が背景にあると断じています。事実、経団連は、ILO190号条約の採択に棄権した実態があります。

ILO190号条約について、国内法制と条約との整合性の検討を慎重にしてからとの話もありますが、昨年4月段階での第40回ILO懇談会の記録を確認すると、採択から5年経過の時点でILO担当者と実務者レベルで協議したこともないうえに、他国がどのような形で批准したのか調査したいと政府側から悠長な発言がされています。あまりに検討のスピードが遅いです。そのような中で、パワハラもセクハラも十分な解決を見ておらず、毎年何万人もの人権侵害が生じています。

大臣、通告なしですが、伺います。これらの被害者はハラスメントの禁止規定と人権救済機関・規定を一刻も早く求めていると考えますが、政府としてこの被害者の方々の思いをどのように受け止めていらっしゃいますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

そのILO第190号条約の批准を目指すにあたりまして、この条約は、今、内容が多岐にわたり、抽象的な内容も含まれるところでございますから、条約の条文全体に関しまして関係省庁とともに引き続き調整していく、整理していく必要がございまして、引き続き関係省庁とも連携しながら、条約の締結に向けた検討を進めてまいりたいと思います。被害に遭われた方々の声に対してもしっかり向き合っていきたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。迅速に禁止規定と救済規定を整備し、ILO190号批准を目指す必要がありますが、いつ頃、その法整備に至り、批准に至れそうかについて、人権の保護義務を有する政府から、これまでハラスメント被害者に対し、約束、明確な方向性、ロードマップを示すべきと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

本日ちょっと何回も答弁をさせていただきましたが、この条約の締結にあたりましては、条約で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について更に詳細に検討していく必要がございます。

その内容については多岐にわたりまして、抽象的な内容も含まれているところでございますので、条約の条文全体に関して関係省庁とともに引き続き整理をしていく必要がありますので、お尋ねのその明確な時期等についてお示しをすることは難しいと考えておりますが、引き続き条約の締結に向けた検討を進めてまいりたいと考えています。

〇天畠大輔君

早急に批准に向けたロードマップを示し、中身のある法整備をすべきと申し上げ、質疑を終わります。

〈配布資料〉