2025年4月8日 厚生労働委員会質疑(労働安全衛生法等改正案審議)「職場のメンタルヘルス対策・高齢者の労災防止対策 実効性を担保するためには?」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。

労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックをすべての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも1年に1回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。

令和5年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は82.7%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正は評価ができます。

一方で、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲から外されております。もちろん、小規模事業場の負担を考慮する必要はありますが、対象から外している合理的な理由はあるのでしょうか。

〇政府参考人(井内努君)

一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間、業務に従事することによるものと考えられ、また、ストレスチェックは労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に実施するものであることから、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲については、1年以上の雇用契約等であり、1週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上の労働者としております。

〇天畠大輔君

代読します。ストレスの原因は複合的です。仕事の失敗や対人関係によるストレスは、労働時間の長さに関係なく生じます。実際、令和5年の労働安全衛生調査はパートタイム労働者も対象としており、ストレスを感じる人は65.2%います。そのストレスの原因は、仕事の量や対人関係に次いで雇用の安定性も多くなっています。労働時間が短いからストレスが少ないのではなく、雇用が不安定だからストレスが増えることもあります。

このように、ストレスの原因は複合的ですから、労働時間の多寡のみでストレスチェックの必要性を線引きするのは合理的ではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間、業務に従事することによるものであるという考え方のもと、1年以上の雇用契約等であり、1週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の労働者としてございます。

ご指摘の労働時間数が4分の3未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

ところで、大臣、学生時代にアルバイトの経験はありますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

はい、ございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

そのときにストレスはありましたか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

当然ストレスはございました。それは例えば、学生時代ですから、学業に関するものなのか、例えばクラブ活動によるものなのか、例えばそのアルバイトによるものなのか。一般的に、職場で過ごす時間が比較的短い労働者の方々のストレスの要因というのは様々なところにある可能性があるというふうに承知をしています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

そうです。学生も仕事でストレスを抱えています。代読お願いします。

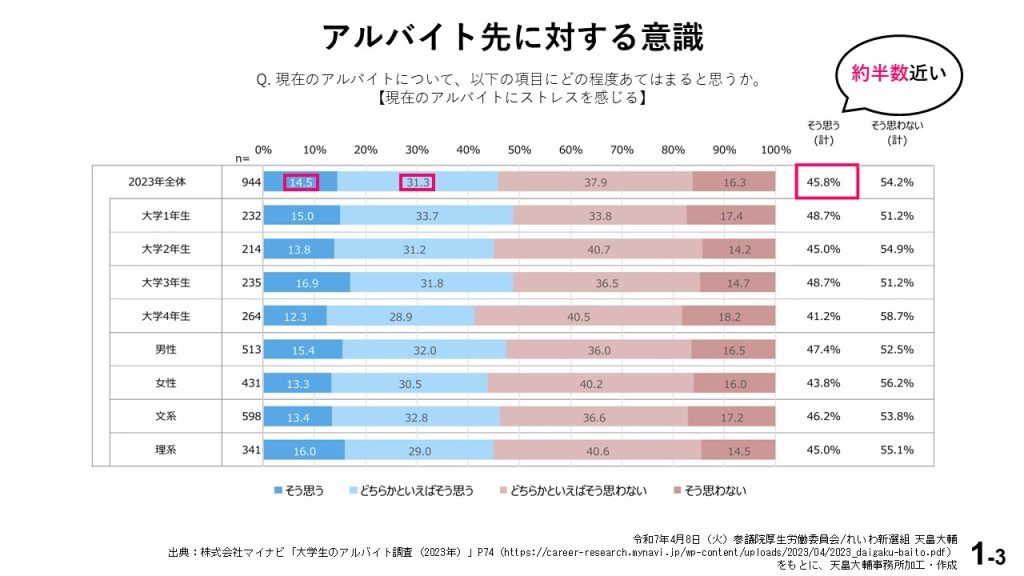

資料1をご覧ください。株式会社マイナビ「大学生のアルバイト調査2023年」によれば、週の労働日数は平均して週2日から3日が約6割以上、1日の労働時間は平均して3時間から5時間も約6割以上ですので、多くの学生はストレスチェックを受ける労働者の範囲に含まれません。

しかし、資料1の3のとおり、ストレスを感じる学生は約半数近くはおります。決して無視できる数字ではないと思います。同一の職場内にもかかわらず、ストレスチェックを受ける人と受けない人で分断してしまうと、短時間労働者のメンタルヘルス対策が後回しにならないか懸念を抱きます。

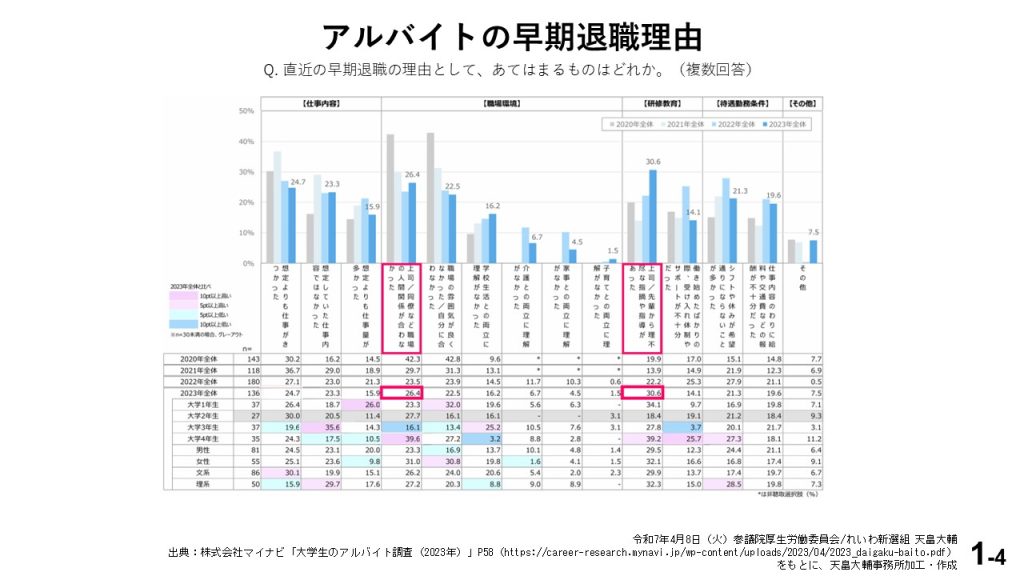

資料1の4のとおり、学生アルバイトの早期退職理由のうち「上司/先輩から理不尽な指摘や指導があった」が30.6%と最も高く、次いで「上司/同僚など職場の人間関係が合わなかった」が26.4%となっております。フルタイム勤務の労働者のストレスが低くても、そこから指示を受けて働くパートタイム労働者のストレスが見過ごされ、職場環境の改善につながらないおそれもあります。

なによりも、政府は同一労働・同一賃金を推進し、雇用形態を理由とした不合理な待遇格差を是正することを目的として、パートタイム・有期雇用労働法を作ったはずです。労働時間によってストレスチェックの対象範囲を狭めることは、この法の趣旨に反するのではないでしょうか。福岡大臣のお考えをお聞かせください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ご指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理するうえでは、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方のもと、今回の制度は設定をさせていただいています。

このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

時間に関係しないストレスについて、もっと分析が必要という認識はされていますか。大臣、いかがですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

委員のご指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。

ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。

令和5年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は69.2%、前年よりも3ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は78%、こちらも前年よりも2.2ポイント下がっています。つまり、ストレスチェックの結果を分析から活用までできている事業所は6割にも満たない現状です。

このような現状において、ストレスチェックを全事業所に義務付け、その後の集団分析を努力義務のまま改正しても、メンタルヘルス対策の更なる充実を目指す施策としては実効性に欠けるのではないでしょうか。ストレスチェックの結果を受けて、従業員個人への面接指導、そして集団分析を行った結果から、職場環境の改善の指導・助言を行うのが産業医ですが、産業医を選任する義務は50人以上の事業所に限定されています。

ストレスチェックを全事業所に義務付けるのであれば、ストレスチェックをして終わりにならないよう、その実効性の担保が急務です。そのためには、小規模事業所への国の財政支援のもと、産業医の選任義務を全事業所に拡大し、すべての労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みの構築を検討すべきと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。

〇政府参考人(井内努君)

高ストレス者への面接指導を行うのは、必ずしも事業者が選任した産業医である必要はなく、登録産業医が高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターに依頼することができると考えております。

今回、ストレスチェックの実施義務対象を労働者数50人未満の事業場にも拡大するにあたっては、新たに面接指導を受けることが見込まれるすべての労働者について、地域産業保健センターで対応できるよう、登録産業医の体制の更なる充実を行うこととしております。

〇天畠大輔君

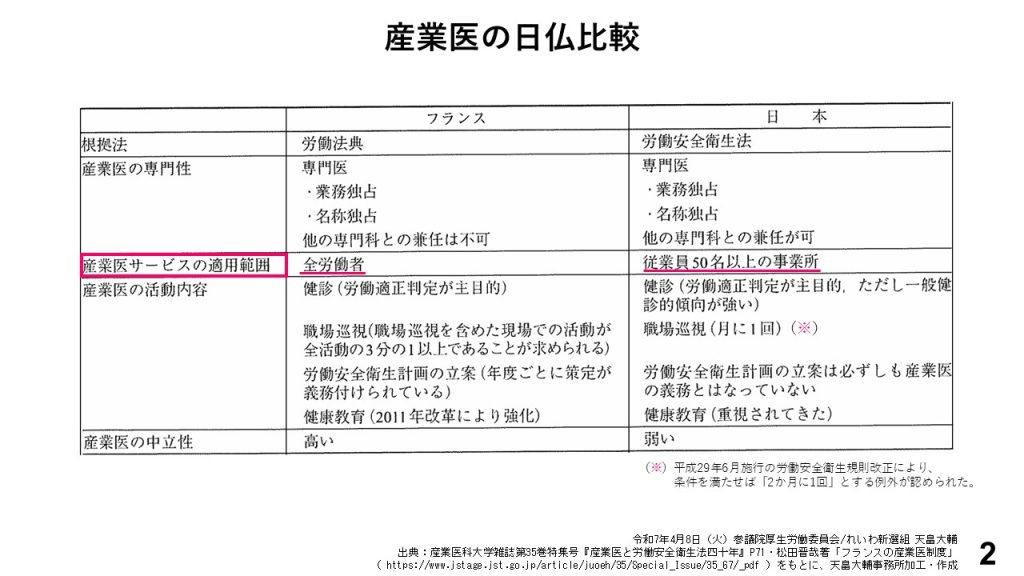

代読します。日本と同様に産業医の資格と義務的配置を法律で定めているフランスの制度は参考になります。フランスの産業医の職務は予防的な活動が中心で、健康診断の実施とその結果に基づく適正配置、そして職業病や労働災害防止のための職場環境改善です。健康管理の重要性が社会的に認知されるようになり、その専門医養成数及び志望者は増加しているそうです。

フランスはヨーロッパ諸国の中でも自殺死亡率が高く、日本と同様、その解決が長年の課題となっています。そのような現状において、労働者のメンタルヘルス対策の推進が法制化されています。2013年には、雇用主は、労働者の身体的健康及び精神的健康を守るために、企業内に予防対策を組織すること等が義務付けられました。産業医の権限も強化されており、労働者個人の健康診断を簡素化する一方で、事業場への立入り権を強化し、労働環境の改善による集団的な疾病予防を優先させています。そして、産業医だけではなく、看護師や臨床心理士、ソーシャルワーカーなど多職種による健康増進活動を推進し、産業医はそのリーダーとして企業における健康増進のための計画や評価に関わることが求められています。

こうした法整備は、産業医の機能強化だけではなく、民間の従業員支援プログラム組織の発展にもつながっているそうです。臨床心理士、ソーシャルワーカーなどの職員と外部協力専門家で構成されるPSYAというコンサルタント会社は、フランスの企業等に365日24時間体制で無料の電話相談を行うなどのメンタルヘルス支援業務を行っています。

資料2をご覧ください。メンタルヘルス対策の重要性が年々高まる中、フランスと日本はそれぞれ産業医制度の法整備を進めているわけですが、その土台が異なります。

フランスでは、事業場の規模にかかわらずすべての労働者が産業医による健康管理を受けることができます。その前提で、企業の対策、産業医の権限、多職種との連携が強化されています。

日本医師会や連合も地域の小規模事業場への産業保健サービスを強化するため、産業医の選任義務を30人以上に引き下げることも視野に入れた提起をされていました。

日本においても、フランスの制度を参考に、より多くの労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みづくりの検討を始めませんか。大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

委員は海外の制度も大変詳しくていらっしゃって、私もそこまで詳しくは存じませんが、この制度そのものについては承知をしてございます。

産業医の選任義務の対象を労働者数50人未満の事業場に拡大することにつきましては、このような小規模の事業場が産業医の支援を受けることによる効果とその負担の双方について検討する必要があるというふうに考えてございます。

このため、今年度、労働者数30人から49人規模の事業場のうち希望するところに対しまして、地域産業保健センターの登録産業医が職場の巡視であったり、健康、健診結果に対する意見聴取等のサービスをパッケージで提供するモデル事業を実施することとさせていただいています。

今後、このモデル事業が事業場の衛生管理体制に与えた影響であったり、費用対効果に関する事業者の考え方について実態を把握したうえで、産業医制度のあり方について検討を深めてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

小規模の事業場への財政支援の強化は検討できませんか。厚労省、お答えください。

〇政府参考人(井内努君)

小規模事業所でのストレスチェックに関しましては、医師の面談のところにコストがかかるという問題意識でございますので、そういったところに関しては、繰り返し申し上げておりますように、地域産業保健センターにおいて引き受けることができるように対応してまいりたいと思っております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

産業医のなり手確保の重要性は理解されていますか。厚労省、お答えください。

〇政府参考人(井内努君)

産業医に関しましては、事業場における労働安全衛生、特に衛生部門においてのリーダーシップを発揮していただいているということを考えており、そういった意味で非常に重要な位置付けであるということは我々も認識しております。

〇天畠大輔君

代読いたします。次に行きます。本改正案では、高年齢労働者の労災防止対策の強化が盛り込まれております。まず、前提として、高年齢労働者の労災防止対策は重要課題ではありますが、働きたくなくても働かざるを得ない高齢者の現状も忘れてはいけないと考えます。

内閣府の令和4年高齢者の健康に関する調査結果によれば、仕事をしている主な理由として「収入が欲しいから」が41.6%と1位でした。民間のアンケート調査でも、約半数が働く理由として「収入」を挙げております。また、令和5年国民生活基礎調査の概況によれば、公的年金や恩給だけで総所得の100%を占める高齢者世帯は41.7%にとどまり、約6割が年金だけの収入では生活ができない現状です。

就労の希望のあるなしにかかわらず、高齢者が安心して暮らし続けられる公的年金をはじめとした社会保障の充実が必要ということは指摘をして、本題に入ります。

厚労省によれば、仕事中の事故で死亡や4日以上休むけがをした60歳以上の方は、2023年に3万9702人と過去最多、しかも8年連続で増加し続けています。労災による死傷者に占める60歳以上の割合も年々増えており、2023年は29.3%と、こちらも過去最高でした。

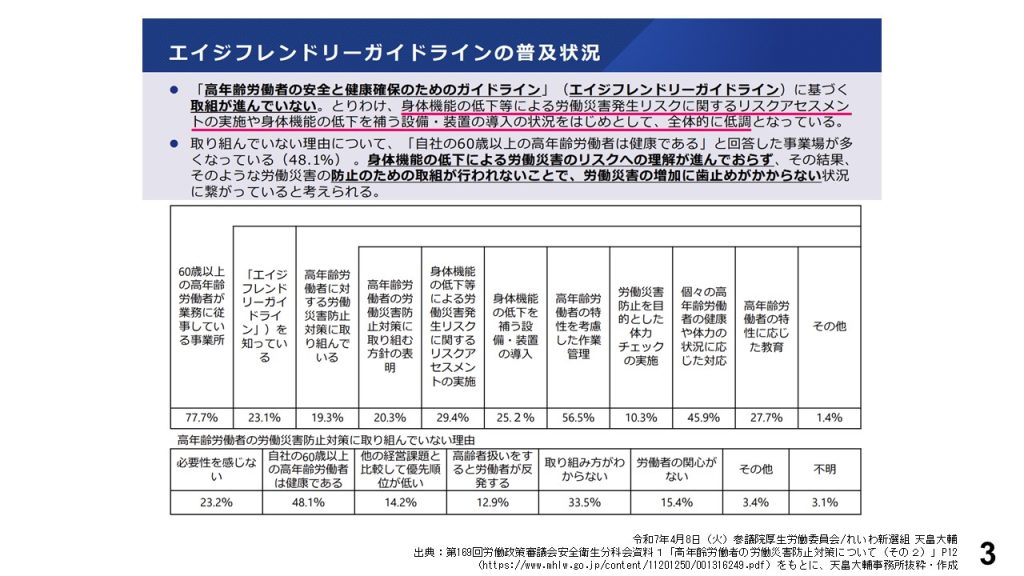

このような現状において、本改正案では、企業が高年齢労働者の労災防止に取り組むよう努力義務を課しています。政府は令和2年度に、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、通称エイジフレンドリーガイドラインを公表し、経営トップによる方針表明と体制整備、リスクアセスメントの実施、職場環境の改善、健康・体力状況の把握、個別対応、安全衛生教育など、具体的な対策を示しました。

努力義務化に伴い本ガイドラインを指針として法的に位置付ける方向とのことですが、実効性をどのように担保するのか、厚労省の見解をお答えください。

〇政府参考人(岸本武史君)

お答えいたします。今回の法改正では、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法令上明確にするという内容としております。

現在、通達によるガイドライン、今お触れいただきましたエイジフレンドリーガイドラインを用いまして、高齢者の身体機能の変化などに着目をした労働災害防止対策の考え方を広めているところでございますが、これを法律に位置付けますことによって、事業者の取組をより一層進めていただく環境が前進するものというふうに考えております。

また、現行のエイジフレンドリーガイドライン、法定の指針に定めるに際しましては、その内容について説明会を開催する等により、労働基準監督署において、事業場が実効性のある対策を実施できるよう丁寧に対応してまいりたいと考えております。

さらに「エイジフレンドリー補助金」という補助金制度もございますので、これを活用しながら、事業者が対策に要する費用の一部を補助することによりまして、対策の取組、取組の促進を更に図ってまいりたいと考えております。

〇天畠大輔君

代読いたします。答弁にもありましたように、ガイドラインに沿った企業の対策を支援するためエイジフレンドリー補助金の制度が既にあります。

資料3をご覧ください。厚労省も既に認識されていますように、ガイドラインや補助金があっても、身体機能の低下等による労働災害発生リスクに関するリスクアセスメントの実施や身体機能の低下を補う設備・装置の導入などが低調とのデータが示されており、高年齢労働者の労災リスクに対する理解、取組がなかなか進んでいません。努力義務化に伴い企業への財政支援の強化が必要です。

エイジフレンドリー補助金については、令和6年度は予算残額が厳しいという理由で10月末までの申請を1か月早く打ち切っています。エイジフレンドリー補助金については、上限額引上げや補助となる取組の対象拡大を含めて更なる予算措置が必要と考えますが、大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

高年齢労働者の労働災害防止のための取組が進むよう、ご指摘がございました令和7年度のエイジフレンドリー補助金においては、従来の職場環境の改善に向けた機械等の購入や工事の施工等を支援するコースに加えまして、中小企業が専門家を活用しリスクアセスメントを行った上で効果的な対策を講ずる際に要する費用の80%を補助する新たなコースを新設するなどにより、補助対象の拡大及び予算規模についても、令和6年度予算は6.9億円だったものを令和7年度予算では7.6億円に拡大をしているところでございます。

この法案が成立した際には、その内容も踏まえまして、令和8年度予算以降の対応について引き続き検討してまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

今年度の予算は10%アップにとどまります。更なる拡充を求め、次に行きます。代読お願いします。

ストレスチェック制度の対象拡大、そして高年齢労働者の労災防止対策について、改正の趣旨には異論ありません。一方で、この改正が労働者のメンタルヘルス向上と職場環境の改善、そして労災の減少につながっているのか調査・分析をすべきと考えますが、厚労省の見解をお答えください。

〇政府参考人(岸本武史君)

お答えいたします。厚生労働省におきましては、労働者死傷病報告等により高年齢労働者の労働災害発生状況を随時把握いたしますとともに、国の統計調査である「労働安全衛生調査」により労働者のメンタルヘルスの状況や「エイジフレンドリーガイドライン」の認知度、事業者における取組状況といったことを調査をしております。

改正法成立をいたしました場合には、今後とも引き続き、これらの調査により実態把握を続け、必要な分析を行ってまいりたいと考えております。

〇天畠大輔君

代読します。例えば平成29年労働安全衛生調査の「ストレスチェック制度の実施状況」によると「ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者」は0.6%にとどまっています。ストレスチェックに詳しい産業医科大学の岩崎明夫氏によれば、面接指導を希望する場合には事業者にストレスチェック結果を開示することが可能となるため、希望をためらうことが要因として考えられるとのことです。しかし、平成29年以降「ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者」の割合は調査がされていません。

また、高年齢労働者の労災防止の取組については、エイジフレンドリー補助金を申請・導入し、翌年度以降も同じ対策を継続する場合には再度補助金の申請ができません。補助金の運用面にも課題がありますが、調査する場合には、エイジフレンドリーガイドラインの認知度のみならず、補助金活用後も対策を継続しているかなどの追跡調査が必要と考えます。

大臣、法施行後の調査については、より効果的な実態把握に向けて調査項目を再検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

労働安全衛生の実態につきましては「労働安全衛生調査」、この実態調査によりまして事業所の調査と個人調査を詳細に行っております。

例えばメンタルヘルスにつきましては、事業者のメンタルヘルス対策の取組状況であったり、メンタルヘルス不調により休業や退職された労働者がいるかどうかについて調べておりますし、また、高齢者の労働災害についてはエイジフレンドリーガイドラインの取組状況等について調査をしているところでございます。

仮に法案が成立いたしました場合に、改正法がどのような効果を上げているか等について把握していくことは大変重要であるというふうに考えてございまして、ご指摘も踏まえ、より効果的な実態把握に向けてどのような対応があり得るのか考えてまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

是非検討してください。質疑を終わります。

〈配布資料〉