2025年3月25日 東日本大震災復興特別委員会質疑「障がい者ぬきの復興ありえない」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。障がい者の声抜きに防災復興はありません。代読お願いします。

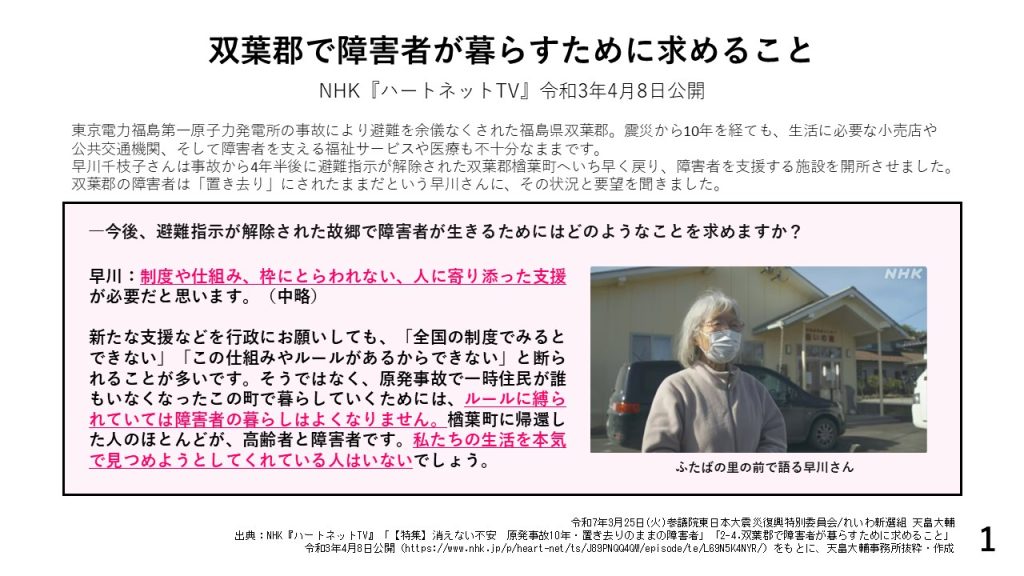

まず、障がい者にとっての復興について質問をします。資料1をご覧ください。東京電力福島第一原発の事故により避難を余儀なくされた福島県双葉郡(ふたばぐん)において、障がい者を支援する施設を開所させた早川千枝子(はやかわ・ちえこ)さんのお話です。

早川さんは、原発事故から4年半後に避難指示が解除された楢葉町(ならはまち)に戻り、避難を余儀なくされた障がい者がふるさとでまた安心して暮らせるよう尽力しました。行政の支援を受けてというよりは、自助と共助で一から帰還後の生活を築いてきたといいます。それでも、いまだに障がい者を支えるヘルパー、在宅で患者を診察する医師や医療機関の不足は深刻な状況で、障がい者の生活が置き去りになっている現実があります。

早川さんはこのように述べています。

「制度や仕組み、枠にとらわれない、人に寄り添った支援が必要だと思います。新たな支援などを行政にお願いしても、全国の制度で見るとできない、この仕組みやルールがあるからできない、と断られることが多いです。ルールに縛られていては、障害者の暮らしは良くなりません。楢葉町に帰還した人のほとんどが高齢者と障害者です。私たちの生活を本気で見つめようとしてくれている人はいないでしょう。」

引用は以上です。

早川さんの「私たちの生活を本気で見つめようとしてくれている人はいない」という言葉、復興大臣、重く受け止めるべきではないでしょうか。福島の復興計画策定において、障がい者の声はきちんと反映されていたのでしょうか。お答えください。

〇国務大臣(伊藤忠彦君)

お答え申し上げます。福島県の復興計画では、東日本大震災により被災した障がい福祉施設等の復旧、災害に強い福祉施設の設備、障がい者の皆様方が安心して暮らせる町づくりへの取り組みへの支援などの方向性が示されているところであります。その検討にあたっては、障がい者の支援の、施設の経営者でもあり、障がい福祉関係者も参加をする協議会の代表者を委員としてお迎えをし、障がい者の皆様方の声を聞き取ってきたと承知をしております。

復興庁といたしましても、東日本大震災から復興の過程の中で、女性、子ども、若者、高齢者、そして障がい者の皆様方の多様な視点をしっかりと反映した取り組みを進めていくことが重要だと考えております。

〇委員長(小沢雅仁君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

障がい者の生活を本気で見つめるなら、当事者参画がもっと必要です。代読お願いします。

社会福祉団体が吸い上げなければならない声は、障がい者だけでなく高齢者など多岐にわたります。しかし、障がい者の声は障がい種別によっても異なり、福祉関係の代表者一人がその声をすべて吸い上げて計画に反映させるには限界があります。何よりも「当事者抜きに当事者のことを決めない」という障害者権利条約のスローガンをいま一度思い出していただきたいと思います。

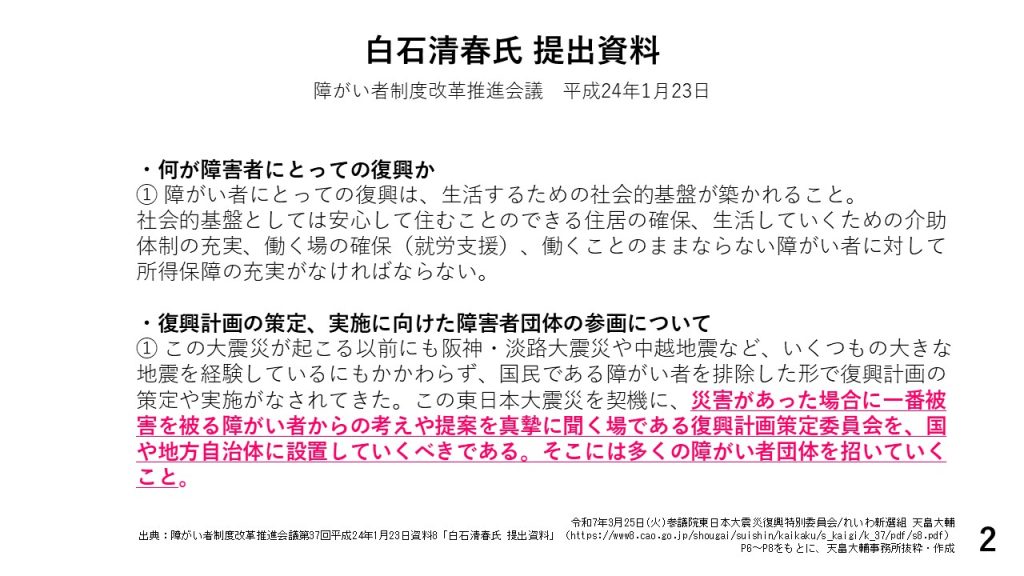

平成24年の第37回障がい者制度改革推進会議では、当事者参画のもとで災害と障がい者について議論されました。資料2をご覧ください。JDF被災地障がい者支援センターふくしま代表として福島県で被災障がい者の支援に尽力され、自身も脳性麻痺の障がい当事者である白石清春(しらいし・きよはる)さんもこの会議に参画しています。

その際に提出された意見書には「障がい者にとっての復興は生活するための社会的基盤が築かれること」そして「この東日本大震災を契機に、災害があった場合に一番被害を被る障がい者からの考えや提案を真摯に聞く場である復興計画策定委員会を国や地方自治体に設置していくべきである、そこには多くの障がい者団体を招いていくこと」と述べられています。

復興大臣からは障がい者の声を反映されていたと答弁がありましたが、現場で実際に支援にあたっていた当事者からの「多くの障がい者団体を参画させる」という意見が見過ごされています。既存の制度では支援が行き届かない中、自助、共助による現場の努力だけでは、障がい者の暮らしづらさ、不安は解消されません。現状に合った仕組みをつくるには、その議論において様々な障がい種別の当事者自らの参画がもっと必要です。この点は復興大臣に再考を促したいと思います。

一方、復興計画の当事者参画については、内閣府が音頭を取るべきです。昨年12月末には、石破総理を本部長として開催された「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」において、障がい者への差別や偏見を解消するための行動計画が決定されました。この行動計画の中でも、政府は当事者参画の重要性を何度も示しています。復旧・復興においても当事者参画を更に進めるための具体的な施策が求められます。

ひとたび災害が起これば真っ先に見捨てられてしまうのが、障がい者、高齢者、貧困生活者などの災害弱者たちです。「復興」とは、ただ単に元の状態に戻すのではなく、マイノリティーを二度と見捨てない地域社会へとつくり変えることなのではないでしょうか。

まずは、復興計画の策定に障がい当事者が自らが委員として参画することや、障がい種別ごとの当事者団体を可能な限り広く参画させるよう、内閣府から各自治体へ示している防災基本計画に明記していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇大臣政務官(今井絵理子君)

先ほど天畠委員がおっしゃっていたように「私たちのことを私たち抜きで決めないで」という障害者権利条約にもとづいて、私自身も常にこの言葉を胸に活動をさせていただいております。

災害からのこの復旧・復興においては、委員ご指摘のように、様々な方が協力、団結して取り組むことが重要であると考えております。障がいのある方、若者、女性など、多様な主体が計画や施策の意思決定に関与することが重要であります。この実現に向けて、防災基本計画において「復興計画の作成に関して障害者の参画や意見反映に努めること」を平成24年及び平成27年に追加し、地方自治体の取り組みを促進してきたところでございます。

このことによって、熊本地震においては県が在宅の障がい者を戸別訪問し、支援のニーズについてヒアリングを行い、その結果を復興プランへ反映したり、能登半島地震においては県が被災者や支援者等の対話の場を設けることで、障がい者支援施設の従事者の方々の意見を踏まえた復興プランを策定したところでございます。

今後も引き続き、様々な障がい者、障がい者団体の方々がより一層復興復旧の意思決定に参画できるように、防災基本計画などの充実を検討してまいりたいと思っています。

〇委員長(小沢雅仁君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

防災計画への明記については是非前向きに検討をお願いいたします。一方で、政府には更なる取り組みを求めます。代読お願いします。

内閣府は、令和2年12月25日、「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」を閣議決定し「地方防災会議における女性委員の割合について2025年までに30%以上となるよう取り組む」という目標を掲げました。そして「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」を打ち出しました。

令和4年4月1日現在で、徳島県防災会議における女性委員の割合は81人中38人の46.9%、佐賀県鹿島市防災会議では26人中14人の53.8%に上っています。

このように、障がい者、高齢者に関しても、政府が具体的な道筋を示しさえすれば当事者参画を確実に前進させることができるはずです。内閣府は早急に「マイノリティー参画の視点からの防災・復興ガイドライン」を発出すべきではないですか。

〇大臣政務官(今井絵理子君)

地方公共団体の地域防災計画や被災地の復興計画の策定にあたっては、障がい者、高齢者、女性などの当事者の参画、そして意見の反映というのはとても重要であると考えております。

地域防災計画を作成する都道府県や市町村の地方防災会議において、障がい者、高齢者、女性など多様な主体の視点が反映されるよう留意することについては消防庁の防災業務計画に規定しており、地方公共団体に対して周知されております。

委員ご指摘の「男女共同参画の防災・復興ガイドライン」というもの、私自身が安倍内閣のときに政務官として決定をしましたが、当時、実は必ずしも自治体でそれらのガイドラインが十分に活用されていないという現状もございました。ガイドライン片手に自治体で配り歩いたことを思い出します。

地方分権とはいえ、国の指針を示すことや助言することというのは国の大切な私は責務だと思っていますので、委員のご指摘の趣旨も踏まえて、当事者の参画や意見が一層進むよう努めてまいりたいと思いますし、関係省庁との連携もしながら、必要な対応の充実を検討してまいります。

〇委員長(小沢雅仁君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

ガイドライン作成については前向きに取り組んでいただけると理解をしました。次に行きます。代読お願いします。

次に、能登半島地震について伺います。仮設住宅で暮らす重度障がい者とそのご両親にもお話を伺いました。その方は、一般の避難所は難しいと判断し、車中泊避難を選択しましたが、食料や飲料の支援を避難所にお願いしに行ったところ「避難所の人にしか配れない」と支援を断られたそうです。

国が在宅・車中泊の方にも避難所と同等の支援が受けられるよう自治体に周知していることは承知しております。しかし、この事例には、そもそも一般の避難所に要配慮者が安心して滞在できるスペースがないこと、そして、やむなく在宅・車中泊避難をしている方への支援拠点がない、あるいは足りないという2つの課題が含まれています。

内閣府に要配慮者のスペース設置状況について調べていただきましたが、珠洲(すず)市と輪島市のすべての避難所で配慮が講じられているとの情報のみで、網羅的な把握、そして配慮の具体的な内容や課題の洗い出し、分析はなされていません。これでは今後起こり得る災害に向けた改善が期待できません。

1月の能登は最低気温が氷点下程度になるほど寒い中、障がいを理由に避難所の滞在を諦め、わらにもすがる思いで食料の支援だけでもと頼んだのに、それも断られる。ご本人や家族の悲しみ、つらさはいかばかりであったか。政府としてこの事態をどのように認識されていますか。二度とこのようなことが起きないように、まずは避難所における要配慮者スペースの設置状況、在宅・車中泊避難者への支援拠点の状況について網羅的かつ詳細な調査をすべきと考えますが、内閣府の見解を教えてください。

〇委員長(小沢雅仁君)

時間が参っておりますので、簡潔にご答弁お願いします。

〇大臣政務官(今井絵理子)

はい。災害時においては、避難所内外を問わず、要配慮者や在宅避難者等の生活環境の向上を図ることが重要であります。能登半島地震においては、避難所の要配慮スペースについて、例えば、避難所内に要配慮者が介助者共に利用できるトイレ環境を設置した事例や、足が不自由な方のために土足で過ごせるスペースを設置した事例などがあったと承知しております。

内閣府としても、そういった一般避難所において要配慮者のニーズを踏まえたスペースを設けることなどについて通知を行っております。避難生活を送る場所にかかわらず、被災者に必要な支援が行き届くよう、引き続き必要な取り組みを行ってまいります。

〇委員長(小沢雅仁君)

おまとめください。

〇天畠大輔君

代読いたします。それは一部の事例だと思います。より網羅的な調査をして、国が具体的な指針を自治体に示していただきたいと申し上げ、質疑を終わります。

〈配布資料〉