2025年3月24日 国土交通委員会質疑(委嘱審査)「病気や障がいを理由とした欠格条項の撤廃を インスリン治療を要する糖尿病をもつパイロット/宅地建物取引士」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。

本日は、国土交通関係の欠格条項について質問します。

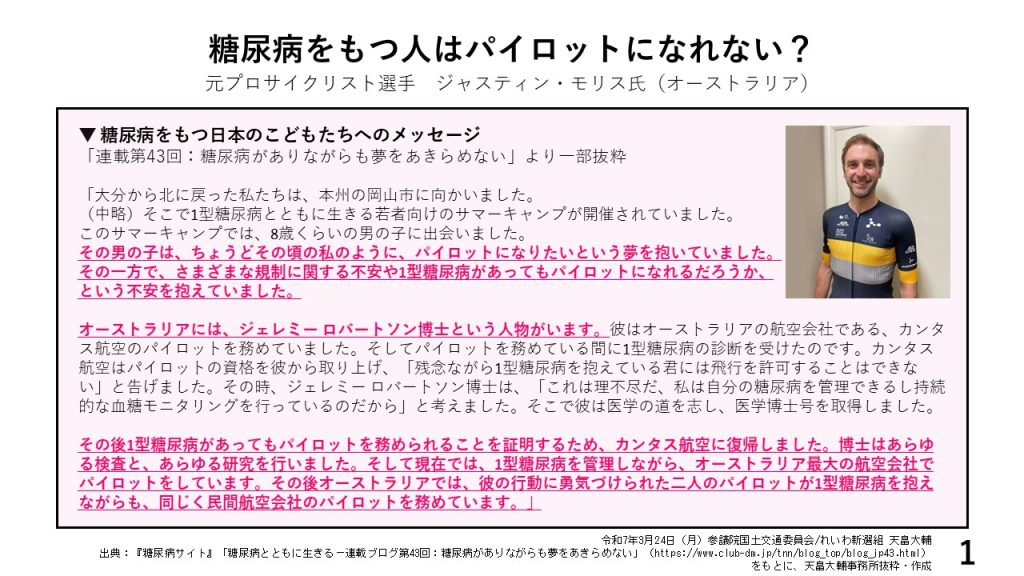

資料1をご覧ください。ジャスティン・モリスさんをご存じですか。糖尿病とともに生きるプロサイクリストチームの元メンバーで、ご自分の経験をもとに世界中の糖尿病をもつ子どもたちを励ます活動をされています。1型糖尿病を10歳で発症した彼の将来の夢はパイロットでしたが、発症当時、医師に「1型糖尿病ではパイロットになれない」と言われ、絶望しました。糖尿病とともに生きる将来に希望を持つことができなくなり、その後、何年も悲しみが続いたそうです。

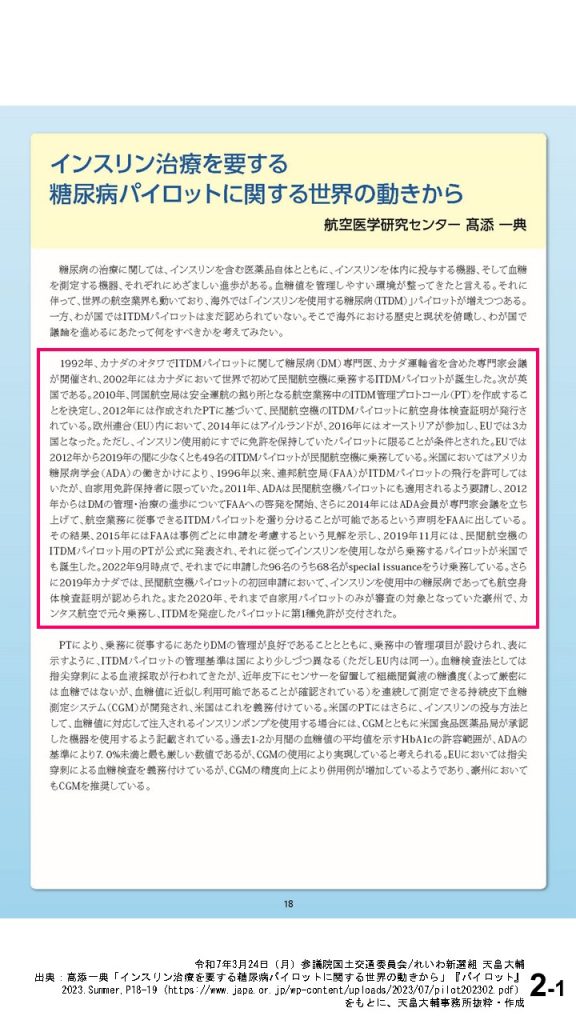

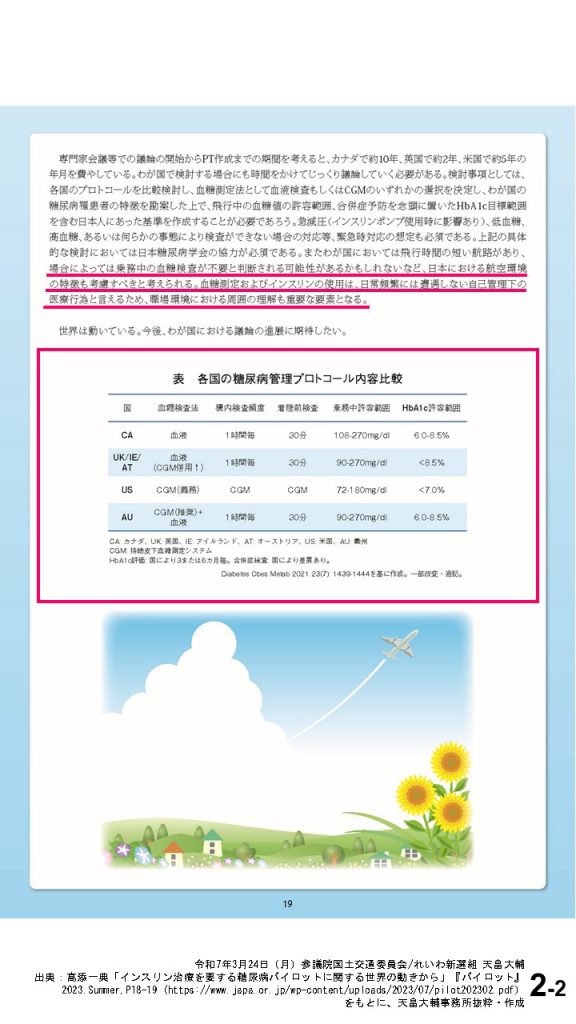

資料2をご覧ください。実は、海外では30年ほど前から、インスリン治療を要する糖尿病をもつパイロットの議論が活発になされ、各地でパイロットが誕生しています。モリスさんの母国オーストラリアでも、2020年、カンタス航空で元々乗務していたパイロットが、インスリン治療を要する糖尿病を発症した後に免許が交付されました。

そこで、大臣にお伺いします。インスリン治療を要する糖尿病パイロットの資格についての諸外国の状況を国土交通省はどのように把握していますか。

〇国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。パイロットは業務を的確に遂行するうえで心身の健康というのは極めて重要でございますので、国際基準に基づき、航空身体検査を定期的に受け、操縦に支障がないことの証明を受ける必要がございます。この場合におきまして、身体検査基準に適合しない場合でも、一定の条件を付すなどして、安全に業務を遂行できることが医学的に担保できる場合には、操縦に支障がないものとして証明を行うということは認められているところでございます。

ご指摘のありましたのは、インスリン治療を必要とする糖尿病についてでございます。これは、運航中に突然業務を行うことができなくなるおそれがあることから、国際基準においては航空身体検査基準に適合しないものとされておりますが、米国、カナダ、英国、オーストラリアなど一部の国々では、安全を担保するための特別な判定手順を設けることによってインスリン治療を必要とする糖尿病の場合であっても操縦を行うことを認めている例があるというふうに承知をしております。

〇委員長(小西洋之君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

ありがとうございます。では、我が国ではどうでしょう。代読お願いします。

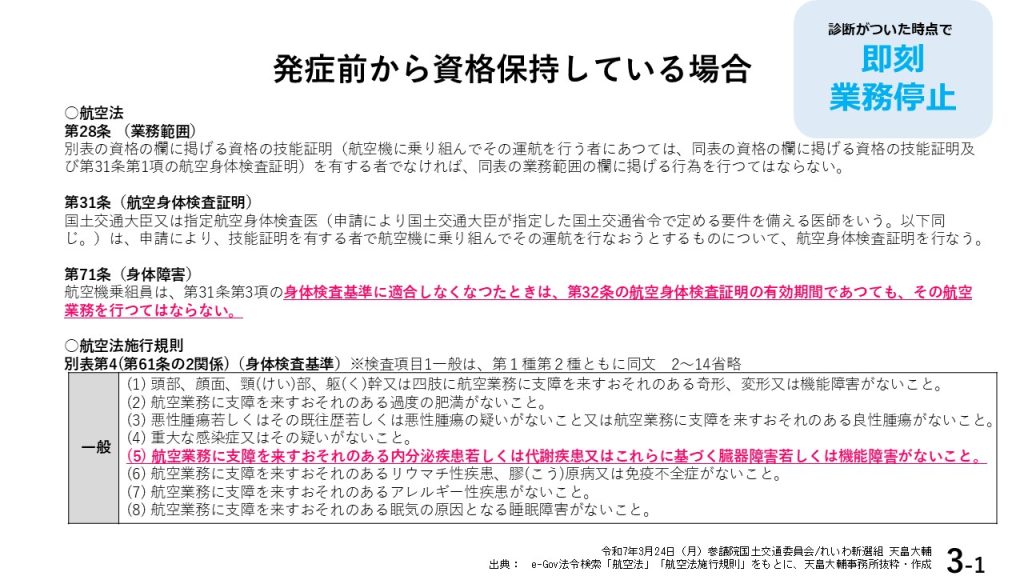

一方で、日本の状況はどうでしょうか。現在の法令上の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットについて、診断が付いた時点で一律不適合となります。

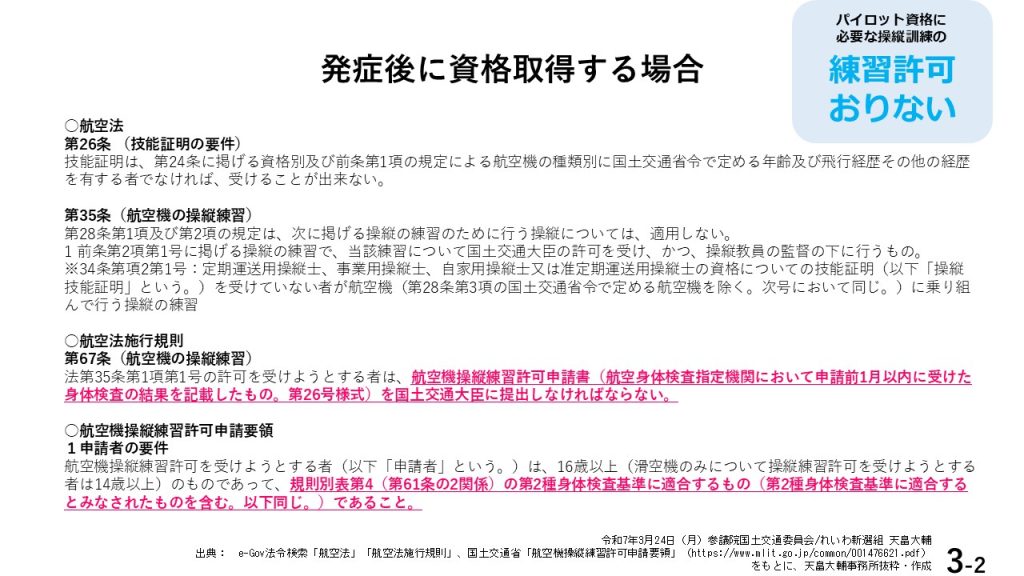

資料3の1の条文をご覧ください。発症前に資格を持ち乗務にあたっていた場合は、発症時に有効期限が残っていたとしても、その時点でパイロット乗務は続けられないと法律で規定されています。資料3の2の条文もご覧ください。発症後に資格取得をする場合は、操縦訓練すら受けられません。

しかし近年、糖尿病の治療に関しては、インスリンを含む医薬品自体、また薬を投与するインスリンポンプや血糖を持続的にモニタリングする医療機器等のめざましい進歩があり、血糖値を管理しやすい環境が整ってきました。それを受け、インスリンを使用する糖尿病をもつ人も血糖コントロールがしやすくなり、様々な職種で働くことが可能になったと言われています。

このように、諸外国が門戸を広げている状況や少子高齢化の日本の課題を踏まえ、日本でもインスリン治療を要する糖尿病をもつ方に対して乗務の可能性を探る調査が始まったと聞いています。大臣、この調査の背景、目的、現状について簡潔にご説明をお願いいたします。

〇国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。国土交通省では、医療技術の進歩などを踏まえまして、定期的にこのパイロットの身体検査基準の見直しを行っております。ご指摘のインスリン治療を要する糖尿病患者の方につきましては、近年の治療法や医療機器の進歩により諸外国では操縦が認められる事例があることを踏まえまして、我が国においても、令和5年度より身体検査基準の見直しについて検討を開始しているところであります。

現在、諸外国における糖尿病患者の方に対する乗務の条件など具体的な基準の内容を調査をしているところでありまして、今後、糖尿病や航空医学の専門家のご意見を伺いながら検討を進める予定になっております。

〇委員長(小西洋之君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

諸外国に遅れてではありますが、前向きな議論が始まったのは喜ばしいことです。代読お願いします。

インスリン治療を要する糖尿病のパイロットに関して、新たに実効性のある基準を作るというならば、医学的な視点だけでなく、当事者ならではの視点も重要です。議論にあたっては、どうしたら安全に乗務できるかについて、海外で実際に適合とされ航空機に乗務するインスリン治療を要する糖尿病パイロットの声を集めてはどうでしょうか。

例えば、冒頭の資料1、ジャスティン・モリス氏のメッセージでは、1型糖尿病と医学博士号を持つオーストラリアのパイロット、ジェレミー・ロバートソン博士のことも紹介されていました。そのような世界各国のインスリン治療を要する糖尿病のパイロットたちが、乗務中に血糖コントロールが乱れた際どのぐらい安静にすれば乗務に戻れているか、どのような状態のときに副操縦士に交代しなければいけないのか、乗務中に低血糖や高血糖にならないようにどのような工夫をしているか等の情報を集めるというのはいかがでしょうか。大臣、お答えください。

〇国務大臣(中野洋昌君)

お答え申し上げます。糖尿病パイロットの当事者側の声も情報収集してはいかがかというご指摘だったと思います。まさにご指摘のとおり、基準の検討にあたりましては、これは実際にインスリン治療を受けられているパイロットの視点も非常に大切であるというふうに考えております。

いずれにしても今、調査ということで、インスリン治療を要するパイロットの乗務が認められている諸外国の調査において、関係の当局や航空会社等から情報収集を行う方向でありますが、しっかりパイロットの視点も大切だという、そういう認識しておりますので、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに思います。

〇委員長(小西洋之君)

〇天畠大輔君

障がいや疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広めるため進めてください。代読お願いします。

ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。

次に移ります。パイロットの身体検査基準は、該当する障がいがあれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で「できないかもしれないからチェックする」規定が相対的欠格条項です。

2019年、成年後見制度利用者の人権尊重を目的に、後見や保佐を受けている人は資格を取れないという絶対的欠格条項を削除する一括法改正がありました。宅地建物取引業法でもこの規定はなくなりました。代わりに「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」には免許を与えない、相対的欠格条項となっています。

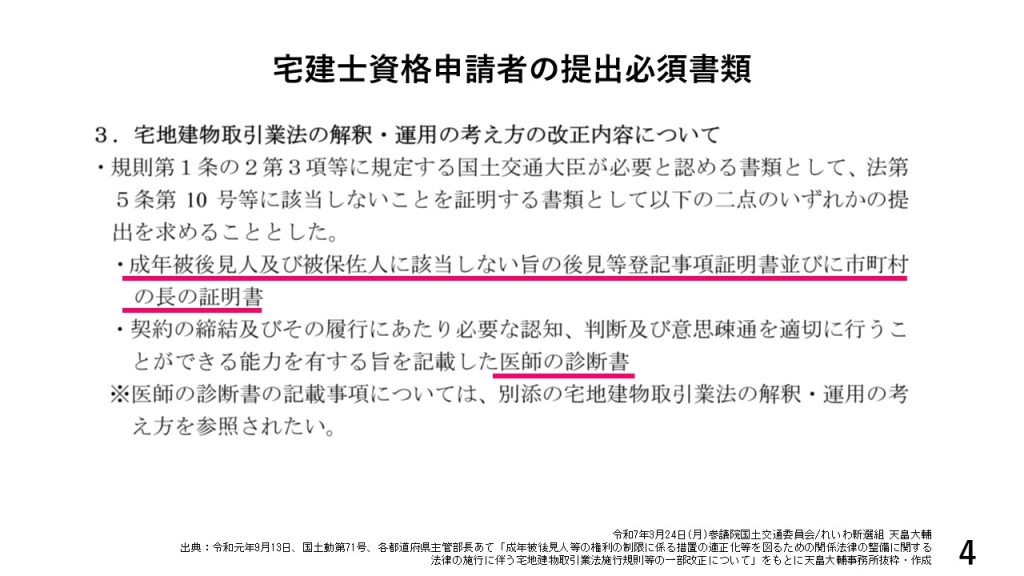

資料4をご覧ください。宅建士試験に合格し、資格取得を申請する人が提出する書類です。自分は相対的欠格条項に該当しないという誓約書に加え、自分は後見や保佐を受けていない、つまり成年後見制度利用者ではないと証明する登記事項証明書と市町村長の証明書または医師の診断書を出します。

後見等登記事項証明書はあくまで成年後見制度を使っていないことの証明です。2019年の法改正が権利の尊重を目的としていたにもかかわらず、国交省が後見等登記事項証明書を提出させる理由を教えてください。大臣、お願いします。

〇国務大臣(中野洋昌君)

理由のご説明ということで、宅地建物取引業法は、宅地建物の取引において消費者が不足の損害を被ることを防ぐためということで、宅地建物取引士による重要事項説明等を義務付けているものでございます。

ご指摘のとおり、令和元年、宅建士の登録に際しまして、成年被後見人等であることを理由として一律に欠格として扱うのではなくて、心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者に該当するかどうかは個別に審査をするということになったところであります。

この個別の審査にあたって、申請者が契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるか否かについて判断をすることになるんですけれども、申請者に一律に医師の診断書を求めるというのは非常に負担が大きいのではないかということで、医師の診断書のほか、低額かつ簡便な手続きにより入手可能な後見等登記事項証明書及び市町村長の証明書についても申請者の提出書類の一例としてお示しをしているというところでございまして、家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」等について後見開始等の審判をすることができるとされておりますので、そういう意味では一定の参考とすることが可能であるというふうには考えております。

ただ、一律に成年被後見人等を欠格とすることはあってはならないということで、免許行政庁での運用においては、医師の診断書を踏まえて、心身の故障により事務を適切に行うことができない者に該当しないと判断できる場合には登録を認めることとしておりまして、こうした事例もあるものということで承知をしております。

〇天畠大輔君

代読します。今の申請の仕組みは、明示的に障がい者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障がい者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。

また、答弁で「後見等登記事項証明書などを一定の参考」とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障がいの状態の2人が、1人は成年後見を受けている、1人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも無理があるのではないでしょうか。

宅建士資格を含む相対的欠格条項は、あらかじめ障がい者を排除する条項を置くことによる差別の助長や、障がい者の資格取得への萎縮といったマイナス面が大き過ぎます。「消費者の損害」と答弁にあったように、質疑に向けたレクでは、扱う金額が大きいことがあらかじめの排除の理由の一つと言われていましたが、それはおかしいのではないでしょうか。

通告なしですが、大臣、相対的欠格条項をなくし、合理的配慮など、「どうしたらその業務ができるか」を追求する方向に変えるべきではないでしょうか。

〇国務大臣(中野洋昌君)

現在の運用は、成年被後見人または被保佐人を不当に差別しないという方針に沿って行っている対応であり、私自身も、差別の名残であるという認識ではないんですけれども、より良い運用が可能かどうかについては、免許の行政庁の意見も聞きつつ、また他制度における運用も勘案しながらよく考えてみたいというふうに思います。

〇委員長(小西洋之君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

大臣、率直に、相対的欠格条項は差別を生み、助長すると思いませんか。

〇国務大臣(中野洋昌君)

繰り返しになりますが、成年被後見人または被保佐人を不当に差別してはいけないというのは当然そうであります。制度のより良い、先ほどの繰り返しになりますが、そういう意味で、制度のより良い運用が可能かどうかということにつきましては、私もよく考えてみたいというふうに思いますので。

〇委員長(小西洋之君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

繰り返しになりますが、扱う金額が大きいからといって欠格条項を設けるのは差別的です。大臣、引き続き議論しましょう。質疑を終わります。

〈配布資料〉