2025年3月18日 予算委員会質疑「同居家族の介護を前提にしないで」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。私は、常に、呼吸確保の確認や日常生活動作の介助が必要なため、現在24時間ヘルパー派遣を受けています。しかし、24時間が支給されたのは、近くに住む親が命に関わる大病にかかってからのことでした。私に必要な2人体制の介助を受けるまでには、約10年、自治体と交渉し続けなければなりませんでした。障がい者の生活は皆さんが想像している以上に切迫しています。

今日は、松戸ALS裁判の担当弁護士だった藤岡毅(ふじおか・つよし)さんが参考人としてお越しくださいました。この裁判の概要、また同様の事例について教えてください。

〇参考人(藤岡毅君)

弁護士の藤岡毅です。令和4年10月31日、千葉県松戸市で在宅生活を営む61歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。

夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障がいなどの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、4歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら、自らも難病者という、一人3役も4役も兼ねていました。私に依頼があった令和4年4月頃には、夫婦で心中しようと思うほど追い詰められていました。本人は、妻をこれ以上追い詰めたくないという思いで提訴しました。

令和5年10月31日の千葉地裁の判決は、妻が単独で介護する時間はゼロにして、1日24時間の公的介護が給付されるべきとし、訪問看護師の来る時間帯を除き1日24時間の公的介護の給付を自治体に命ずるものです。判決後、自治体は訪問看護師の時間帯にもヘルパーの支給を認めるようにしたため、ほぼ完全な24時間介護体制が実現しています。

また、ほかの最近の事例を挙げますと、東京都北区の59歳、脳性麻痺者の方が重度訪問介護の24時間の申請を10年間求めてきましたが、自治体は91歳の母が同居していることなどを理由として拒否してきました。昨年10月31日、当時の支給時間は1日15時間半でしたが、私が代理人としてそのような制限は違法であるとして申請したところ、今年の1月17日、申請時点に遡ってほぼ24時間の支給決定がおりました。

〇天畠大輔君

代読します。ありがとうございます。松戸市と似た事例は各地で起こっているということですね。自治体はなぜ同居家族の介助を前提にして支給時間を減らすのでしょうか。松戸市の事例からわかることを藤岡弁護士から教えてください。

〇参考人(藤岡毅君)

障害者福祉費用について、自治体は4分の1だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は「地域で在宅生活を送る障がい者に対する給付」に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。

本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、ご本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いています。判決の前の市の職員の姿勢は、給付削減こそが公務員の第1の目標となっているのではないかと疑問を感じました。

また、支給を拒否する根拠とされた市町村審査会が大きな問題です。市の審査会には5人の有識者がいました。審査会の議事録には、「施設入所を検討すべき」「介護のつらさは個人の価値観の問題にすぎない」などの意見もありました。障害者権利条約から逸脱した考えにより審査し、その結果を受けて介護給付費が決められているという問題があります。

〇委員長(鶴保庸介君)

天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

ありがとうございます。特に、1点目の国庫負担基準の件は大事な指摘です。代読お願いします。

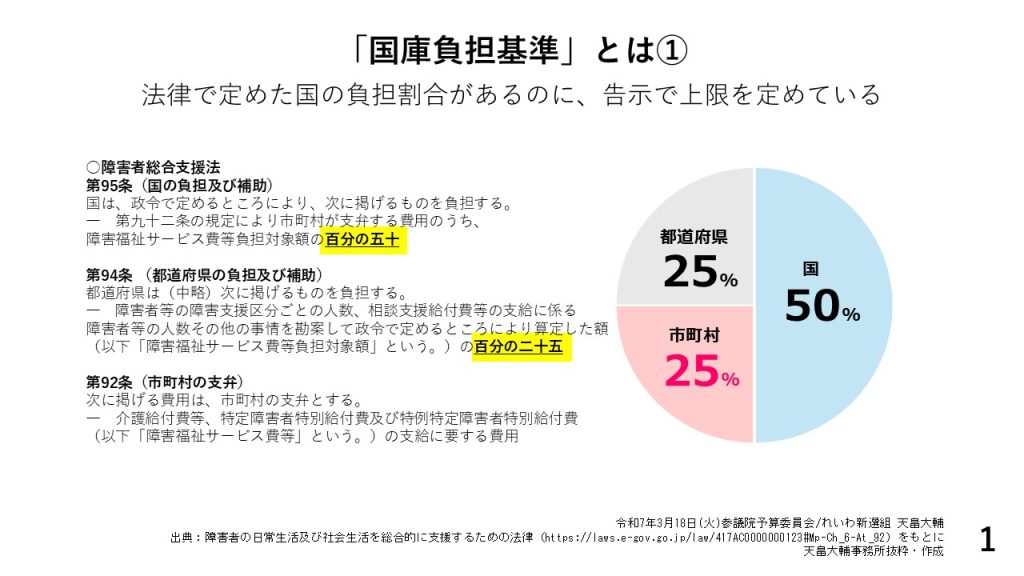

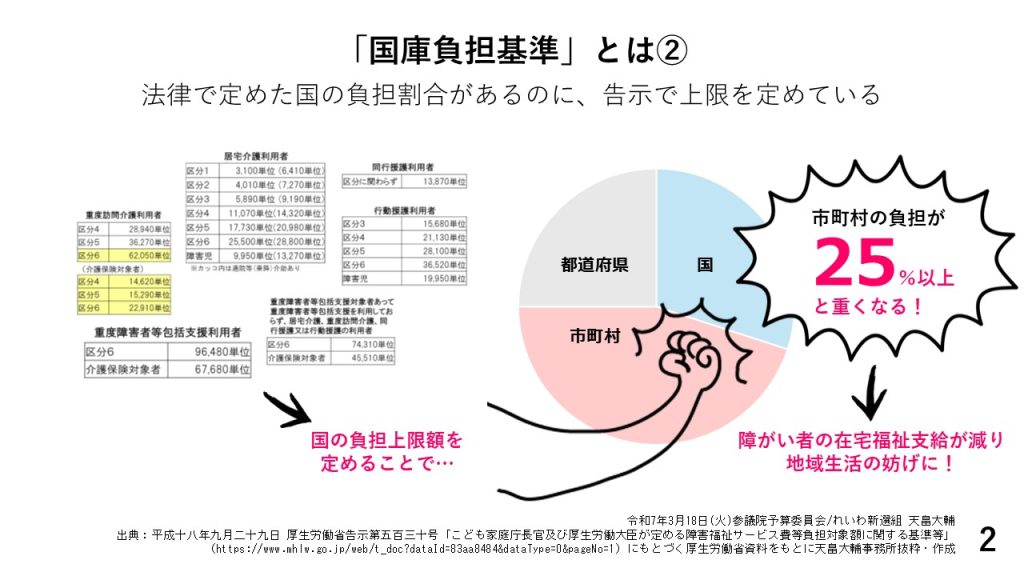

家族介護は当然という社会通念、また優生思想を背景とする審査会や行政の姿勢に障害福祉制度の問題が相まって、ご本人への支給が不当に少なくなったことがわかります。藤岡弁護士が言われた1点目の国庫負担基準について、お手元の資料1と2をご覧ください。障がい者の在宅福祉には「国庫負担基準」があります。総合支援法で国の負担を支給額の50%と定めているのに、大臣告示で国の負担額に上限を定めることで市町村の持ち出しが増えています。

藤岡弁護士に伺います。法で定めたことに告示で制限を付けてよいのでしょうか。

〇参考人(藤岡毅君)

法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。法律、すなわち障害者総合支援法では、95条により国が50%、94条により都道府県が25%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は4分の1だけを負担すればよいと定められています。

ところが、厚労省の平成18年告示530号で定めるいわゆる「国庫負担基準」という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は4分の1を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうですが、少しでも支給時間数を減らしたい力が働いてしまいます。

繰り返しますが、国庫負担基準は違法です。言葉を選ばずに言えば「国による脱法行為」です。2023年6月30日、2024年6月6日など、例年「指定都市市長会」から提言が国に提出され、国庫負担基準は障害者総合支援法の趣旨を逸脱し、国が地方公共団体に負担を転嫁することを禁止する地方財政法に反する違法で理不尽な仕組みであるとして、廃止や抜本改革を求めております。このことは市町村にとっても強い要請となっています。

〇委員長(鶴保庸介君)

天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

国庫負担基準は障がい者の地域生活を妨害しています。代読お願いします。

厚労省に伺います。指定都市市長会からも国庫負担基準は違法と指摘がありましたが、どうお考えですか。また、国庫負担基準自体をなくすべきではないでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすため、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定め、これに基づき介護給付費等の支給に要する費用を算出をいたしているところでございます。

この国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない旨をお示しをさせていただいております。

ご指摘の地方財政法の解釈について、これ同法は総務省が所管するところでございますが、厚生労働省としては、さきに申し上げたような制度趣旨を踏まえれば、障害者総合支援法に基づく国庫負担基準の規定が地方財政法の規定に違反するものではないというふうに考えております。

〇委員長(鶴保庸介君)

発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

サービスの利用が少ない人から多い人に回すというのもおかしいですが、それは次の機会に取り上げます。福岡大臣、障害者総合支援法第1条の趣旨を教えてください。

〇委員長(鶴保庸介君)

しばらくお待ちください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

すみません、今手元に資料を持ってきておりませんので、後で確認をします。

〇委員長(鶴保庸介君)

発言の準備をしております。お待ちください。

〇天畠大輔君

総合支援法の第1条には「障害者や障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように」とあります。自治体が同居家族の介助を前提にして支給時間を減らすのは、基本的人権の侵害です。

そこで、厚労大臣のご経験のある加藤財務大臣に伺います。政府は、財源に限りがあると言いますが、命と権利に関わることには支出すべき、国庫負担基準はなくすべきと考えますが、いかがですか。

〇国務大臣(加藤勝信君)

先ほど福岡厚労大臣からもお話がありましたが、障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化する、その一方で、市町村間のサービスのばらつきをなくすため、訪問サービスにかかる市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定めております。こうした取り組みにより公平で効率的な施策の実施を図っているところであり、これを撤廃することについては慎重な検討が必要と考えております。

なお、障害福祉予算については、近年、その伸びが社会保障関係費の中でも大きくなっておりますが、そうした中においても、重度障がい者の割合などに応じた財政支援措置、また令和6年度報酬改定における国庫負担基準の見直しを行うなど、一定の配慮を行っているところであります。引き続き、公平で効率的な制度の実現に向け、検討を行ってまいります。

〇天畠大輔君

代読します。市町村負担軽減の措置があるとおっしゃいますが、それは自治体が自主的に申請しなければ利用をできません。さらに、重度の方が比較的多く住む政令指定都市など、100以上の自治体は対象外です。現に、令和5年度の交付決定額は約22億円プラスアルファにとどまっており、根本的な解決にはなりません。市町村にとって大きな負担と認識をされているのなら、国が50%負担をきちんとしてください。加藤大臣、いかがですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障害者総合支援法におきまして、この国の負担につきましては、障害福祉サービス等負担対象額の100分の50を負担することとされておりますが、お配りいただいた資料にも書いてありますように、この障害福祉サービス等負担対象額については政令で定めることとされてございます。

この政令の規定におきまして国庫負担基準の制度が定められた上で、その上限となる具体の額について告示に委任しているものでございまして、このように法律の委任に基づき政令及び告示で定められているものでありますために、問題ないものと承知をしております。

〇委員長(鶴保庸介君)

発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

国庫負担基準が我々障がい者とその家族を苦しめています。厚労大臣にその認識はありますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

先ほど加藤大臣も概要についてはご説明されましたが、障がい者の方々の重度化、高齢化等を背景に国庫負担基準を超過する市町村が増加する中におきまして、指定都市市長会を含む自治体等からのご要望も踏まえ、令和6年度報酬改定におきましては、重度訪問介護の国庫負担基準につきまして、障害支援区分6の重度障がい者の単位を大幅に増加、現行比で120%以上の増加、また、介護保険対象者の区分を細分化し、障害支援区分6の重度障がい者の単位を増加、これは現行で130%以上の増加などの措置をとってきたところでございます。

引き続き、現行の仕組みの中でサービスの利用実態を把握しながら、必要な方が障がい福祉サービスを受けられるように努めてまいりたいと思います。

〇委員長(鶴保庸介君)

発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

はぐらかすのですね。引き続き追及します。質疑を終わります。

〈配布資料〉