2025年3月13日 厚生労働委員会質疑「看護職員配置を受けられない医療的ケア児/重度訪問介護を受けられない知的障がい者 政府に改善を求めます!」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。医療費削減よりも大切なことは命を守ることです。代読お願いします。

高額療養費の自己負担上限引上げ問題に関する政府・与党の迷走ぶりには目を覆うばかりです。当事者そっちのけで一方的な引上げを決定した挙げ句、がんや難病と闘う患者団体の必死の訴えに押されて初めて凍結をするなど、ボタンの掛け違いを認識する能力すら失っているではありませんか。「参院選後に凍結解除する気か」と、患者団体は不信感でいっぱいです。もはや石破内閣に行政担当機関の資格はないと申し上げ、本日のテーマに参ります。

さて、令和3年に医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア児の状態像も多様化しました。その中で、重要な取り組みの一つに、医療的ケア看護職員配置事業があります。学校における医療的ケアの環境整備や保護者の負担軽減のために各自治体で実施され、事業にかかる経費は国から助成されます。しかし、施行後3年がたった今でも、いまだにこの事業を利用することができない医療的ケア児がいるのをご存じでしょうか。

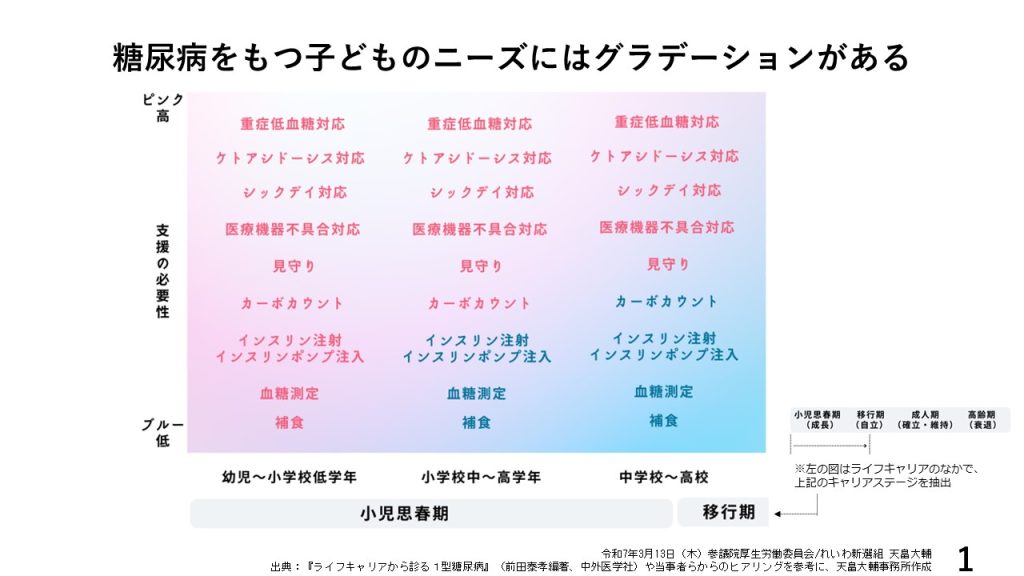

資料1をご覧ください。医療的ケア児のニーズは、疾患や状態により多種多様、個人の人生の中でもステージにより変化します。例えば、1型糖尿病の専門医によると、学齢期は思春期から移行期にあたるため、治療のテーマには「成長」と「自立」が入り交じります。つまり、成人するまでは、自分で管理できる部分とどうしても周囲の助けを借りなければいけない部分が混在し、医療的ケアのニーズは個人の年齢や成長具合によってグラデーションがあるということです。しかし、その理解が社会に足りていません。

このずれが原因で教育現場では問題が起こっています。昨年の年明け、政令指定都市に住む1型糖尿病をもつ小学4年生の親が、学校に「高学年の宿泊学習や修学旅行に向けて、通年または校外学習だけでも看護師の利用をお願いできないか」と申し出ました。この子は当時発症2年目で、注射は自分で行うことができました。学校から問い合わせた教育委員会は「自己注射できる場合は事業の対象外」と答え、結局利用することができませんでした。

親御さんによると、特に校外学習は、食事や運動が普段の学校生活とは大きく異なるため、血糖のコントロールが難しく、糖質まで明記された栄養表示を出してもらえないためインスリン量を間違える危険もあり、見守りが必要だそうです。また、運動した日の夜間低血糖には細心の注意が必要ですが、親がすぐに駆け付けられる状況ではありません。医療機器は不具合を起こす可能性もあり、その交換対応には看護師の協力が必要です。そのことも学校に伝え、わらにもすがる思いで看護師配置をお願いしました。しかし、制度はあり、医療的ケアが必要な切実なニーズがあるのに、現場では利用ができない、苦しい状況は変わっていないそうです。

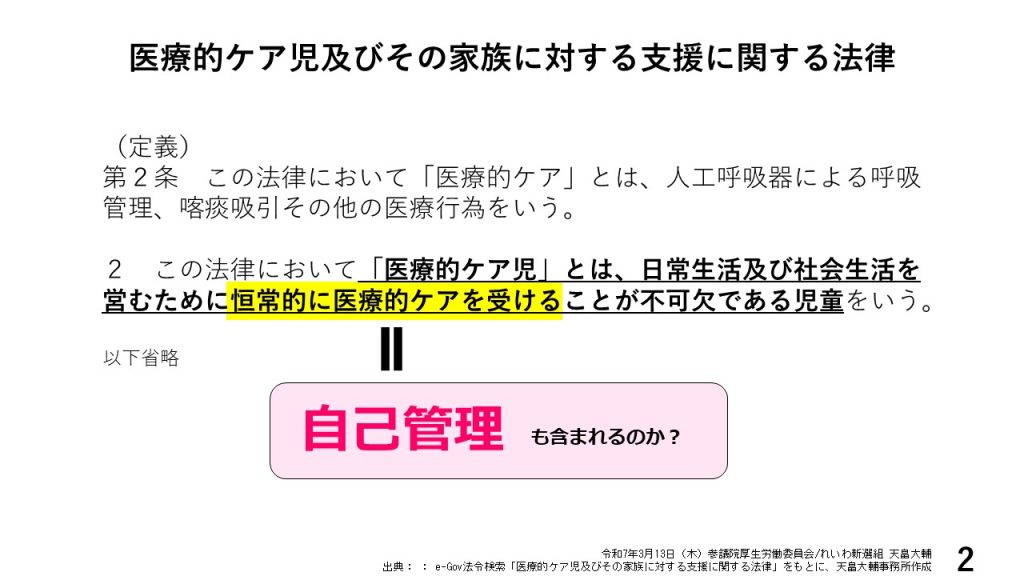

なぜこのようなことが起きているのか。まずは法定義の確認です。資料2をご覧ください。医療的ケア児支援法第2条の2には「恒常的に医療的ケアを受ける」とありますが、ここには「自己管理」も含まれており、1型糖尿病のように自分で自分に医療的ケアを施す子どもも対象に入ると考えて差し支えないでしょうか。こども家庭庁よりお答えください。

〇副大臣(辻清人君)

天畠委員のご質問にお答えします。委員ご指摘のように、結論から申し上げますと、このような1型糖尿病患者である児童は医療的ケア児支援法の対象となります。

具体的に申し上げますと、医療的ケアは、医療的ケア児支援法第2条第1項、ご指摘いただきましたとおり「人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引そのほかの医療行為」と規定されています。その実施主体としては、一般に保健師、助産師、看護師または准看護師、介護福祉士または認定特定行為業務従事者、医療的ケア児本人または家族が想定されています。このため、1型糖尿病患者である児童本人が自分自身に医療的ケアを行うような場合も、当該児童は医療的ケア児に該当し、医療的ケア児支援法の対象となります。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

自己管理も医療的ケアに含まれるという重要な答弁をいただきました。代読お願いします。

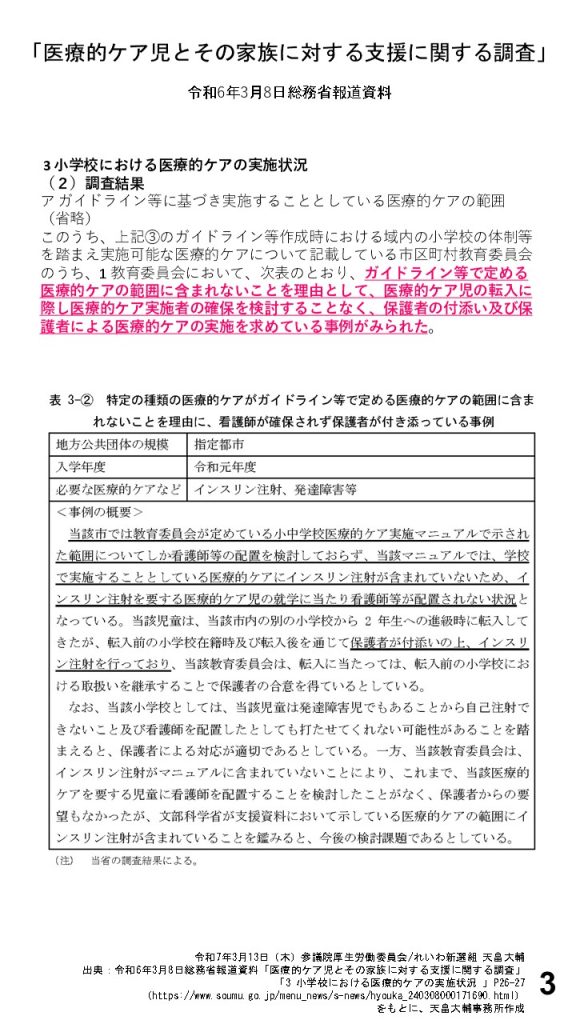

しかし、医療的ケア看護職員配置事業は、自治体が個別ケースごとに判断をしているため、利用することができない医療的ケア児がいます。資料3をご覧ください。令和6年総務省報道資料には「ガイドラインで定める医療的ケアの範囲に含まれないことを理由として、医療的ケア児の転入に際し医療的ケア実施者の確保を検討することなく、保護者の付添い及び保護者による医療的ケアの実施を求めている事例」があります。

同様に、1型糖尿病の患者団体より「事業未実施の自治体で、市議に働きかけて実際に導入してもらうまでには時間がかかりすぎる」、「看護師が駐在していないことを理由に入園拒否や退園勧告をされた」、「私立幼稚園だから事業は使えないと門前払いされた」という声を聞いています。冒頭の事例のように、自己注射ができることを理由に教育委員会から対象外とされたケースもあります。

そこで、文科省に伺います。これらのことを理由として、医療的ケア看護職員配置事業の対象から外す自治体や、そもそも事業を導入しない自治体があるとすれば適切でしょうか。

〇大臣政務官(金城泰邦君)

お答えをいたします。医療的ケア児への学校での対応にあたりましては、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、医療的ケア児の状況に応じた看護師等の適切な配置を行うこと、また、学校で実施できる医療的ケアの範囲については、個々の医療的ケア児の状態に応じて対応を検討できるようにする旨の規定をガイドライン等に加えること等について全国の教育委員会等に通知するとともに、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議においてその旨の周知徹底を行っているところでございます。

〇天畠大輔君

代読いたします。望ましくないならば、自治体任せにせず、状況を改善してください。1型糖尿病をもつ医療的ケア児が本事業を利用できていない背景には、人工呼吸器や喀たん吸引などの医療行為とは異なり、自己管理が含まれる医療的ケア児へのニーズが理解されにくいという課題があります。さらに、本事業が年度途中でも申請が可能であることや、訪問看護ステーション等を利用してピンポイントで派遣できることを自治体や園・学校が理解していないことも問題です。

そこで、医療的ケア看護職員配置事業は、たとえ薬剤の自己投与ができていたとしても、見守りを含めて医療的ケアのニーズがあり対象になるということや、医療的ケア児の多様なニーズに対応するために通年ではなく数回対象でも使用可能であるということを、ニーズの具体例も示しながら周知をすべきではないでしょうか。

〇大臣政務官(金城泰邦君)

お答えいたします。医療的ケア看護職員配置事業における補助対象の範囲などにつきましては、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議において周知徹底を図るとともに、本年度文部科学省が実施しております調査研究事業において、泊を伴う校外学習に訪問看護ステーションを活用する場合などの事例をお示しする資料を作成し、全国に周知することとしております。

ご指摘のような補助を受けられていない事例につきましては、本年度の調査研究事業における事例把握はすでに終了しておりますため、医療的ケア看護職員の配置活用事例等を周知することなど通して引き続き自治体の取り組みを促してまいります。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

好事例だけを聞いても本当の実態はつかめません。悪い事例も調査して、注意喚起すべきではないですか。文科省、いかがですか。

〇大臣政務官(金城泰邦君)

お答えいたします。活用できていない事例の周知ということでございましたので、まずは教育委員会等に対する聞き取り等を通じて、ご指摘のような、今のご指摘のような事例の把握に努めてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

ありがとうございます。是非実施してください。代読お願いします。

次に行きます。医療的ケア看護職員配置事業は、年度当初の申請のほかに追加募集を出しています。例えば、令和6年度のスケジュールでは、前年度の3月1日に申請を締め切ってしまうため、例えば4月に発症した人は9月の追加募集で申請をするしかありません。しかし、その場合、内定が出る11月15日までの看護師配置には補助が出ません。これでは、内定が出るまで半年以上、事実上看護師を配置できないことにもなってしまいます。

そこで、本事業の申請方法や内定前の期間は補助の対象とならないルール、立て付けを見直し、柔軟な運用を検討できないかと考えますが、文科省の見解はいかがでしょうか。

〇大臣政務官(金城泰邦君)

お答えいたします。医療的ケア看護職員配置事業につきましては、年度途中に医療的ケア看護職員を配置した場合の自治体の財政的負担の軽減を図るため、年度当初の交付決定に加えまして追加募集を実施しております。令和7年度からは、自治体等からの要望を受けまして、この追加募集の回数を増やすこととしております。

医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえた取組が各自治体等において適切に行われるよう、各自治体等の要望等も踏まえながら、事務手続等の必要な見直しを含め、補助金適化法の範囲内で適切に対応してまいります。以上でございます。

〇天畠大輔君

代読いたします。追加募集の回数増については、ありがとうございます。ですが、制度があっても、必要としている人に届かないならば、それはないものと同じです。回数を増やすのではなく、ニーズに応じて随時申請ができたり、遡って補助するなどの柔軟な運用の改善を切にお願いをしまして、次に行きます。

重度障がい者の地域での暮らしを支える重度訪問介護について伺います。私のように、重度の肢体不自由者は、食事やトイレ、入浴、移動、すべてに介助が必要で、見守りを含めた長時間のヘルパー派遣を保障する重度訪問介護が命綱です。これは一般の方もその必要性が比較的イメージしやすいかと思います。

一方、身体障がいのない知的障がい者や精神障がい者が施設や病院ではなく地域で暮らす場合にも、日常生活を送るうえで必要な様々な他者とのコミュニケーションの支援、そして強度の行動障がいに対して見守りを含めた適切な支援を行うヘルパーの存在が欠かせません。

民主党政権下の平成22年4月に立ち上げられた障がい者制度改革推進会議総合福祉部会では、知的障がいのある子をもつ早稲田大学教授岡部耕典(おかべ・こうすけ)氏が知的障がいのある方の地域生活には重度訪問介護が必要不可欠だと訴えました。そして、平成26年4月、障害者総合支援法の施行に合わせて、重度訪問介護の対象が肢体不自由者に加えて知的障がい者と精神障がい者にも拡大されました。

資料4をご覧ください。知的障がいと自閉症のある尾野一矢(おの・かずや)さんは、2016年のやまゆり園殺傷事件で重傷を負った後、現在は施設を出て重度訪問介護を利用しながら介助者とともに暮らしています。

記事から一部引用して読み上げます。

「意思疎通がしづらく、顔をかきむしる自傷行為をしたりすることもある。そんな一矢さんの自宅での暮らしを支えるのは『重度訪問介護』という公的福祉サービスに基づき介護事業所から来る介助者だ。24時間、交代で調理や入浴介助、買い物や通院などの付添い、夜間も含めた見守りをする。一矢さんは、好きなときに好きなものを食べに外に行くこともできる。平日に通う事業所ではお弁当の配膳に励む。」

引用は以上です。

重度の知的障がいがあり、意思疎通が難しかったり強度の行動障がいがあったりすると、一緒に暮らしてはいけない、本人の希望は関係なく施設に隔離するしかない、そのような偏見を持っている方が多いのではないでしょうか。この記事を読めばわかりますが、重度訪問介護を利用しながらの暮らしは一筋縄ではいきません。しかし、24時間、専属のヘルパーが常時見守り、必要に応じて他者とのコミュニケーションの橋渡しをすれば、様々な壁にぶつかることはあっても、自分の望む生活を送ることができます。それは重度の肢体不自由者の地域生活と何ら変わりありません。しかし、重度訪問介護の利用を希望する知的障がいのある方やその家族、支援者に対する行政の対応は極めて差別的だと言わざるを得ません。

実際に、知的障がいのある方の地域生活を支援する団体の方から現状を伺いました。障がい福祉サービスを受給するために、まずは家族や親しい支援者などが自治体の窓口に申請に行くケースが多いそうです。その際、窓口の担当者が「家族が面倒見れるでしょう」、「本人は自立生活したいんですか。入所施設やグループホームも楽しいですよ」、「重度訪問介護で暮らしを回そうとすると多額の税金がかかるんですよ」といった差別的な対応・言動がなされるケースが後を絶たないといいます。

申請前の段階での行政のこうした対応、いわゆる水際対策に対して、厚労省はどのように考えているのでしょうか。先ほど述べた事例は最近発生したものです。今後、是正のために速やかに対策を講じていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障害者総合支援法におきまして、市町村は、障がい者などの福祉に関し、必要な情報の提供や相談に応じるなどの業務を行う責務を有するとともに、介護給付費等の支給決定を受けようとする障がい者等から支給申請があった場合は支給の要否の決定を行うこととされております。

各自治体に対しましては、市町村の窓口において、障がい者の方々から訪問系サービスを始め障がい福祉サービスの利用相談があった場合には、差別的な言動であったりサービスの利用を拒むような対応をすることなく、サービスの利用について丁寧に説明を行うとともに、支給申請の手続についても必要な助言を行うなど、障がい者の方々に寄り添った対応をしていただくよう要請しておりますが、明日また、3月14日に関係課長会議がございますので、その場などを活用して周知をしてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

対応が牧歌的過ぎます。障がい者を萎縮させてサービスを使わせないのも虐待です。大臣、重く受け止めていますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

しっかりご意見は承ったうえで、適切な対応が行われるよう、先ほども申しましたが、明日、3月14日、関係課長会議等ございますので、そういう場を通じて周知を図ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

もっと重く受け止めてください。次に行きます。代読お願いします。

また、知的障がいのある方の中には、意思疎通が困難で、常時見守りを含めたコミュニケーション支援が必要な場合がある一方で、行動障がいの有無は、その人の置かれた環境等にも左右をされます。例えば、障害支援区分の判定時には行動障がいが現れなくても、安定したヘルパー派遣を確保できないなどの条件により行動障がいが現れたり、強化されることもあります。

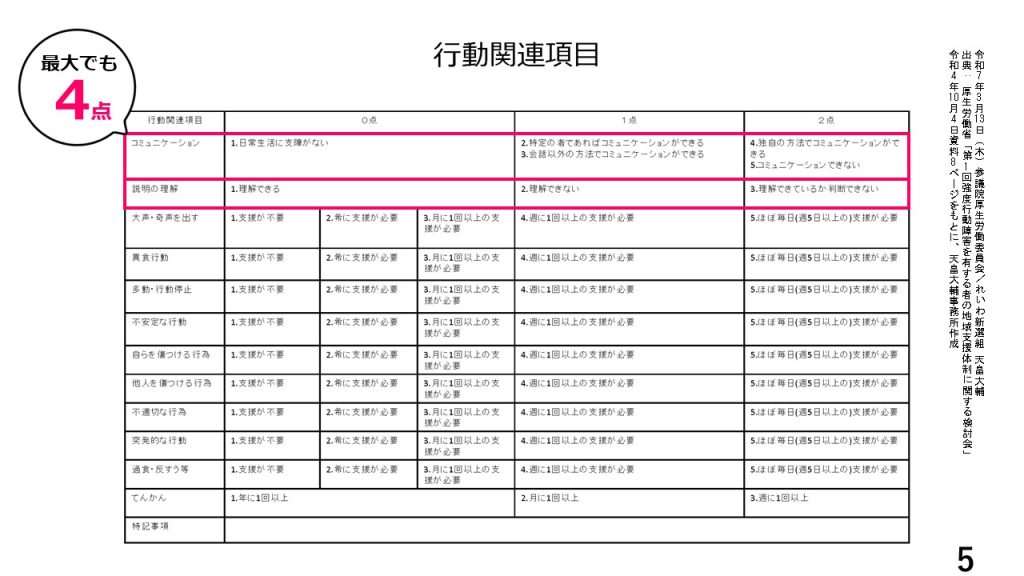

重度訪問介護は、食事作りや買い物、就寝時の支援など、日常を支える制度であり、そもそも行動障がいの有無によってその必要性が決められるものではありません。しかし、現行の制度では行動障がいがなければ利用できない仕組みになっています。どのような基準になっているかといいますと、障害支援区分が4以上かつ障害支援区分の認定調査項目のうち12項目の行動関連項目の合計点数が10点以上ある方が重度の知的障がい、精神障がいとして重度訪問介護の利用を認められるとあります。

資料5をご覧ください。行動関連項目の一覧を見ると「コミュニケーション」「説明の理解」だけでは最大でも4点にしかなりません。それ以下の行動に関わる支援の必要性が高くなければ、重度訪問介護は利用できない仕組みとなっています。

行動障がいの有無ではなく、コミュニケーション支援等の介助の必要性により着目をした判定の仕組みが必要と考えます。まずは、知的障がいのある方がひとり暮らしをする際に必要な支援の内容について、厚労省が当事者や支援者に聞き取り調査を行うべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障がい福祉サービスにおきましては、障がい者の方々の状態やニーズに応じた支援が提供できるように、居宅介護や重度訪問介護のほか、生活介護やグループホームなどのサービスにより障がい者の方々の地域生活に必要な支援が提供できる体制を整備しているところでございます。

このうち重度訪問介護につきましては、重度の肢体不自由者、また重度の知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する者に対して、比較的長時間にわたり身体介助や家事援助等の支援を行うものでございます。この行動上「著しい困難を有する」かどうかについては、障害支援区分認定調査における行動障がいに関係する12項目の合計点数で判定することとしておりますが、この中には意思疎通に関連する「コミュニケーション」であったり「説明の理解」に関する項目も含まれております。

今後も、当事者の方だったり支援者の方から知的障がいのある方が必要としている支援をお聞きしながら、引き続き、地域生活において必要とする支援が提供されるように取り組んでまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

漠然とした答弁ですね。知的障がいのある方が重度訪問介護でどのような支援を必要としているか、当事者や支援者に具体的に聞き取り調査をしてもらえますか。大臣、明確にお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

障がい福祉サービスに関するご要望につきましては、日頃から制度を所管する担当課において、当事者であったり支援者の方々から意見交換の場などにおきましてご意見を承っているところでございます。

今後も、当事者や支援者の方から知的障がいのある方が必要としている支援をお聞きしながら、引き続き地域生活において必要とされる支援が提供できるように取り組んでまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

引き続き注視します。代読お願いします。

さて、3月7日の予算委員会において、同会派の木村英子議員が政治活動中の重度訪問介護の利用について総理に問いただしました。総理は「参政権に関わる重大な問題なだけに地域によって解釈にそごが生じることがないように対応する」と答弁をしました。福岡大臣も同様にお考えでしょうか、確認です。

〇国務大臣(福岡資麿君)

選挙の公正を確保しながら障がい者の方々の選挙運動を含め、政治参加を進めることについては大変重要な課題であると認識しております。

重度訪問介護の利用については、障害者総合支援法上、各市町村において支給の要否が決定されるものでございますが、選挙運動や立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に「社会通念上適当でない外出」にあたるものではないというふうに考えてございまして、地域によって解釈にそごが生じないように、自治体に対しまして、これも明日、3月14日の関係課長会議の場などを活用して周知をしたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。

〇天畠大輔君

代読します。明確化をするなら告示改正が必要です。質疑を終わります。

〈配布資料〉