2025年6月10日 厚生労働委員会質疑(国民年金法等改正案審議)「低すぎる基礎年金!国連社会権規約守れ!」

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。制度は100年安心と政府は言うけれど、我々は不安ばかりです。代読お願いします。

「失われた30年」という表現をよく聞きます。世界経済が成長し続ける中で、日本は経済成長を失速させ、私たちの賃金も上がらなくなってしまった、我々国民が苦しんだ30年です。

通告なしですが、初めに福岡大臣に伺います。この30年間であなた方政府は大きなものを失いました。それは何でしょうか。福岡大臣の個人的見解をお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ちょっと質問の意図がよくわかりませんので、お答えしかねます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

もう一度聞きます。代読お願いします。

失われた30年という表現の中で、この30年間で政府が失ったものが何であるかというところについて、福岡大臣の個人的見解をお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ちょっとその私の個人的な見解ということについて申し上げることはあれですが、その30年ということでいいますと、ちょうど30年前に私は大学を卒業して社会人になったということでございます。よく就職氷河期と言われていますけれども、ちょうどバブルが崩壊して以降、非常にその厳しい経済状況が続いていた時期の中で私たちは生活をしてきたと、そういった状況だったというふうに認識をしています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

政府への信用、そして将来への安心を失ったと思います。代読お願いします。

昨年夏、NHKは、厚生労働省の国民生活基礎調査で生活が「苦しい」と回答した世帯がその前年から8ポイントあまり増え、59.6%にのぼったことを報じています。6割もの方が生活が苦しいと答えています。長期に苦しい生活を送りながら政府を信用し続ける人など、そういないでしょう。

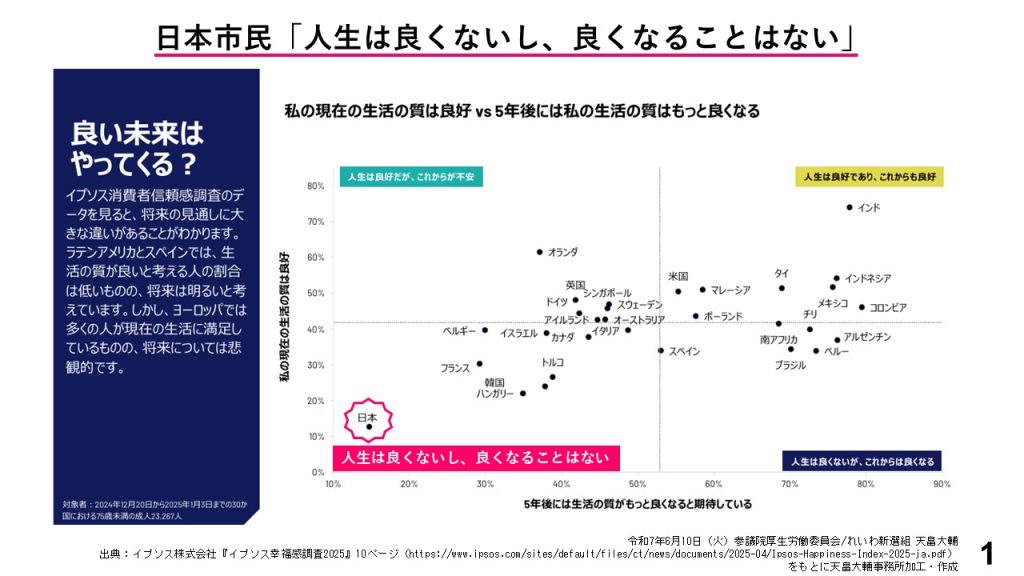

資料1をご覧ください。今年、世論調査会社イプソスが公表した幸福感調査では、世界の中で断トツで日本の人々は「人生は良くないし、良くなることはない」と考えていることがわかります。こちらの調査は、世界30か国、計23,000人以上が参加し、日本からも約2,000人が回答したそうです。

大臣、これは大問題です。経済というものは、信用や安心感といった心理的要素が大きな影響を与えます。生活が苦しく、不安な状態で消費が拡大し、景気が上向くはずがありません。長期間失われている信用や安心感を回復させるのは容易ではなく、大きな変化や長い期間が必要となります。大臣、30年間も信用できなかった相手を再び信用できますか。それがどれだけ難しいことか、おわかりになるはずです。今回の年金改革法案は、いよいよその信用や安心感を回復させるチャンスだったんです。

しかし、残念ながら、マクロ経済スライドという仕組みは次回財政検証まで温存され、年金の「底上げ案」として基礎年金のマクロ経済スライド適用の早期終了の可能性が示唆されながらも、それは今のところ10年以上先のことです。年金の水準は、このマクロ経済スライドの適用により、物価上昇と見合わないことが確約されてしまっています。高齢者を含め貧困が広がり、低年金・無年金の方も多くいらっしゃる中で、抜本的な対策がないまま時を過ごすことになります。

それでは、大臣、通告のとおり、改めて国民年金法の第1条を読み上げてください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

先般の質疑で、大椿議員からのお求めで同じものを読んでいますが、お求めでございますので再度読ませていただきます。

国民年金法第1条には「国民年金制度の目的」として「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定されてございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

では、月2万円で「国民生活の維持・向上」に寄与していると言えるでしょうか。代読お願いします。

国民年金のみに加入している方について、厚労省の事前回答によれば、受給資格期間が25年以上の方の平均年金月額は58,000円、受給資格期間が25年未満の方の平均年金月額はなんと2万円です。女性については、20万人もの方が該当し、その平均年金月額は19,000円です。

これに対し、事前に総務省によって示された【総務省 家計調査】2024年の単身世帯一世帯あたり1か月の支出金額平均結果では、住居費を除いても146,174円との額になっています。持家がなければ更に支出は大幅に上がる可能性があります。

大臣、国民年金のみに加入している方の平均年金月額と単身世帯の平均消費支出額を比較してみてください。つまり、住居費を除いて約15万円の消費に対して年金額が6万円を切ったり2万円だったりする現状に対し、国民年金法第1条の「国民生活の安定が損なわれていること」が起きていないと明確に言い切れるでしょうか、年金が「健全な国民生活の維持及び向上に寄与」できていると言えるでしょうか。大臣からお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

老齢基礎年金を含めた公的年金制度はそれだけで老後の生活のすべてを賄うものではございませんが、年金給付は高齢世帯の所得の約6割を占めておりまして、国民生活の維持及び向上に一定程度寄与しているものと考えています。

年金額は現役時代の保険料の納付実績を基にして計算されることから、個人によって基礎年金や厚生年金の額は様々であり、それぞれの年金額に現役時代に構築した生活基盤であったり貯蓄などと合わせて、老後の一定生活を可能にするという考え方で設計をされています。こうした現行の仕組みは、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とするという国民年金法の目的に沿ったものでございます。

そのうえで、様々な事情により低所得であったり無年金・低年金となっておられる高齢者の方々に対しましては、公的年金のみならず社会保障制度全体で総合的に支援をしていくことが重要でありまして、年金生活者支援給付金の支給などによりまして経済的な支援を行ってまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。資料2をご覧ください。厚生労働省には「年金制度の仕組み」という大変わかりやすいウェブページが用意されており、そちらにも「公的年金は、老後の所得保障の柱としての役割を果たして」いるとの記載があります。

住居費を除いても単身で約15万円の生活費が掛かる時代です。基礎年金の絶対額が低過ぎます。老齢基礎年金が6万円を切ったり2万円だったりする現状に鑑みて、一体どの辺りを指して年金が老後の所得保障の「柱」と言えるのでしょうか。こんな頼りない柱で何が安定でしょうか。将来、所得の「柱」があると約束されているのなら、冒頭に示したとおり、どうして国民の6割が生活に困り、世論調査会社イプソスが示しているように、日本の人々は「人生は良くないし、良くなることはない」などと考えているのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

お示しいただいた資料で、この老後の所得保障の柱ということを書いてございますのは、先ほども申し上げましたように、年金給付は高齢世帯の所得の約6割を占めておりまして、国民生活の維持及び向上に一定程度寄与しているという状況について書かせていただいているものと承知をしております。

そのうえで、この年金額につきましては、保険料のその納付実績を基にして計算をしてございます。ですから、そういう意味でいうと、その納付実績によって、所得が、低年金の方とかがいらっしゃる方も確かでございますが、そういった方々に対しましては、先ほども申しましたように、社会保障全体、社会保障制度全体で総合的に支援をしていくということが大切だと考えているということでございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

やはり柱の認識が違います。代読お願いします。

資料3をご覧ください。こちらも厚労省ウェブページの説明です。「実質的な価値が保障された年金を受給できる」とあります。これはおかしくないでしょうか。少なくとも正確ではありません。

物価や賃金の上昇率から被保険者の減少率や寿命の延び率などを加味したマクロ経済スライドによる調整分を差し引く、それが現在の年金です。つまり、年金の給付水準は少子高齢化の傾向がある中において物価の伸びより抑制されます。

令和7年度に関しては、前年度の物価上昇率は2.7%でした。ところが、それより低い賃金上昇率2.3%からマクロ経済スライドによる調整分0.4ポイントを差し引いた上で基礎年金を1.9%「引き上げた」としているのです。しかし、物価上昇率と比べ、比較すれば、0.8%分抑制されています。これは国民からすれば「実質的な目減り」です。

厚労省が「実質的な価値が保障された年金を受給できる」との説明は大うそになります。国民をミスリードしていると思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

毎年度の年金額の改定では、マクロ経済スライドによる給付調整を行っておりますが、これは将来の給付水準の確保のために長期的な年金財政の中で期間を定めて実施している措置でございまして、賃金であったり、物価の変動に基づき年金額を改定することが基本であることから、そうした制度趣旨を紹介しているものでございます。

そのうえで、マクロ経済スライドが早期に終了し、賃金や物価に基づく本来の年金額改定が行われることは重要であると考えておりまして、政府といたしましては「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を目指すとともに基礎年金の給付水準の確保に努めてまいりたいと考えています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

財政検証によれば、マクロ経済スライドの終了は10年以上先の見通しですよね。それでも大丈夫というのなら、国民に「安心してください」と言ってくれませんか、大臣。制度説明以外で答弁をお願いします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

まず、今回法案審議を行うにあたってお願いさせていただいているこの財政検証、昨年行いました財政検証では、女性や高齢者の労働参加の進展であったり、好調な積立金の運用などによって、前回検証と比べて年金財政が改善したということが確認されたわけでございます。

一方で、この実質ゼロ成長の過去30年投影ケースのような今後経済が好調に推移しない場合には、基礎年金のマクロ経済スライドによる調整が長期間に及び、将来的な基礎年金水準が低下する見通しとなることも明らかになったものでございます。

このマクロ経済スライドは、年金額が物価や賃金が上昇しプラス改定となる場合にその伸びを抑制するものでございまして、平成16年の財政再計算以降、デフレ経済が続く中で想定どおり発動されなかったため、その分、将来にわたってマクロ経済スライド調整を継続する必要が生じたものでございますが、従来から申し上げておりますように、成長型の経済を志向するということの中で、できる限り早く、また今調整期間の一致もご議論いただいていますが、そういった措置によりまして一刻も早くこの調整期間が終えられるように取組を進めてまいりたいと考えています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

この法案で国民は安心できるということですか、大臣。時間がないので「はい」か「いいえ」の2択でお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

まず、マクロ経済スライド等によって将来にわたってこの年金が給付される、そういった制度とさせていただいています。

そのうえで、今回、被用者保険の適用拡大など年金額の底上げ、今回また3党によってご提案いただいています調整期間の一致などによりまして、受給水準を維持する、そういった措置が盛り込まれているというふうに認識をしておりまして、そういった意味では、皆様方の安心につながる法案の内容になっているというふうに認識しております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

国民が安心できるために、国民の生活を見てください。代読お願いします。

新日本出版社の月刊「経済」において、社会保険労務士の吉田務氏が計算したところによると、2005年から現在までに物価が13%上昇したのに対し、このマクロ経済スライドにより年金は4.4%しか上がっていないことが示されています。つまり、この20年間の間に、年金は8.6%目減りしたと指摘されています。だから老後の生活は物価と合わないと言われ、どんどん苦しくなっているのです。「制度」にばかり目が行き、生活者の実態が視野に入らなくなっているということを改めて指摘します。

今回の年金改革法では、年金の「底上げ」が議論の的になりました。それは、2024年の財政検証の結果を受けています。就業する人の数や賃金上昇のペースが鈍いと想定した「過去30年投影ケース」において、基礎年金の大幅な給付水準の低下をもたらす可能性があるとのことで議論がなされたものと認識しています。

大臣に改めて伺いますが、この大幅な給付水準の低下の要因をお答えください。要因にはマクロ経済スライドが含まれるかも教えてください。お願いいたします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

昨年の財政検証では、女性や高齢者の労働参加の進展や好調な積立金の運用等により、前回検証と比べて年金財政が改善したことが確認されました。

一方で、実質ゼロ成長の過去30年投影ケースのような、今後経済が好調に推移しない場合には、基礎年金のマクロ経済スライドによる調整が長期間に及び、将来的な基礎年金水準が低下する見通しとなることも明らかになったところでございます。

このマクロ経済スライドは、年金額や物価が、賃金が上昇しプラス改定となる場合にその伸びを抑制するものでございまして、平成16年の財政再計算以降、デフレ経済が続く中で想定どおりに発動されなかったため、その分、将来にわたってマクロ経済スライド調整を継続する必要が生じたものでございます。

〇天畠大輔君

代読します。平成16年以降、デフレ経済が続いたことの責任は政府にあります。経済見通し想定を外したのも政府です。つまり、マクロ経済スライド調整を継続する必要性を生じさせたのも政府です。

今回の年金給付底上げ案というものは、その失策が誰の目にも明らかなくらいに露呈する際に、ようやく諸悪の根源であるマクロ経済スライドを終了させるという案なのです。国民の生活を考えたものではなく、失策を覆い隠そうとするものだとも考えられます。

事前に厚労省から回答された情報をまとめます。将来の基礎年金の満額は、令和6年度財政検証で実質ゼロ成長を見込んだ「過去30年投影ケース」の場合、2050年時点で月額約5.6万円、2070年度時点で月額約5.7万円となる見通し。所得代替率で見ると、2050年度で27.6%、調整終了年度である2057年度以降は一定で25.5%となる見通し。

また、仮に基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合、2050年度時点の基礎年金は満額で月額約6.7万円、2070年度時点で月額約7.4万円となる見通し。所得代替率で見ると、調整終了年度である2036年度以降、一定で33.2%となる見通しとのことです。

2024年度の基礎年金の所得代替率は36.2%です。マクロ経済スライドを早期終了しても、所得代替率は3ポイント低下します。一般の国民視点では何が底上げなのか分かりません。政府も国会も、この法案が底上げ案だとどうして言えるのでしょうか。すべては政府の失策であること、今回の底上げ案でも所得代替率が低くなること、大臣はどう受け止めていますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

公的年金制度におきましては、物価等の変動に応じて毎年度年金額を改定することを基本としながら、マクロ経済スライドにより年金の伸びを調整することで、将来世代の給付水準を確保しつつ、長期的な給付と負担のバランスを確保しております。

基礎年金は、現役時代の所得水準にかかわらず一定額の年金を保障する全国民共通の給付でありまして、その給付水準を将来にわたって確保することは重要だと考えています。

このため、政府といたしましては、まずは成長型経済への移行を目指すとともに、今回の法案では被用者保険の適用拡大など基礎年金水準の向上に資する事項を盛り込んでいるところでございます。今後の社会経済情勢の変化も見極めた上で、次の財政検証の結果も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えています。

〇天畠大輔君

代読します。成長型経済に移行しなければならないことは大前提です。今回の底上げ案は、成長型経済に移行できなかった場合の給付水準低下への対処であり、その場合、底上げ案をもってしても十分な所得代替率を確保できない見込みを問題視し、指摘をしました。

ここで、青山学院大学の申惠丰(シン・ヘボン)教授の指摘を紹介したいと思います。資料4をご覧ください。雑誌「現代の理論」のウェブサイトにおいて、次のような主張がなされています。

日本は、1979年に国連社会権規約を批准しており、社会保障や教育の権利などの実現に向けては利用可能な資源を最大限利用して施策を行う義務を負っているにもかかわらず、防衛費増大の一方で、社会権規約上の義務を踏まえた人権の視点が予算措置においてまったく見られない。日本は社会権規約違反のそしりを免れることはできない。

このように批判をしています。社会保障を所管する大臣として、この批判をどのように受け止めていますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ご指摘の見解の具体的な内容については承知をしておらず、個々の研究者の見解に対するコメントは差し控えたいと思います。

そのうえで、我が国の公的年金制度は、憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としており、1979年に国連の社会権規約を批准した際も当該規約に整合的な制度として整理され、現在においてもその整理は維持されていると承知をしております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

いいえ、整合的との認識はずれています。代読お願いします。

繰り返しますが、単身世帯のひと月の消費支出が約15万円のところ、基礎年金の給付実態が6万円だったり2万円だったりすることは、国民年金法の目的と整合が取れていません。また、このような悲惨な状況を見過ごし、一方で多額に防衛予算を積み増しする状況が、社会権規約違反だというのです。

2025年度の防衛予算案は過去最大の8.7兆円とされています。僅か5年間で年間防衛費が3兆円も増えています。3兆円あれば、1000万人に年間30万円提供できる計算です。もし、基礎年金のみしか受給できていない人を仮に500万人とすれば、その方々に月に5万円提供することすらできます。こうしたことこそが、あるべき年金の「底上げ」ではないでしょうか。

なお、全日本年金者組合では、今年度にマクロ経済スライド適用を即刻終了した場合に今年1年で必要となる額を約4,400億円と見積もっていました。3兆円あれば、この4,400億円も十分に賄えたのです。以上から、マクロ経済スライドを即刻終了することもできるはずですが、大臣の見解はいかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

公的年金制度においては、物価等の変動に応じて毎年度年金額を改定することを基本としながら、将来世代の負担が過重にならないようマクロ経済スライドにより長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしています。

仮にマクロ経済スライドを行わないこととした場合には、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることとなりますため、現行の仕組みの下で確実に給付を行っていくことが重要だと考えています。

なお、ご提案の防衛費を削減して年金給付の財源とすることにつきましては、他の省の予算に対して厚生労働大臣として申し上げる立場にはございません。

〇天畠大輔君

代読します。まとめます。年金制度について国民の生活実態とあまりに懸け離れた議論がなされていることに強く抗議をしますとともに、国民年金法第1条と国連社会権規約の理念を守れと改めて申し上げまして、質問を終わります。

〈配布資料〉