2025年5月22日 厚生労働委員会質疑「テーマいろいろいきます!大学内での生活介助、だれも負担してくれない!?生活保護の障害加算漏給は権利侵害です!」

〇天畠大輔君

代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。まず、通告なしですが、福岡大臣に伺います。資料1の1と1の2をご覧ください。明日、重度障がいの当事者らが会場・オンライン合わせ200人以上集まり、厚労大臣告示523号の改正を改めて求める集会が開かれます。大臣は、このように当事者の声が多数集まっている現状についてどうお考えですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

告示523号に対する多くの当事者の声を是非受け止めてください。代読お願いします。

では、その告示523号に関連して、本日は、大学など高等教育機関での生活介助について伺います。文科省に通告した1問目は飛ばさせていただきます。

重度の身体障がいがある人が大学などの高等教育機関で学ぶにあたっては、設備のバリアフリーだけでなく、通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助が必要です。

資料の2をご覧ください。重度障がい者にヘルパーを派遣する制度「重度訪問介護」は原則として18歳から使えます。しかし、その利用範囲は、厚労大臣告示523号で「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く」と定められています。通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助は、通年かつ長期にわたる外出に付随する介助にあたるため、重度訪問介護は使えません。

安定した学びを得るためには安定した介助が必要ということで、政府も検討を重ねてきています。文科省と厚労省は、2018年「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を開始しました。通学のための移動や学内でのトイレ、食事といった生活介助のサービスを重度訪問介護と同様に市町村等の自治体が支給決定し、提供する制度です。大きな一歩でしたが、課題もあります。

この制度は、生活介助の提供も原則大学側が用意するもの、つまり、大学の合理的配慮の範囲内に入るという考え方に立っています。そのため、制度利用は「大学が支援体制を構築するまで」の間に限定されており、支援はいずれ行政から大学側へ移行すること、となっています。

さて、厚労省は今年5月「重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究報告書」を公開しました。この中で「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」についても調べています。

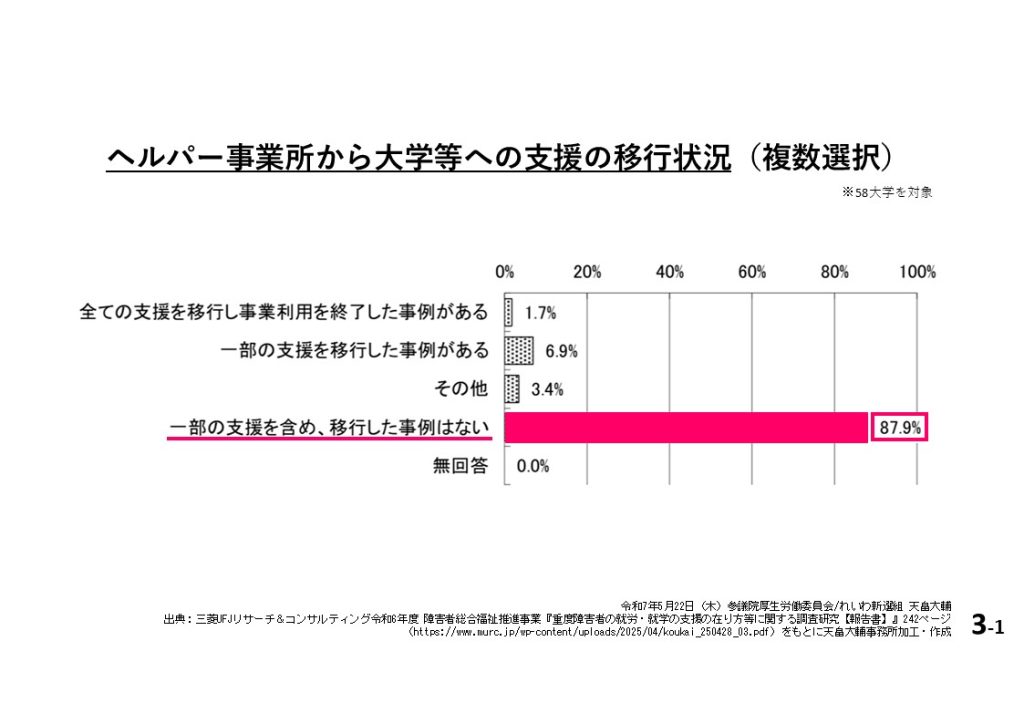

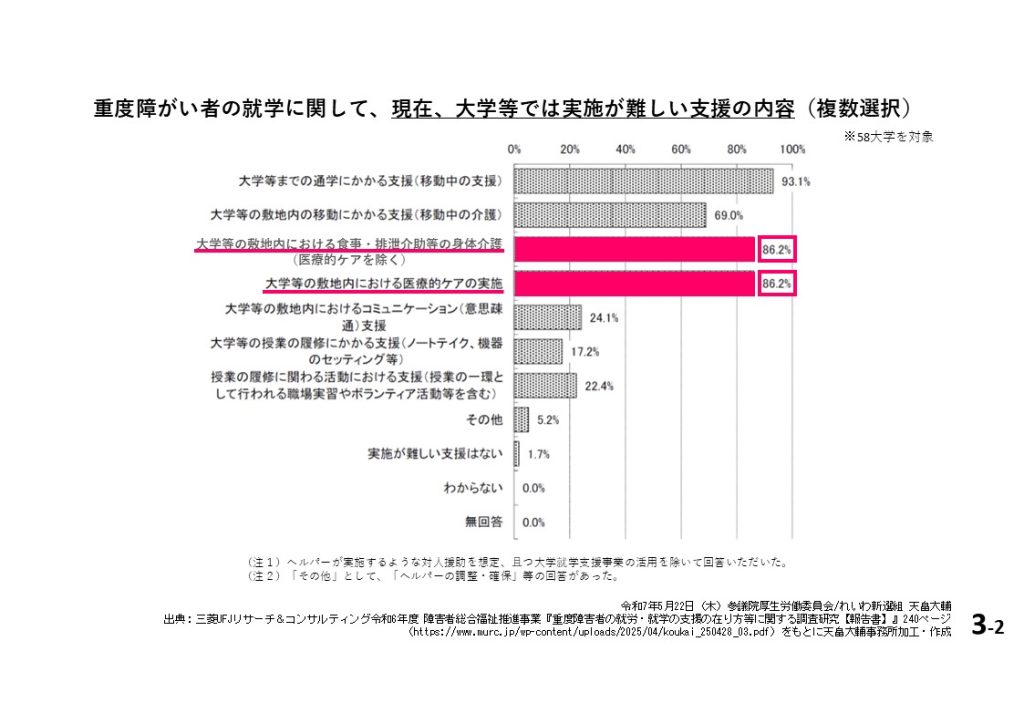

資料3の1と3の2をご覧ください。58の大学のうち、87.9%は支援体制を大学側へ移行できていませんでした。そして、86.2%の大学は「大学等の敷地内での食事・排せつ介助等の身体介助」や「医療的ケア」を大学が実施することは難しいと回答しました。制度の前提自体に無理があったと解釈せざるを得ません。

これまで検討会などを開いてきた文科省は、現場の大学からどのような声を聞いており、また今回の調査結果をどう解釈し、今後どう取り組まれますか。お願いいたします。

〇大臣政務官(金城泰邦君)

お答えいたします。委員のご指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で「厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」、これを活用し、大学等における重度障がいのある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。

文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の維持や財政面の負担等が困難であることや、本来業務と整理することは難しい領域であり、福祉サービスの対象とすることが望ましいといった声も伺っているところでありますが、先ほどの厚生労働省の事業により通学できるようになり、安心して大学生活を送れるようになったといった声も聞いております。

学生の生活面の支援については自治体等との連携が重要であり、文部科学省では「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」におきまして、先進的な取組や知見を持つ大学等を中心として、大学や自治体等の関係機関が連携するプラットフォームの形成支援を実施しております。

引き続き、大学等が自治体や地域の支援機関等とネットワークを構築し、地域資源を活用した障がい学生支援、これも実施できるよう、厚生労働省とも連携を進めてまいります。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。

課題があるとの認識はお答えいただきました。厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

ご指摘がありましたとおり、重度障がい者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」をご利用いただくこととなりますが、令和6年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障がいのある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。

この重度障がい者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係であったり、これまでの教育と福祉の役割分担の関係から、教育施策と福祉施策の連携により支援しているところでございまして、こうした考えのもと「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」により大学等での支援を実施しております。

この「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」の利用者数は年々増加をしてございまして、引き続き、自治体等へ働きかけ、周知を行い、関係機関の連携による重度障がい者の方々に対する修学支援を推進してまいりたいと考えています。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

課題にきちんと向き合ってください。代読お願いします。

大臣、通告させていただいたとおり、配付資料3の1と3の2の図表、つまり、調査報告書242ページの図表3の38と240ページの図表3の35を読み上げてください。お願いいたします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

この内容につきましては、すでにホームページでも公表されておりますし、今日の配付資料にもお示しいただいておりますが、お求めでございますので読み上げをさせていただきたいと思います。

まず、この3の1の資料、報告書でいうと242ページの図表3の38は、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に「ヘルパー事業所から大学等への支援の移行状況」を調査した結果でありますが、まず「全ての支援を移行し事業利用を終了した事例がある」と回答した割合が1.7%、「一部の支援を移行した事例がある」が6.9%、「一部の支援を含め移行した事例はない」が87.9%となっております。

次に、この3の2でお示しをいただいております240ページの図表3の35につきましては、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に「重度障がい者の修学に関して、現在、大学等では実施が難しい支援の内容」について調査した結果でありますが、まず「大学等までの通学にかかる支援」と回答した割合が93.1%、「大学等の敷地内の移動にかかる支援」が69%、次に「大学等の敷地内における食事・排せつ介助等の身体介護」が86.2%、「大学等の敷地内における医療的ケアの実施」が86.2%、続きまして、「大学等の敷地内におけるコミュニケーション支援」が24.1%、そして「大学等の授業の履修にかかる支援(ノートテーク、機器のセッティング等)」が17.2%、「授業の履修に関わる活動における支援(授業の一環として行われる職場実習やボランティア活動等を含む)」が22.4%となっております。

〇天畠大輔君

代読します。ありがとうございます。現状追認のために調査委託したのではないはずです。大学と行政の介助支援の役割分担について再考すべきときではないでしょうか。

今回の調査結果で、大学にいる間の生活介助を大学支援に「移行」することには課題があったというところまでは認識し、ご答弁をしていただけませんか。通告なしですが、福岡大臣、お願いいたします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

まず、しっかり現状を分析させていただいたうえで、引き続き自治体の働きかけや周知を行ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

この調査結果でそのご答弁とは、残念です。代読お願いします。

特に重度障がい者は、子どものときからライフステージそれぞれで支援の仕組みが違い、一から支援体制を組み立てないといけないこと、それ自体が社会参加の障壁になっています。生活介助だけでも同じ仕組みのもとで保障されていれば、障がいのある生徒・学生が進路選択をしやすくなりますから、重度訪問介護などを通学や授業中にも使えるようにすべきです。告示523号を改正すべきです。厚労省と文科省の真摯な取組を期待し、次に行きます。

福岡大臣、生活保護制度の目的をお答えいただけますか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

生活保護法につきましては、第1条に規定されておりますとおり、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

その理念を念頭にご答弁お願いします。代読お願いします。

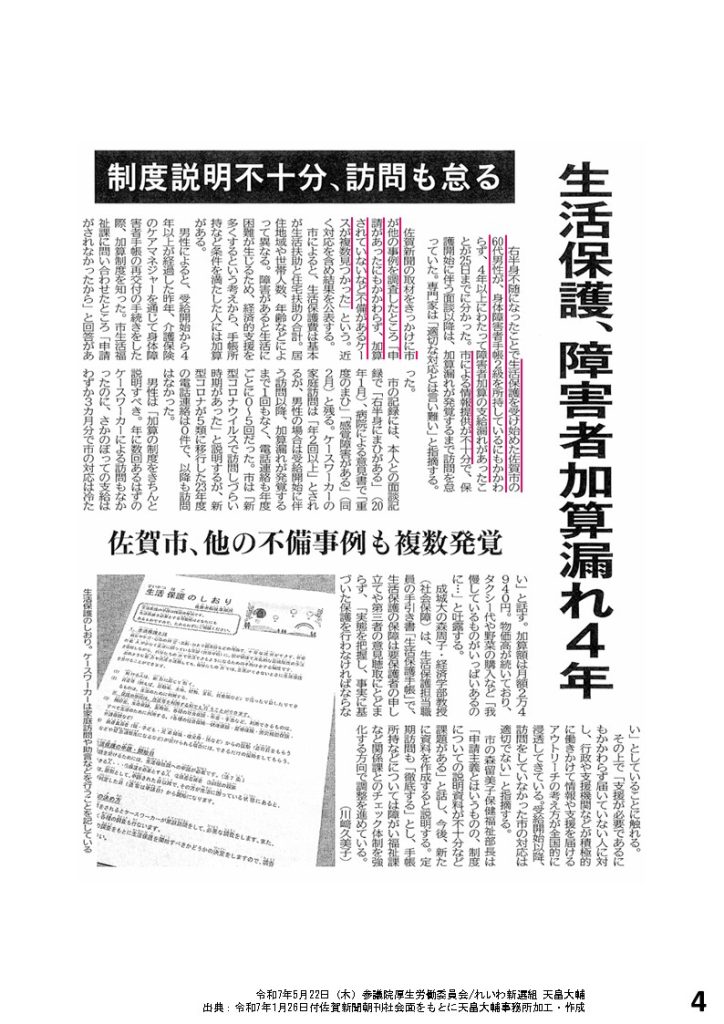

大臣のご地元、佐賀県での事例です。資料4をご覧ください。佐賀新聞の報道により、2025年1月、佐賀市で暮らす障がいのある男性に対し、4年以上障害者加算の漏給があったことが判明しました。その後の報道で、身体障害者手帳を所持していながら、市の情報提供が不十分だったために、漏給がその他に15件あったことも判明しました。

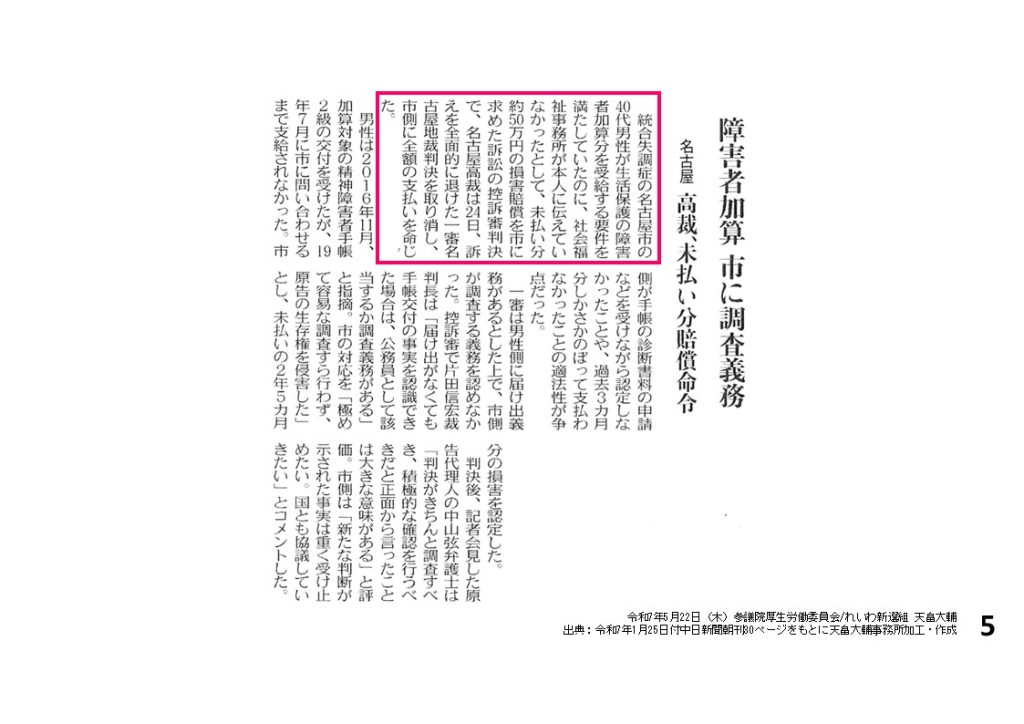

資料の5をご覧ください。今年1月、名古屋高裁は、障害者加算の要件にあてはまる40代男性に対する障害者加算の漏給について、名古屋市側の過失であり、市側には調査義務があるとして、市に未払分の賠償を命令する判決を下し、確定しました。

これ以外にも、昨年1月に堺市で障害者加算を含む支給漏れを公表、昨年9月には館林市でも障害者加算漏れを公表しています。本来支給されるべき加算が漏れていたのは、利用者の権利を侵害し、生活を脅かす深刻な事態です。政府として、障害者加算の漏給の実態把握はどのくらいできているのでしょうか。大臣、お願いします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

厚生労働省では、報道であったり自治体からの報告を通じて障害者加算の算定漏れの事案の状況について把握をしております。算定漏れの要因につきましては、当該自治体において、障害者手帳の取得状況を福祉事務所が把握していなかったことであったり、障害の等級の変更を把握していなかったことなどがあるというふうに承知しています。

〇天畠大輔君

代読します。調査などはされていないということですね。先ほど、新聞報道になったケースを紹介しましたが、この2年でほかにもあります。これらは氷山の一角にすぎないと考えます。国として、障害者加算の支給漏れがないか、緊急で全国調査を行うべきと考えます。大臣の見解をお聞かせください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

今ご指摘いただいたことも含めて、一部の自治体で障害者加算の算定が適切に行われていなかったことを踏まえまして、令和7年3月の社会・援護局関係主管課長会議におきまして、自治体に対して、対象者の需要発見に積極的に確認の努力をすること、また、加算要件に該当すると考えられる方を発見した場合に直ちに確認に必要な手続を行うことについて周知徹底をさせていただいたところでございます。

引き続き、この自治体における障害者加算の適正な算定について、全国会議における周知などを通じて徹底を図ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

周知徹底だけでなく、緊急調査すべきです。代読お願いします。

厚労省が5年ごとに調査しているケースワーカーの充足率は、最新の2020年で93%です。2005年以降100%を切る状態が続いています。1人あたりの担当世帯数は2021年で85.4世帯と、配置標準数である市部の80世帯対1を超えています。負担が重い状態は続いています。ケースワーカーの数自体は増えているとのことですが、根本的な改善には遠いと感じます。

佐賀市で保護開始以降4年以上漏給を放置していた背景にも、保護利用者の現状把握ができないほどのケースワーカー不足があったのではないかと推測します。また、関係者によると、佐賀市の場合、利用者への訪問実績などをまとめた資料は紙ベースでの管理となっており、ケースワーカーが訪問できているか、データでの一覧や管理ができていないとのことです。厚労省によると、これは佐賀市に限ったことではなく、タブレットなど機器でケース記録を管理しているのはごく一部の自治体にとどまります。こういったデジタル化の遅れが支給漏れを助長しているのかもしれません。

しかし、調査をしなければ、ケースワーカーの不足がどの程度だったのか、それが現場にどんな具体的な負担を与えたのか、それとも別の要因が大きかったのか、わかりません。大臣、やはり緊急での全国調査を行うべきではないでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

重ねてで恐縮ですが、本年3月の全国会議で障害者加算の適正な算定について周知を図ったところでございます。引き続き自治体における障害者加算の算定漏れの状況把握に努めるとともに、改めて、自治体に対して、生活保護受給者の障害者手帳の取得状況の把握など、再発防止策を周知して障害者加算の算定漏れがないか点検を促すなど、適正な算定を徹底してまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。佐賀市で配付された「生活保護のしおり」を関係者よりいただき、私も拝見しましたが「障害者加算」の説明はありませんでした。周知方法は自治体によってばらつきがあることがわかります。現在、生活保護自体も加算も申請主義の扱いですが、生活保護を受ける方には加算に関する知識がないことも十分考えられます。

全国公的扶助研究会会長で花園大学の吉永純(よしなが・あつし)教授は、昨年3月刊行の著者の中で以下のように述べています。

「加算は最低生活に追加される余分なものではなく加算対象者の特別需要に応じたものであって、それによって加算のない保護利用者と同じ水準の最低生活が保障されるものである、加算がない状態は最低生活を割り込んだ状態であるゆえ、権利侵害状態と言ってもよい」こう述べています。

加算の適切な周知がされていないことは権利侵害であるとの認識のもと、積極的な周知を関係課長会議などで促すべきではないでしょうか。大臣、お願いします。

〇国務大臣(福岡資麿君)

今ご指摘いただいたとおりでございまして、生活保護法に定める最低限度の生活の保障の観点から、要保護者に対して、加算を含め生活保護制度の内容を周知することは極めて重要だと考えています。

生活保護の現場におきまして、この加算を含め生活保護制度の内容に係る丁寧な説明がなされるよう、全国会議などの機会を捉えて周知を図ってまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

被保護者に適切な周知がなされないこと自体、権利侵害ですよね。大臣、改めて明確にお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

適切な対応がなされるということは大切な観点だというふうに認識をしております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

被保護者に適切な周知がされないことは権利侵害だと申し上げ、次に行きます。代読お願いします。

生活保護には、ほかの法律・施策による援助を受けることができる場合には生活保護より優先する「他法・他施策優先」の原則があります。しかし、佐賀市の事例では、関係者によると、障害者加算の漏給が判明した16人全員が障害年金未受給だったと聞いています。

もちろん、生活保護の障害者加算と年金は別制度であり、対象外だった可能性もゼロではありませんが、少なくともそのうち1人は右半身不随で身体障害者手帳2級を取得していたので、自治体が適切に情報提供していれば受給できていた可能性はあります。

また、障害年金は、生活保護上収入認定されるため、年金を受給したとしてもトータルの収入が増えるわけではありません。しかし、自治体単独の障害者手当は収入認定除外となります。これが受給できれば、トータルの収入が増え、生活の安定・経済的自立につながる可能性もありました。

本来、面接相談は、相談者が生活困窮に至った経緯を聞き取る中で生活保護以外にも使える制度について検討し、相談者に情報提供、助言する役割があります。

「他法・他施策優先」だからといって生活保護申請を受け付けない対応はもちろん慎むべきですが、今回のように本来受給できるはずの年金を見逃す体制について、政府の見解はいかがですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

生活保護の方への面接相談にあたっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法・他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。

このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり、要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法・他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。

〇天畠大輔君

健康で文化的な最低限度の生活保障という大切な目的に基づき進めてください。質疑を終わります。

〈配布資料〉