第51回国際福祉機器展(H.C.R.2024)視察報告(2024年10月2日~3日)

2024年10月2日~4日にかけて東京ビックサイトで開催された国際福祉機器展を視察しました。国内外の福祉機器が一堂に集まるアジア最大規模の国際展示会です。

まずはエレベーターよりも簡単かつコストをかけずに設置でき、大型の車椅子も想定した耐荷重(300kg)の車椅子段差解消機「チェーンウェイターZ1 plus」を試乗しました。

介助者と一緒に乗降できるスペースがあり、音や振動も少なく、乗り心地はエレベーターと遜色ありませんでした。また、私は筋緊張で足がよく突っ張るのですが、自動扉のはみ出し検知機能もあり、安全面も配慮されています。

何よりも組み立て設置が最短1日と簡単なため、エレベーターをつけにくい駅や学校などの公共施設、災害時の避難所などに設置が広がれば、障がい者のあらゆる権利保障につながります。それには建築法などの法令上のハードルもあるようですが、バリアフリーの観点から制度改正の検討も必要です。

次に、重度障がい者向けの意思伝達装置を視察しました。展示会では、視線(眼球の動き)で文字を選んだり、端末を操作したりできる「マイトビI-16」を試しました。私は緊張すると目をぎゅっと閉めてしまうため、なかなか操作ができません(カメラを向けられたときも意識すればするほど目を閉じてしまい、撮影にとても時間がかかります…!)。

そこで私の代わりに介助者や秘書に視線入力を試してもらいました。メガネなどの機器を取り付ける必要がなく、目の動きだけで操作ができるのは良い点です。ただ、フォーカスしたい場所に正確に視線を合わせるのは意外に難しく、使いこなすには一定の練習が必要だと感じたそうです。

現行の国の制度では、視線入力に特化した機器は眼球以外の運動機能が完全に失われて初めて、公費で支給可能になります。しかし、それでは遅いのです。たとえばALSなど進行性の難病であれば、運動機能が徐々に失われていくので、いずれ視線入力へ移行します。早めに機器を導入して操作に慣れておかなければ、コミュニケーションがうまくとれず、本末転倒なのです。

また、コミュニケーションが取れなくなっていくことは、人工呼吸器をつけるか否かの判断に強く影響します。意思伝達装置を開発・販売するスタッフの方も「早めにこうした機器が使えるようになれば、人工呼吸器をつけて生きていくモチベーションになる」と言います。

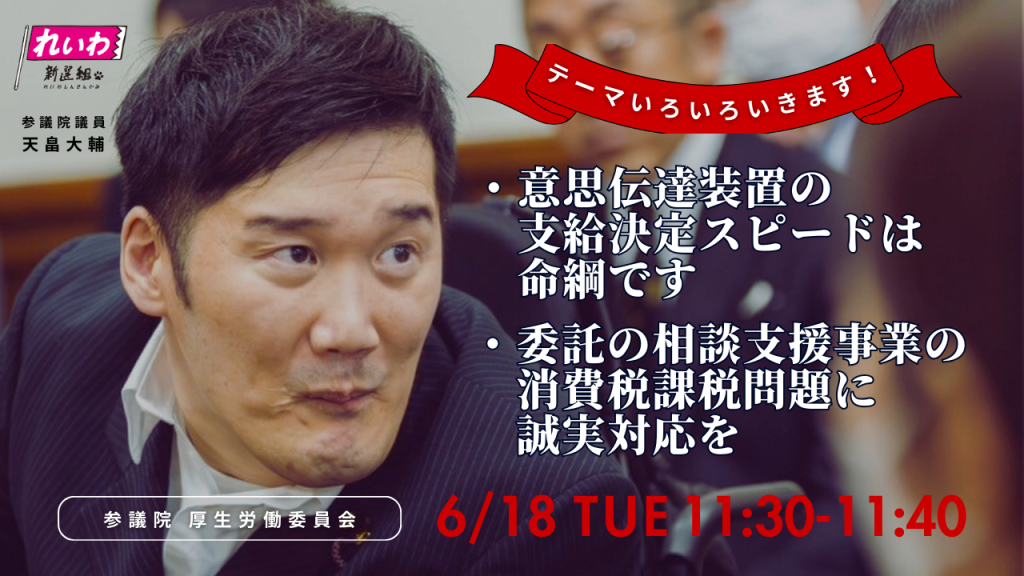

私も自分自身の経験から、コミュニケーションの断絶は死を意味するほど重いものだと実感しています。国は、進行性の難病の方に意思伝達装置を速やかに支給するよう自治体に周知していますが、未だ浸透しておらず、迅速な支給決定の仕組みは確立されていません。どんなに重い障がいがあっても、生きたいと思える選択肢が増えるよう、意思伝達装置の支給制度の改善に引き続き取り組んでいきます。

※昨年の通常国会では、ALSなどの進行性難病患者における意思伝達装置の支給決定について質疑で取り上げました。