2025年11月20日 厚生労働委員会質疑「繰り返される障害年金の不支給問題 まだ終わってませんよね?」

○天畠大輔君

代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。

昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私含め、様々な議員・関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことはご承知のとおりですが、この流れは平成26年ととても似ていると感じています。当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の不支給割合に、最大で6倍もの都道府県差があるという報道をうけ、厚労省が調査、事実と認めたのち検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約10年を経て、また不支給急増問題が起こってしまいました。

前国会の厚生労働委員会で、私は福岡前大臣に「障害年金は、障がいのある方にとって生きるための所得保障であり、これを失えば命にも関わる」と問いただしました。前大臣は「ご指摘のとおりだ」とはっきり答えました。しかし、政府は本当にその重みを理解しているのか、強い疑問を抱きます。所信挨拶でも上野大臣は障害年金の改革について一言も触れませんでした。

私のもとには、障害年金を不支給となった方々の苦しみの声、そして極めて不合理な理由で不支給とされたと見ざるを得ない認定調書の内容が届いています。上野大臣は、所信において「思いをこめて取り組む」とおっしゃいました。抽象的な答弁ではなく、事の重大さを真摯に受け止めたうえで、思いのこもった答弁をお願いしたいと強く申し上げます。

それでは伺います。障害年金をめぐる問題は、なぜこれほどまでに繰り返されるのか。本日は、その原因と、政府が真に向き合うべき対応についてただします。まずは約10年前につくられた「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の目的を、簡潔にお答えください。

○政府参考人(三好圭君)

障害年金の認定につきましては障害認定基準に基づいて行われるものでございますけれども、精神障害は検査数値などの客観的な指標がなく、日常生活の状況等を総合評価により認定することになりますので、先ほど委員からもご指摘ありましたように、過去に地域差が認定において生じたというような事態もございました。

こうしたことを踏まえまして、平成28年にご指摘いただきました精神障害のガイドラインを作成いたしまして、障害等級の目安、あるいは総合評価の際に考慮すべき要素の例、こういったものを示して適正な運用が図られるようにしたものでございます。

○天畠大輔君

代読します。ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。

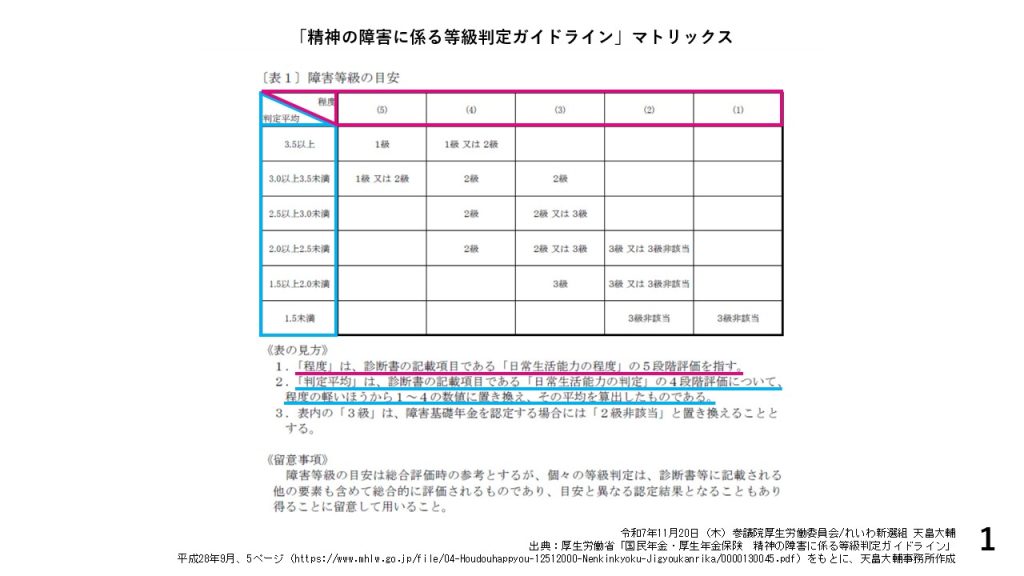

資料1をご覧ください。当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定平均」との組み合わせですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を2級とすべきかという議論は全くなされませんでした。

また、ガイドラインは3年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。実は地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには「統計数値を操作することによって、恣意的に認定が厳しくなるように作成されたのではないか」という批判があったにもかかわらず、今日まで厚労省は具体的な策を講じていません。

今回の不支給問題は、このガイドラインの下で起こりました。そこで、実際の認定でガイドラインがどのように使われているのか、年金申請を支援する社会保険労務士から紹介された事例を、ご本人が開示請求した資料とともに確認していきます。

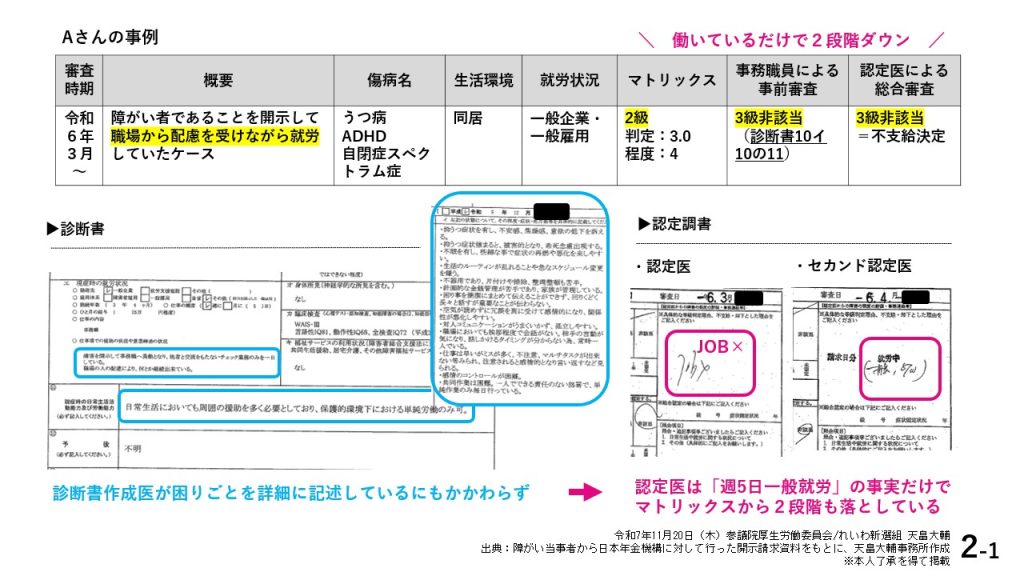

資料2-1をご覧ください。うつ病・ADHD・自閉症スペクトラム症をもちながら、障がいを開示し、職場から十分な配慮を受けながら働いていた男性、Aさんのケースです。Aさんは、障害者雇用扱いとはなっていないものの、職場は彼の状況をよく理解してくれ、他者と交流を持たない単独のチェック業務を担当しています。就労面では、障害者就業・生活支援センターに、相談や職場訪問などの支援をうけています。まず、この支援を受けている時点で、労働に制限がある状況です。

Aさんの障害年金はどのように認定されたのでしょうか。等級の目安を示すマトリックスは2級相当。にもかかわらず、事務職員による事前審査は2段階も落とし、3級非該当。認定医による総合判定でも追随し不支給でした。理由は「JOB×」。セカンド認定医も「就労中」としか示しませんでした。

不支給決定通知にはこうあります。「週に5日、障害を開示した一般雇用で片道15分かけて自家用車で通勤し、一人で行う決まった事務作業に従事しているから3級ではない」しかし、Aさんが住んでいるのは、公共交通機関がほとんど機能していないへき地です。通勤手段が自家用車しかないのに「車で通勤していること」も理由に不支給にするのは乱暴です。診断書の記載に注目すると、主治医が困りごとを細かく書いています。働けているからといって、障がいが軽くなったり、生活上の困難さがなくなったわけではないことがよくわかります。

認定の現場では、就労状況をどう見るべきでしょうか。ガイドラインでは指針を示しています。資料2-2をご覧ください。ガイドライン④就労状況、共通項目「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」について、厚労省より、具体例の趣旨をお答えください。

○政府参考人(三好圭君)

今ご提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の、これらの就労に関する事項でございます。この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し2級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

Aさんのケースでは、ガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。

○政府参考人(三好圭君)

すみません。個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

大臣に伺っています。改めて大臣からお答えお願いします。

○国務大臣(上野賢一郎君)

私の方からは個別事例に対するお答えは差し控えたいと考えますが、一般的に、障害年金の等級判定は、診断書等を踏まえ、様々な要素を考慮して行っていると承知をしています。

しかしながら、認定調書には理由を明確に、また丁寧に記載できていなかったものもあったと考えております。このため、6月の調査報告書に基づきまして、8月下旬から理由を丁寧に記載するよう改善を図っているところでありますので、引き続き丁寧な運用に努めさせていただきたいと考えています。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

私は作為的に等級を下げていると思います。代読お願いします。

本来は「働けていてもどのような援助があるかを考慮して、なるべく年金を支給する」という趣旨だったにもかかわらず、実際は働いていただけで障がいが軽くなった、生活上の困難さがなくなったとみなされ、非該当となる事例がほかにも数多くあります。ガイドラインが生かされていません。

この文言は、ガイドライン作成当時の検討会で、特に就労している人の障害認定については、結果の収入や労働時間ではなく、周囲のサポートの有無をはじめプロセスに着眼すべきであることが議論されたことで、明文化されました。しかし、現場で申請のサポートをする社労士によると、知的障害を除いて、現在の認定現場での就労の取り扱いは「障害者雇用で3級」が最低条件、暗黙の了解となってしまっているそうです。特に、障害者雇用での就労支援以上で2級可能性が、現実的には有名無実化されている。なんとしても是正されるべきです。

次に、資料3-1をご覧ください。双極性感情障害をもつ男性Bさんのケースです。同じく精神障害をもつ妻と同居しています。

Bさんは、そう状態のときは元気よく、他者とのコミュニケーションも一見できているようにみえますが、うつ状態となると必ず妻の支援が必要になります。症状が悪化すると通院もできず、通常は問題ない他者との交流も恐怖感にさいなまれ、妻以外の人と会うことも、会話すらもできなくなってしまいます。つまり、Bさんの生活は妻の献身的な支えがあってこそ成り立っているだけです。単身ではベッドで横になっているだけの状態だそうです。

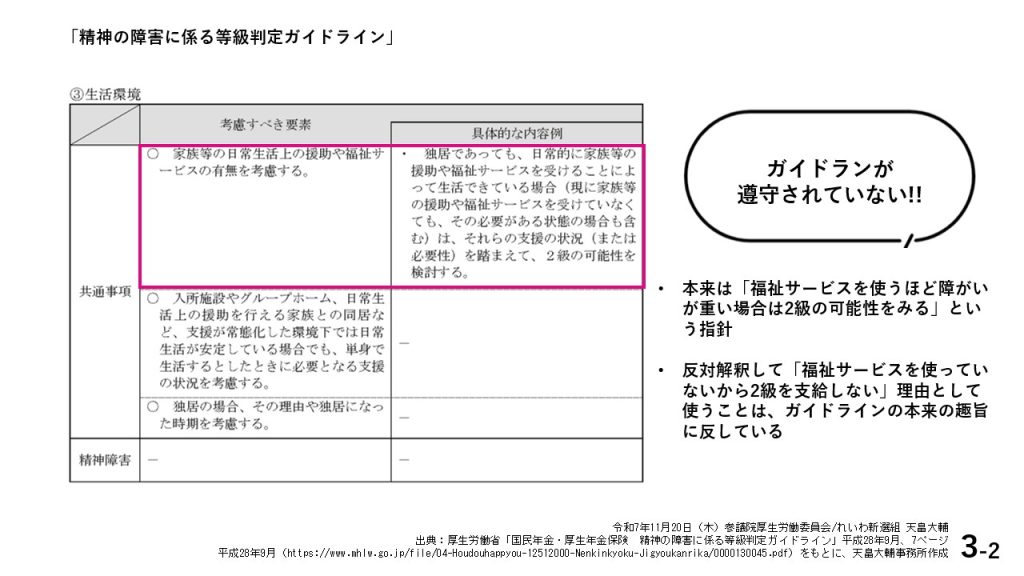

認定医は、福祉サービスがないこと等を理由に、3級に落としました。しかし自治体には、同居生活をしている現状では福祉サービスの対象にならないと門前払いされています。Bさんは「国は2級を受給するためには、離婚して、一人暮らしをして、福祉サービスを利用しろということか」と悲嘆に暮れています。

資料3-2をご覧ください。ガイドラインでは「福祉サービスを使うほど障害が重い場合は2級の可能性をみる」と示しています。反対解釈して「福祉サービスを使ってないから2級を支給しない」理由として使うことは、本来の趣旨に反しています。しかもガイドラインには、福祉サービスのほか、家族等の援助も考慮すると明記されています。Bさんは妻の援助を受けているわけですから、福祉サービスの利用がないことを不支給の理由にするのは明らかにおかしい。福祉サービスを利用しないと、認定が各段に厳しくなるのは事実としてありますから、大臣、是正をしてください。

最後の事例を紹介します。資料4をご覧ください。双極性感情障害をもつ女性、Cさんのケースです。彼女は障害認定日には一般企業・一般雇用で働いていましたが、現在の状態がよくなく請求日には無職でした。

このCさんの事後重症請求の結果は、マトリックス2級相当にもかかわらず、事前審査でカルテ開示の後3級に落とされました。さらにセカンド認定医は、主治医にカルテ提出を指示した挙句「異性との交際可能である」ことを3級の理由に挙げました。ガイドラインには「交際」についてどこにも触れていません。「交際しているから3級」という認定には怒りを覚えます。

そこで大臣にお伺いします。障害年金の認定調書に「異性との交際が可能であること」を不支給の理由として記載することは、果たして適切でしょうか。適切か不適切か、理由とともにお答えください。

○国務大臣(上野賢一郎君)

障害認定につきましては、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ、総合的に評価が行われるものであり、1つの要素あるいはエピソードによって判断されるものではないと承知をしています。そのうえで、個別の事案につきましては、大変恐縮ではございますが、お答えは差し控えますが、そのうえで、一般論として認定調書に他人との意思伝達及び対人関係に関するエピソードが記載される場合もあると承知をしておりますが、その際には当然ながらプライバシーや人権に十分配慮をした記載になる、記載にすべきだと考えています。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

意図的に、不支給理由を探していますよね。代読お願いします。

実は、配布資料には示せなかったのですが、保険者つまり厚労省の意見書と、機構の認定医が取り寄せたカルテも見せてもらいました。厚労省による意見書にはなんと不支給理由として、カルテの中に「彼氏からプレゼントをもらったので落ち着いたかもしれない」とあるため労働に制約があっても「日常生活に著しい制限があるとは認め難い」とはっきり書かれていました。

しかし、時系列に整理されたカルテの情報を見てみると、「彼氏からのプレゼントで落ち着いた」と記載のあったほんの数日前には「感情コントロールできず、泣きながら両親に死にたい、生まれてこなければよかった」とあります。また、その数カ月後には「あまりよくない。定期的におちこむ。だるくてきつくておちこみがある。家にいることが多い」「調子が悪い。男性から連絡がなく、悲しい」などと記載があり、状態は極めて不安定で、症状が改善されている傾向はみられません。

そこで通告なしですが、大臣に伺います。総合的に評価と言いましたが、意見書を見ても、交際が主要な理由となっていることは明らかです。さらにこれは対人関係の評価とは全く異なり、交際という私的な領域への価値判断を、等級の引き下げに結びつける危険な運用です。これでも適切な認定と言えますか。大臣思いをこめて答弁をお願いします。

○政府参考人(三好圭君)

今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

大臣に改めて伺います。一般論として、これでも適切な運用といえますか。大臣、思いを込めてお願いします。

○国務大臣(上野賢一郎君)

一般論であくまで申し上げたいというふうに思います。1つの要素だけではなくて総合的に評価が行われるのは当然でありますので、そうしたことが行われていないということであれば、それはおかしなことだと考えています。また、プライバシーの侵害が疑われるような表現が記載されていることについても問題があると考えています。

○天畠大輔君

代読します。改めて、元気なところだけを切り取って「異性との交際が可能だから3級」と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が「交際=障害が軽くなった」と独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないか、と勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。

障害年金では、本日紹介した事例のような、不合理な認定が数多く存在します。資料5をご覧の通り、障害年金法研究会の社労士が、令和2~4年度の取消裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来は2級該当理由として使われるべきものなのに、逆に支給しない理由として使われていることが堂々と示されています。これらはガイドラインが遵守されていなかったという証拠です。

不支給となった当事者は泣き寝入りするか、時間とお金をかけて審査請求・再審査請求・さらには裁判を行うしか、本来もらえるべき障害年金を取りもどす術がありませんでした。それでも救済されるのはごくわずか。今回の不支給問題は、その氷山の一角が明るみに出たというものです。

さて現在、厚労省は障害年金に係る総点検を行い、機構の判定に一部で問題があったことを認め、改善策を公表していますが、私は根本的な解決方法ではないと考えます。なぜならば、事前審査が与えた影響や、不支給が支給に転換された件の分析が不十分であること、また基本的に医学モデル中心の認定の仕組みは変わっていないからです。そのため、当事者・専門家の間では、また同様に不支給問題が繰り返されるのではないかと不安の声が高まっています。障害年金の本来の目的に立ちもどり、もっと踏み込んだ対策を講じるべきです。

より具体的な対策について伺います。今回の総点検では10月末時点で217件もの事案が不支給から支給に転じたことが報告されています。なぜ原処分を変更したのかについて、厚労省は、資料6で理由に触れています。「ガイドラインの「総合評価の際に考慮すべき要素」等も踏まえ、上位等級と捉えられる要素をより重視することが適当と判断したものについては、当初の処分を取り消し、新たに支給決定することとした」これはつまり、ガイドラインに基づく認定がなされていなかったということではないでしょうか。大臣いかがですか。

○国務大臣(上野賢一郎君)

精神障害の認定につきましては、検査数値等の客観的な指標がない中で、日常生活状況等を総合評価により認定しているところであります。今般、点検を踏まえて当初の認定による原処分を取り消した事案も、いずれも判断の分かれる困難な事例でありますが、当初の認定の際には様々な要素を総合的に評価して判定したものであったわけでありますが、当初の認定におきましても認定基準やガイドラインに逸脱をして認定した事実は確認をされていないところだと認識をしています。複数の認定医による慎重な点検の結果、原処分の中には適切ではなかったものもあったと考えておりますので、ガイドラインを十分に踏まえ、判断することの重要性を改めて認識したところであります。

○天畠大輔君

代読します。原処分の中には適切でないものもあったと認めました。では、今後すべきことを明確にしていきたいと思います。

今回の障害年金の不支給問題について、総点検終了後にきちんと厚労省が分析を行い、調査報告書を出すべきではないでしょうか。大臣いかがですか。

○国務大臣(上野賢一郎君)

この不支給事案につきましては、6月に公表いたしました調査報告書において、抽出データやヒアリング調査により一定の分析や事実関係、対応策の整理を行っているほか、9月の年金事業管理部会においても、どのような考え方で原処分を取り消すのかについて、ご報告をしたところであります。あわせて、不支給事案の点検状況については日本年金機構のホームページで毎月進捗を公表しており、今後も迅速に点検を進める中でその状況をしっかりとお示しをしていきたいと考えています。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

毎月の報告で終わらせず、きちんと取りまとめしますよね。大臣お答えください。

○国務大臣(上野賢一郎君)

現在、不支給決定の事案の点検を迅速に行い、必要なものについては支給決定を行うことを優先して事務を実施をしているところでございます。したがいまして、どのような取りまとめ等を今後行うかにつきましては、ご指摘も踏まえて十分検討をしていきたいと考えています。

○天畠大輔君

代読します。質問を続けます。厚労省は、今回の総点検の結果を踏まえて、ガイドラインにもとづく認定をきちんと行うよう、年金機構に改めて通知を出すとともに、不支給から支給に転換された事案の理由を分析したうえで、年金機構と連携して認定事例集を新たに作成し、周知徹底を図るべきではないでしょうか。大臣の見解をお答えください。

○国務大臣(上野賢一郎君)

6月の調査報告書におきましても、認定事例の作成や考慮要素の徹底について記載をした上で、報告書を踏まえて適正に対応するよう日本年金機構に対して通知、指示をするとともに、7月には具体的な認定事例を作成し、日本年金機構の職員あるいは認定医に周知を図ってまいりました。そのうえで、不支給事案の点検については、9月の年金事業管理部会において取消しの考え方を示したところでありますが、さらにこの点検を進める中で、より適正な認定が行われますように、これまで得られました知見等も活用しつつ、ご指摘の方法も含め適切に対応していきたいと考えております。

○委員長(小川克巳君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

○天畠大輔君

何が適切でなかったのかがわかるような、認定事例集をつくるべきではないですか。その点について、大臣、もう少し明確にお答えください。

○国務大臣(上野賢一郎君)

どのようなケースが適切でなかったか、それを十分周知をしていくことは大変重要だと考えておりますので、事例集という形になるのかどうか、これから検討していきたいと思いますが、そうした事例を広く周知できるようには検討させていただきたいと考えています。

○委員長(小川克巳君)

時間が参っておりますので、まとめてください。

○天畠大輔君

今回の質疑を受けて、政府は真摯に受け止め、小出しの改善策では終わらずに、根本的な問題解決への道筋を更に明確にしていただきたいと思います。今後も追及します。質疑を終わります。

〈配布資料〉