2025年6月17日 厚生労働委員会質疑「障害年金制度改革 今すぐにできること/「制度の狭間」をつなぐ本気の取り組みとは」

〇天畠大輔君

代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。

福岡大臣は石破総理の意を酌むべきだと思います。6月12日の当委員会で、私は、石破総理に障害年金に対する考えを伺いました。中でも、社会モデルを適用した障害年金制度のあるドイツやスウェーデンを紹介した際、総理は「諸外国の動向も踏まえて議論を行うべき」とおっしゃいました。つまり、総理も、諸外国では生活機能や社会参加、環境因子という生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあるのに、日本はいまだ医学モデル中心のままなのは問題だと認識しているということです。

また、最後に、貧困に苦しむ障がい者に向けて、障害年金の公平公正な審査を取り戻すメッセージをお願いしたところ「障がい者の経済状況についても精緻な分析をしたい」とご答弁されました。

そこで、通告なしですが、大臣に伺います。障害年金の透明性・公平性の確保はもちろんのこと、38年前の障害基礎年金制度の創設以来、実質的に金額の水準が変わっていないことも問題です。まずは、総理の意を酌み、早急に障がい者の経済状況について精緻な分析を行っていただけますか。大臣からお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

社会保障審議会年金部会においては、障害年金に関する広範な事項について議論されておりますが、いずれの事項も、障害年金の目的であったり、認定基準の在り方、他の障害者施策との関係整理などについて更なる議論が必要とされたところでございます。

ですから、まずどういった論点を整理していくか、議論の進め方、そういったことについてまずは議論、検討を進めてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

総理の答弁の議事録を確認してください。分析の検討も進めてください。代読お願いします。

それでは、障害年金の問題について引き続き質問します。障害年金の一連の問題について、厚労省は、調査報告書を提出し、失った信頼を回復するために全力を挙げて運用改善を行うことを約束しました。

一方、報道では、障害年金不支給急増問題の背景に、年金機構の組織風土を指摘しています。機構幹部が「実務を担当する部署はどこか『自分たちに決める権限がある』と思っている」ことを問題視しているのです。

また、4月下旬の報道以降、精神・発達・知的障がい者それぞれの全国組織など、少なくとも9団体が声明を発表しました。中でも、精神障がい者家族の全国団体である全国精神保健福祉会連合会は、厚労大臣に緊急要望書を提出し「申請者に丁寧かつ公正な対応を行う組織文化を確立すること」を求めています。今まさに年金機構の組織風土を改善する必要が生じていると考えます。大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

日本年金機構の業務執行に当たりましては、厚生労働大臣が機構に対して示しています中期目標において、「日本年金機構の全役職員は、自らが担っている業務の重要性を銘記し、一人ひとりが使命感と誇りを持って職務に精励することを強く望む」としておりまして、これまでも機構に対しまして適正な業務を行うよう指導してまいったところでございます。

今般の調査におけますヒアリングでは、診断書等に疑義があった場合には、多くは医師等へ照会するなどしておりまして、認定基準に定めるプロセスを逸脱している事実は確認できなかったところでございます。他方で、審査書類に判断理由が明確に記載されていないなど客観性に欠けているものが見受けられ、また、認定医の参考情報として職員が記載している等級案につきましては、必要性は高くないと判断されたところでございます。

こうした結果を踏まえまして、認定プロセスにおいて、審査書類に判断の理由などを丁寧に記載するとともに、申請者に対する決定理由通知書においてもより分かりやすい記載とすることを徹底する、職員が精神障がいの等級案を付すことを廃止する、今後のすべての不支給事案について複数の認定医による審査をするといった対応を行うこととしております。

日本年金機構に対しまして、ご指摘いただいたような客観的かつ公正な認定が行われるよう、引き続きしっかりと指導をしてまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

指導の結果について、後日しっかり報告をしてください。障害年金の更新についても伺います。

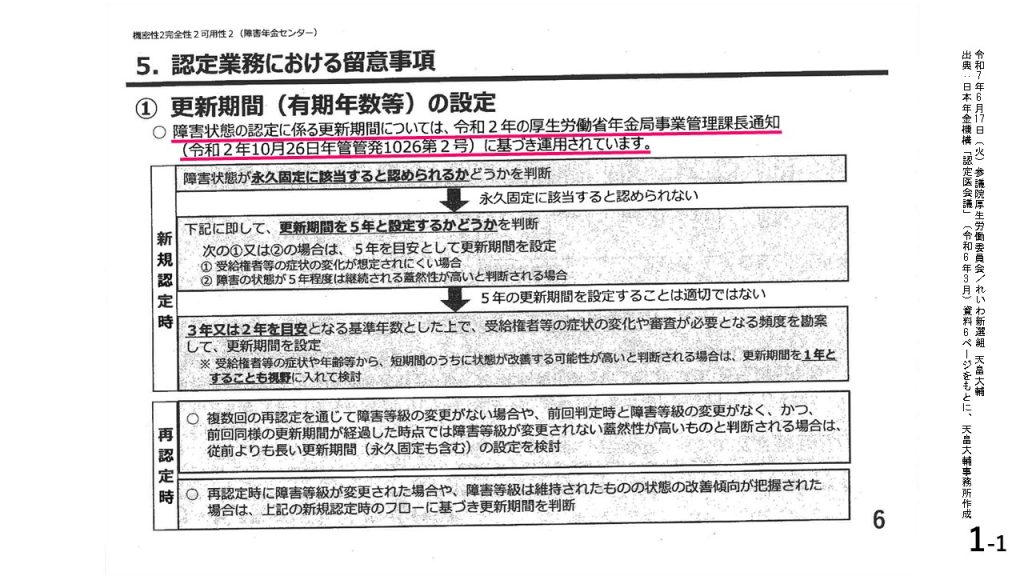

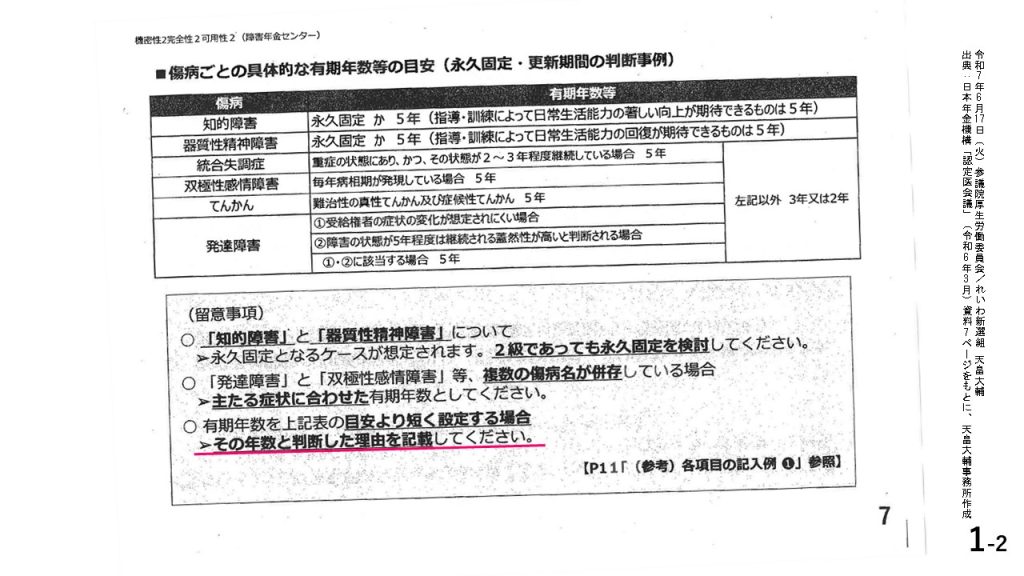

資料1をご覧ください。令和2年厚生労働省年金局事業管理課長通知では、傷病ごとに有期年数の目安が設定されています。しかし、実際は、傷病名にかかわらず、認定医が審査時に受給者の障害状態に応じて個別に更新期間の判定を行っています。

脳卒中で脳にダメージを負った高次脳機能障がい当事者から私に相談が来ています。精神保健福祉手帳を取得し障害年金の受給が決まったが、更新頻度は2年に1回とされてしまった、障がいにより就労が難しく、更新時の診断書費用でさえ支払うのが困難。有期期間はどのように決められているのか分からず、不公平感を感じているそうです。

更新には2つの考え方があります。症状が変動する可能性がなく生涯にわたり障害年金を受給できる「永久認定」と、治療等により症状が変動する可能性がある「有期認定」です。しかし、認定医がどのように永久認定か有期認定かを決めているのか、さらに、更新期間がある場合どのように年数を設定しているか、不透明なのが問題だと考えます。

申請者に障害年金の有期期間を通知する際、支給決定通知等にその理由も記載されていません。不服がある場合、異議申立てによって更新頻度が変更された事例もないそうです。有期期間の決定理由と通知の仕方が丁寧さに欠けているのが問題です。

そこで、年金機構に伺います。透明性確保のために、認定調書に記載されている有期期間の決定理由も決定通知書に記載すべきではありませんか。

〇参考人(大竹和彦君)

お答えを申し上げます。障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障がいや疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。

ただいま議員ご指摘のすべての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間40万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をしてまいりたいと考えております。以上です。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

検討はしてくれると理解しました。丁寧な対応を重ねて求めます。代読お願いします。

次に行きます。資料2をご覧ください。障害年金の認定において認定医が記入する認定調書には、有期年数を目安より短く設定する場合、その年数を判断した理由を記入する箇所があります。日本年金機構が令和6年3月に開いた認定医会議で示された資料では、22歳うつ病患者の認定調書が参考として挙げられ「有期期間を目安よりも短くする」理由として「復職のためリワークプログラムに取り組んでおり有期1年とすると例示されています。これは、年金機構や認定医の認識が時代錯誤であることの表れではないでしょうか。

そこで、年金機構にお伺いします。認定事例の共有や審査基準に対する意識の統一を図る認定医会議の資料として、就労への意欲や取組をもって有期期間を短くした理由を例として示すことは「就労すると障がいが軽くなる」という誤った認識を認定医に植え付け、誘導する危険があります。誤解を生む表現であるため不適切だと考えますが、年金機構理事長、いかがでしょうか。

〇参考人(大竹和彦君)

お答えを申し上げます。障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として1年から5年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。

この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が5年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は5年を目安として更新期間を設定することとされております。

障害の状態が永続的に障害等級に該当すると認められない場合及び5年の設定に該当しない場合は、3年又は2年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案をしまして更新期間を設定することとされております。受給権者等の症状や年齢等から短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行うことと付されております。

議員ご指摘の資料の記載箇所につきましては、更新期間を短期とした場合の理由を記載するよう障害認定医に周知を行ったものであり、就労の事実のみをもって更新期間の設定を行うことを指示したものではないものですけれども、更新期間を短期とする場合の例示としてどのようなケースを挙げるかについては、今後、障害認定医の意見も伺いながら検討を行ってまいりたいと考えております。

いずれにしても、更新期間については受給権者等の個別の症状に応じ設定をしており、就労の事実のみをもって1年と設定しているものではございません。以上でございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

修正を検討すると理解しました。理事長、よろしくお願いします。代読お願いします。

障害年金の認定において申請者に送付される不支給決定通知には、かねてより「現在の状態は障害状態に該当しません」「認定日も障害状態に該当しません」程度しか記載されず、状況を説明しているだけの記述は理由とは言えないため、極めて不親切だと批判されてきました。

そこで、令和2年4月より「決定の理由」が同封されることとなりましたが、現在の運用をもってしても、障害年金に詳しい社会保険労務士によると、認定のプロセスの中でなぜその判定になったのかという理由が外部から分かりにくいことを指摘しています。

そこで、判定に至った理由をより丁寧に記載するように年金機構に通知を出すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

今般の調査におきましては、決定理由を通知する文書について、より丁寧な記載に努める必要性が確認されたところです。こうした結果を踏まえまして、決定理由を通知する文書について日本年金機構宛てに発出している通知を改正し、より分かりやすい記載を徹底することとしております。より客観的かつ公平な認定が行われるよう、引き続き日本年金機構をしっかりと指導してまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。本当に透明性を高める改革がなされるのか、大臣、理事長、注視をしています。やはり、早急に障がい当事者や社会モデルの専門家が委員として参画した障害年金に関する新たな会議体の設置が必要と考えております。6月12日の当委員会において総理は、障害認定基準の在り方に社会モデルを更に取り入れることに対して、真剣に検討すると答弁しました。

福岡大臣に確認です。社会モデルの視点をどうしたら基準に反映できるのか、これから真剣に検討しますね。明確にお答えください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

かねてから申し上げておりますように、障害年金については、個人の心身の機能障害に着目する医学モデルか社会における障壁に着目する社会モデルかという二者択一ではなく、主治医が作成する診断書に加えて、本人や家族が記載する申立書を提出していただくことにより、機能障害のみならず日常生活の状況等を詳細に把握した上で障害等級の認定を行っております。

障害年金の認定につきましては、まずは、今般の報告書を踏まえた運用改善を着実に行っていきたいと考えております。その上で、今後のこの障害認定基準の在り方を見直しする際には、ご指摘のこの社会モデルの考え方についても、様々なご意見を伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。速やかな検討への着手を求め、次に行きます。

次に、1型糖尿病に関する課題が放置されている現状について政府に問います。平成29年度の厚生労働科学研究では、成人の1型糖尿病患者308名を対象とした調査を実施し、約4割の方が「経済的にやや苦しい」ないしは「かなり苦しい」と答え、8割以上が「治療費が負担である」と回答しました。また「糖尿病があることで有意義な人生を送れない」と感じている人が8割に上るという深刻な結果も報告されています。

さらに、令和元年度の厚生労働行政推進調査事業報告においても、患者団体が長年要望している医療費助成の必要性が改めて裏付けられたとしています。医療費の経済的負担が患者の人生設計やQOLに深刻な影響を及ぼしていることは明白です。これは、すべて厚労省が公費で実施した研究によって明らかになったものです。にもかかわらず、現行の制度は研究成果を十分に反映しているとは言えません。

1型糖尿病患者の当事者団体からは、30年以上にわたり、高額な医療費に対する助成が求められてきました。また、厚労省自身が行った研究においても、医療費負担の軽減が必要であるとの結論が出されています。公費を投入して得られた研究成果が政策に反映されていない現状を私は問題だと考えます。

厚生労働省は、1型糖尿病患者がどれくらいの医療費負担を抱えているのかその実態を把握していますか。簡潔にお答えください。

〇政府参考人(大坪寛子君)

お答え申し上げます。1型の糖尿病は、多くの場合、生涯にわたるインシュリンの治療が必要でありまして、それに伴い、長期にわたって医療費の負担が続く疾患であると認識をしております。

「国立健康危機管理研究機構 糖尿病情報センター」のホームページによりますと、合併症のないケースとしてインシュリンを継続的に使用される患者様の3割負担の自己負担額について、ペン型の注射器などの注入器を用いた場合には12,000円程度、インシュリンポンプなど医療機器を用いた場合は30,000円程度であるというふうに承知をしております。

〇天畠大輔君

代読します。実態把握はされているわけですね。

こちらで更に補足しますと、日本IDDMネットワークの試算では、小児期発症の1型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は1,000万円以上、当事者団体の試算では、インスリンポンプを使用している人は2,000万円以上とも言われています。つまり、20歳を超えると小児慢性特定疾病の対象外となる現行制度の下では、若年期から長期にわたり重い経済的負担を抱えることになります。これだけ明確な実態が示されているにもかかわらず制度が動いていない現状は、あまりに責任を放棄しているのではないでしょうか。

ここまで1型糖尿病に対する支援の確立に向けた議論が遅々として進んでいない状況を大臣はどう考えているのでしょうか。大臣には速やかに検討に着手いただきたい。1型糖尿病患者は、これまで指摘してきましたように、成人になると、障害年金等の所得保障、指定難病等の医療費助成、就労支援等の障害福祉サービス、障害者雇用率など、いずれの制度からも対象外、あるいは対象となりにくく、いわゆる「制度の狭間」に取り残されています。現行制度では不十分です。

こうした横断的な制度の狭間の問題を解決するには、部局ごとの対応では限界があります。厚労省として、医療・年金・障害福祉・雇用を担当する関係部局が分野横断的に協議する場を設けるべきではありませんか。大臣の見解をお聞かせください。

〇国務大臣(福岡資麿君)

1型糖尿病は多くの場合、生涯にわたってインスリン投与による治療が必要であり、患者の皆様は様々なお困りごとを抱えておられる状況と承知をしております。

医療費助成等につきましては各種制度の趣旨に基づきそれぞれ対応しているところでございまして、医療費の自己負担につきましては医療保険の高額療養費制度により軽減を図っており、所得保障の観点では、一定の保険料納付要件等を満たし、障害の状態が確認された場合には障害年金が支給され、また、就労支援の観点では、ハローワークにおける糖尿病患者を含めた長期の療養が必要な方々に対する関係機関と連携した就職支援等により支援を行っているところでございます。

この患者の皆様が置かれている状況について、声を聞きながら、実態を踏まえつつ、患者さんの支援に関する施策を所管する関係部局の間で必要な情報の共有であったり連携を進めてまいりたいと思います。

〇天畠大輔君

代読します。まとめます。現行制度では十分ではないと何度も言っています。でも、連携はすると確認できました。大坪局長、大臣がそう言っていますから、まずは省内に協議の場を是非つくってください。質問を終わります。

〈配布資料〉