報告①障がい当事者議員の歩み「5.23院内集会 介助をつけての社会参加の実現に向けて -告示523号の撤廃を!-」(2025年5月23日)

5月23日、参議院議員舩後靖彦事務所・木村英子事務所・天畠大輔事務所の主催で、「5.23院内集会 介助をつけての社会参加の実現に向けて -告示523号の撤廃を!-」を開催しました。3回にわけて、報告記事を掲載します。

一般参加は会場200人強、Zoom約80人。議員参加は、会場へのご本人参加が18人(木村、舩後、天畠議員含む)、秘書代理参加が15人、メッセージ送付が9人でした。厚労省、文科省、こども家庭庁からは約10名の職員が参加いただきました。

<会場ご本人参加(順不同、敬称略)>

五十嵐えり衆議院議員(立憲)、池田 真紀衆議院議員(立憲)、大河原雅子衆議院議員(立憲)、倉林明子参議院議員(共産)、たがや亮衆議院議員(れいわ)、野田聖子衆議院議員(自民)、福島みずほ参議院議員(社民)、福田玄衆議院議員(国民)、宮路拓馬衆議院議員(自民)、本村伸子衆議院議員(共産)、八幡愛衆議院議員(れいわ)、横沢高徳参議院議員(立憲)、山本太郎参議院議員(れいわ)、大石あき子衆議院議員(れいわ)、宮口はるこ参議院議員(無所属)

<秘書代理出席(順不同、敬称略)>

安藤たかお衆議院議員(自民)、大島九州男参議院議員(れいわ)、柴田勝之衆議院議員(立憲)、自見はなこ参議院議員(自民)、高井崇志衆議院議員(れいわ)、森屋隆参議院議員(立憲)、山川ひとし衆議院議員(れいわ)、早稲田ゆき衆議院議員(立憲)、寺田静参議院議員(立憲)、石橋道宏参議院議員(立憲)、上村英明衆議院議員(れいわ)、さかぐち直人衆議院議員(れいわ)、田村まみ参議院議員(国民)、芳賀道也参議院議員(無所属)

<メッセージ送付(順不同、敬称略)>

松野明美参議院議員(維新)、浜口誠参議院議員(国民)、今井絵理子参議院議員(自民)、石井準一参議院議員(自民)、柘植芳文参議院議員(自民)、芳賀道也参議院議員(無所属)、くしぶち万里衆議院議員(れいわ)、小川淳也衆議院議員(立憲)、西川将人衆議院議員(立憲)

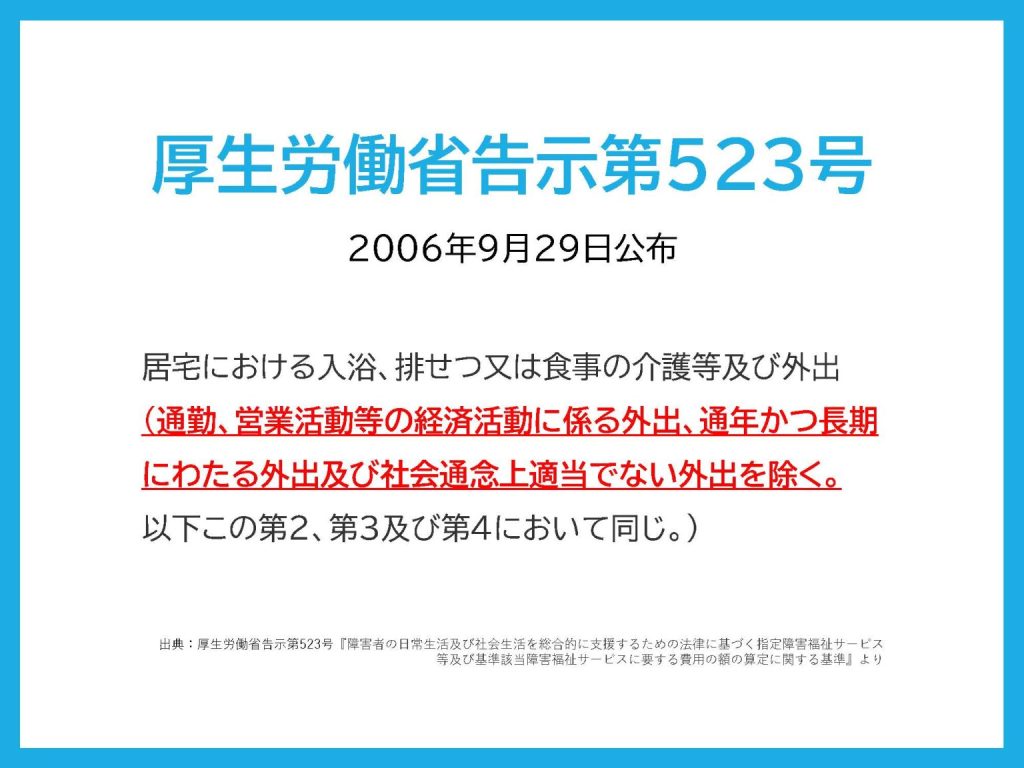

告示523号とは?

地域で暮らす介助が必要な障害者は、障害者総合支援法による重度訪問介護・同行援護・行動援護などの制度を利⽤して⽣活しています。しかし、障害者総合支援法にかかる厚生労働省告⽰523号にある⽂⾔によって、就労・就学・政治活動などといった外出に利用できないという制限をつけられています。障害者総合支援法に位置付けられている自治体による地域生活支援事業の中の移動支援にも、自治体によっては同様の制限があります。

一方、厚生労働省は、重度訪問介護等を利用する障害者向けに「重度障害者等就労支援特別事業」(2020年)、「重度障害者大学等修学支援事業」(2018年)を創設し、自治体事業として就労・修学に介助を利用できる仕組みをつくりました。しかし、就労支援特別事業は障害者雇用促進法の補助金と障害福祉サービスを組み合わせてお金の出どころが異なるため、制度が煩雑で利用できる自治体は2024年7月現在、61自治体の226名の利用者しかおらず広がっていません。また、修学支援制度も大学と自治体がOKしないと使えないため、2023年度で40自治体と非常に少なく、また報酬も重度訪問介護等の報酬よりかなり安くなるという問題があります。

障がい当事者議員のこれまでの取り組み

集会の冒頭では、2019年に憲政史上初めて、重度障がいのある当事者として参議院議員になった舩後議員と木村議員が、これまでを振り返りました。

皆様、こんにちは。れいわ新選組・参議委員議員の舩後靖彦でございます。

私は難病ALSを発症していて、喉に穴をあけて、人工呼吸器をつけているため、声を発することができません。そのため秘書に代読してもらいます。

「介助をつけての社会参加の実現に向けて-告示523号の撤廃を!」の集会に、たくさんの障害当事者、関係者の皆様、そして国会議員、関係省庁の皆様にもご参加いただき、本当にありがとうございます。

木村議員の挨拶・動画にもありましたように、6年前の参議院議員選挙で、重度障害のある私たち2人が当選し、私たちの生命と日常生活を維持するための重度訪問介護サービスが議員活動に使えないという問題が大きく取り上げられました。

3年後には、天畠議員が加わりましたが、私たちが議員としての仕事をする時間の介助費用は、当面の間、参議院が出すこととなっています。

しかし、このままでは介助費用は職場が負担するか、介助を必要とする当事者が自己負担するという状態が続き、多くの重度障害者にとって介助をつけて働きたくても働けない現状は解決されないままです。

私たちは、国会質問や議連での勉強会・集会など、様々な機会を通して、重度訪問介護・同行援護・行動援護、そして自治体の地域生活支援事業の移動支援が就労・修学に使えない問題を訴えてきました。

しかし、残念ながら未だ問題は解決しないままで、忸怩たる思いです。

この間、厚生労働省と文部科学省は、重度訪問介護等を利用する障害者向けに「重度障害者等就労支援特別事業」、「重度障害者大学等修学支援事業」を創設して、自治体事業として就労・修学に介助を利用できる仕組みをつくりました。

しかし、これから発題者からお話があるかと存じますが、就労支援特別事業は、仕事の上での介助は障害者雇用促進法で、見守りも含めた生活上の介助は支援特別事業でと切り分けており、制度が非常に煩雑です。

私たち重度障害者の生活は、介助者の連続する不断のケアなしに成り立ちません。

重度訪問介護制度は、身体介助、移動支援、コミュニケーション支援 、医療的ケア、見守りなど長時間にわたるオールインワンの制度であり、利用制限を撤廃して重訪一本で、就労時間も移動もそれ以外の時間も使えるのが当事者主体の制度と言えます。

本日の集会では、重度訪問介護、同行援護、移動支援の利用者、重度障害者等就労支援特別事業、重度障害者大学等修学支援事業にかかわる方々からご発言いただくとともに、障害者団体・個人から厚労省告示523号撤廃をもとめる要望書を国会議員に届け、利用制限の撤廃に向けて一緒に取り組んでいく引き金となればと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

改めて、参議院議員の木村英子です。

今日、私たち障害者議員はこの集会を開くにあたり、2019年、重度障害者の私とそれからALSの舩後靖彦さんが、この議員になったときに、重度訪問介護の行動援護、同行援護の告示523号で、外出制限があり、就労に使えないという問題が起きました。

そして、そこから私たちは厚労省に対し、国会においても、この問題の取り組んできましたが、いまだ重度訪問介護の規程、外出制限はかけられたまま、廃止されていません。そんな現状下、皆さんと再び闘いの炎を燃やそうと、今回の集会をやることにしました。

私たち、私と舩後さんが19年に議員になってから、6年が経とうとしています。今、重度訪問介護で勝ち取れたことは、それは就労支援特別事業で使われていること。それともう1つは、つい3月の予算委員会で総理が述べた立候補者による選挙活動の期間内、その選挙期間は認めるが、それを過ぎたら政治活動や選挙活動は認めませんと、この前の予算委員会で言われました。なのでまだまだ、就労・修学、そして余暇活動、その他、家の中の介護が中心で、ほとんどの外出が認められていない状況です。そうした中で、私たちはこれからこの課題に向かって一緒に闘っていかなければならないと強く思っています。

もう1つ、私がなぜ、19年に議員になれたかです。それは、この告示第523号で、外出や政治が制限されているのに、これは特定枠という制度があったからです。政党が優先的に推薦した候補者を議員にさせる、議員になれる制度です。もしこれがなかったら、私は、議員にはなっていなかったと思います。というか、なれないです。なぜなら家の中から出てはいけない。外出制限があるので、当然、選挙に出るのは許されないことです。

そうした政治活動に重度障害者が、参画していくことは、やはり私たちの使っている制度をよくしていく、そして法律を変えていくことを当事者主体でやっていくことが実現していくことができたことが、まずは一歩ですが、本当にこれから進めていかなければならないことだと思います。

まだまだ課題はたくさんありますが、一緒に皆さんと闘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

閉会の挨拶は、3年前に障がい当事者国会議員に加わった天畠が行いました。

今日、皆さんと一つの場に集まり改めて課題を一緒に共有できたこと、心から嬉しく思います。

党派を超えた国会議員の皆さま、そして障害当事者をはじめとした参加者の皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございました。

当事者が生きやすいヘルパー制度を確立する。ヘルパーは私にとって切っても切り離せない存在であるからこそ、思い入れの強い政策です。

私は14歳のときに医療ミスによって重度障害者となり、現在は重度訪問介護を利用しながら20人ほどのヘルパーとともに地域で暮らしいています。2022年に国会へ送り出していただく前、私は大学の研究員でした。大学から内定をもらった際に、就労中は重度訪問介護を利用できない壁にぶつかりました。武蔵野市には「就労支援特別事業」の導入を訴えましたが、検討に時間がかかるため、暫定的に「就労中でも、生命維持のためならば重訪を使える」という判断が下され、何とか働けることになりました。私はこのときに「これを特例にしてはいけない」と強く感じ、障害者がそれぞれのライフステージに合わせて、当たり前に社会参加できるために、どこへ行っても何をしていても使えるヘルパー制度を確立したいという確かな思いに至りました。

舩後靖彦議員、木村英子議員が当選してからもうすぐ6年が経ちます。この6年間、告示523号の問題については、私を含め障がいのある国会議員が、就労、修学、選挙活動など様々な角度から質疑で取り上げ、生命維持と社会参加は別々の制度で切り離せるものではないと、ルールの撤廃を何度も政府に迫ってきました。

政府の姿勢は頑なですが、私や木村英子議員の質疑を通して、選挙活動についてはヘルパー利用が認められる趣旨の総理答弁を引き出しました。しかし、社会通念上適当でない外出という曖昧な条文はそのまま維持されており、自治体の判断で障がい者の社会参加が制限される状況に変わりはありません。就労や修学の問題は、本日当事者の皆さまにお話していただいたとおりです。

「制度的な虐待」を許してはいけません!

告示523号は、自治体の判断に影響があるだけではありません。介護事業者やヘルパーも、告示があることで、「このサービス提供は認められないかもしれない」と不安になり、支援を控えるケースもあります。

本来なら可能な支援であっても、事業所やヘルパーの判断で断るケースも少なくないと聞きます。告示がある以上、リスクを犯したくないという力学が働いてしまうのは、仕方がないと思います。しかしその結果、障がい者の社会参加が妨げられ、健常者であれば自由にできる行動が「不適当」とされ、差別や孤立感につながってしまっているのです。

なぜ、学校に行きたい、働きたいという思いが制度に阻まれなければならないのでしょうか。なぜ、あらゆる交渉、手続き、調整といった罰がマイノリティだというだけで課されるのでしょうか。さらに、政治活動や表現の自由に関わるような外出さえも制限される場合があり、どこにいても、何をしていても、支援が得られるはずの生活が奪われている現状は、ある意味「制度的な虐待」と言っても過言ではありません。

重度障がい者の国会議員が誕生してから6年。告示に対する政府の姿勢は依然頑なではありますが、確実に国会の中での理解は進んできていることを肌で感じています。国会が大変な時期にも関わらず、今日、多くの先生方がこの場に足を運んで来てくれたことも、その一つの表れと思います。これからも皆さんと一緒に国会に当事者の声を届けていきます。

障がい者運動をみんなで盛り上げ、政策転換へつなげましょう!ともに頑張りましょう!ありがとうございました。