2025年4月22日 厚生労働委員会質疑「障害者手帳をもたない難病患者への就労支援 圧倒的に足りません!」

2025年10月3日に行われた「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で、雇用率対象に障害者手帳をもたない難病患者らも含める方向で検討することが決まりました。天畠も質疑で障害者手帳をもたない難病患者への就労支援を求めていました。今後の議論を注視します。

〇天畠大輔君

れいわ新選組の天畠大輔です。障害者手帳をもたない難病患者の就労支援も強化してください。代読お願いします。

先週末、石破総理は、東京都内の就労支援施設などを訪れ、就職氷河期世代など就業に不安を抱えている人を支援するための閣僚会議の設置を表明しました。就労困難性は障害者手帳のない難病患者も抱えておりますので、共に議論をしてください。

こちらについて、一昨年の厚生労働委員会(※2023年3月9日)で、私は、現行の障害者雇用促進法では合理的配慮の対象にしかなっていない障害者手帳をもたない方々への就労支援について取り上げ、法定雇用率の対象とするよう求めました。当時の厚生労働大臣(※加藤勝信)は、「現在、就労困難性の判断の在り方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたい」と答弁され、昨年3月「難病患者の就労困難性に関する調査研究」報告書が出されたところです。

また、この報告をもとに、昨年末からは「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で議論が始まりました。研究会では、当事者団体より、手帳をもたない難病患者にも法定雇用率への算入をすべきとの意見があると聞いておりますので、本日は「手帳をもたない難病患者への就労支援」について詳しく伺います。

難病をもつ方が働く際に直面する困り事には、例えば、就職活動の場面で、面接で難病のことを伝えると敬遠される、だから病歴を隠さざるを得ない、職場適応の場面で、やっとのことで働けても体調を崩しやすい、しかし、病気からくる疲れだと職場に理解してもらえない、などが挙げられます。

彼らは少しでも勤務上の配慮を受けられる形での就職を求めますが、多くは障害者手帳をもっていないため、その願いはかないません。雇用を義務付けられる対象は障害者手帳をもっている人だけだからです。

「難病患者の就労困難性に関する調査研究」では、障害者手帳の有無に着目すると

・障害者手帳の取得状況にかかわらず、難病患者は一定の就労困難性を有していること

・障害者手帳を申請したが認定されなかった者がより就労困難性が高いこと

が明らかになりました。それでは、報告書ではこのニーズをどのように分析しているのでしょうか。

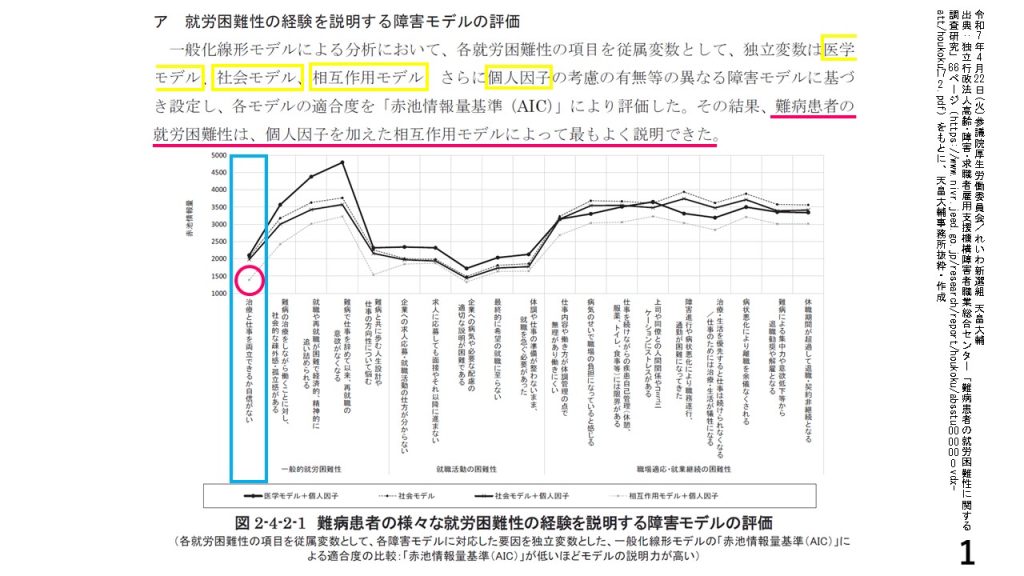

資料1をご覧ください。「難病患者の様々な就労困難性の経験を説明する障害モデルの評価」の図です。例えば、左端の「治療と仕事を両立できるか自信がない」を選んだ人が、病気の進行などの医学的要因だと言われているものや、職場の配置など社会的要因だと言われているものを比べて、どのファクターが回答につながっているかを分析しています。

そこで、厚労省にお伺いします。本調査から難病患者の就労困難性は、医学的因子と社会的因子を統合した相互作用モデルに個人因子を加えたものによって最も説明できた、という考察がなされていますが、これは具体的にはどういうことでしょうか。

〇政府参考人(藤川眞行君)

お答えいたします。ご指摘がありました独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、いわゆるJEEDでございますけれども、行った難病患者の就労困難性に関する調査研究でございますけれども、難病患者を取り巻く状況の変化を背景とした最新の状況の把握の必要性の観点から、難病患者や事業所等への調査を行い、その結果を報告しているものでございます。

それで、先ほどありましたこの調査研究におきましては、様々な調査の報告がなされているため一概にはお答えできない部分もございますけれども、難病患者の就労困難性の要因や関連性につきまして一定の統計分析をしたところ、難病に係る様々な障がいや疾患の有無といった医学的因子と職場での配慮といった社会的因子とを統合した相互作用モデルに、性別・年齢等の個人因子を加えたものによって最も分かりやすく説明できたことが明らかになったとされてございます。

すなわち、医学因子、社会的因子及び個人因子に関し、それぞれが単独で就労困難性と関連があるという説明よりも、それが、それらが総合的に就労困難性に関係しているという説明の方が統計的に望ましいことが明らかになったとの結果であると承知してございます。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

つまり、社会モデルの視点が不可欠ということですよね。時間がないので、2択、「はい」か「いいえ」でお答えください。厚労省、いかがですか。

〇政府参考人(藤川眞行君)

端的に。社会モデルについてはいろいろな考え方があるところでございますけれども、この見解、調査結果においては、いわゆる就労困難性には、そういう医学的要因だけじゃなくて、そういう社会的要因とかもろもろの個人的要因を含めて、方が説明しやすいということの報告が出たというふうに理解しております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

資料1のとおり、報告書にも書いてあります。就労困難性を議論するにあたり、社会モデルの視点が重要ということで間違いないですか。大臣、いかがですか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

どのような制度が雇用制度におけるいわゆる社会モデルの観点を踏まえた制度であるかは様々な議論の捉え方があると承知をしておりますが、少なくとも就労困難性と職場の配置や理解等の社会的因子等の関係性について、今般の報告書において示された結果は先ほどご説明をさせていただいたとおりでございます。

いずれにしましても、手帳を所持しない難病患者さんたちの支援の在り方につきましては、本研究により示された様々なデータも勘案しながら研究会において議論を行っていきたいと考えております。

〇天畠大輔君

代読いたします。従来の医学的要因に加え、今まで軽視されてきた個人の機能障害と社会的障壁との兼ね合いで障がいが生まれていることにも着目しないと、現行法では合理的配慮の対象にしかなっていない配慮の必要な障がい者は就労支援の対象から漏れてしまうということが言えるのではないでしょうか。

就職後の治療と仕事の両立支援も必須ですが、私は難病をもつ方が働こうとするスタートラインにも支援が必要だと考えます。同じ条件で難病のある人とない人が面接に来た際、今のままでは雇用側に難病のある人を積極的に採用するインセンティブがないからです。

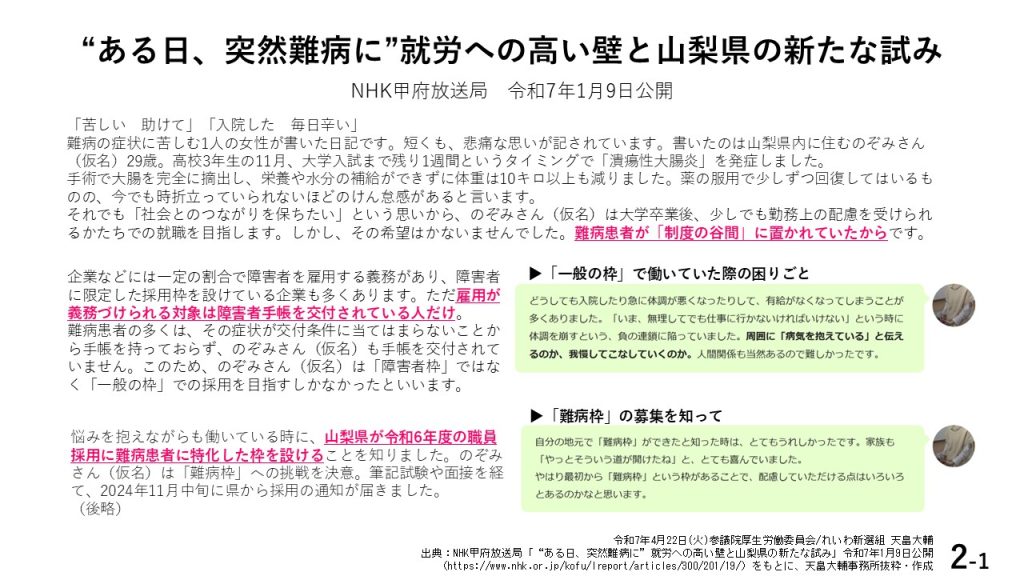

資料2をご覧ください。昨年、全国に先駆けて山梨県が職員採用に「難病枠」を設けました。「潰瘍性大腸炎」、「ベーチェット病」、「膠原病」を抱える3人が合格し、今年の春、4月から働き始めました。山梨県は、今後、3人と面談を繰り返して、一人一人に必要な配慮を決めていくそうです。この取組は、難病をもつ方の就職活動から職場適応まで、働く場面丸ごとの就労支援とも言えます。

そこで、大臣にお伺いします。国は、この山梨県での取組の実施状況を注視し、これをモデルに難病患者への就労支援を検討するべきではないでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

就職段階におけます難病患者に対する支援を行うことは大変重要でございまして、これまで、障害者手帳を所持しない方も含めまして、ハローワークにおける難病患者就職サポーターによるきめ細やかな職業相談、また職業紹介及び定着支援などの総合的な支援であったり、また助成金を通じた難病患者を新たに雇い入れた事業主に対する支援などを実施し、手帳を所持しない難病患者さんたちの就労に向けた支援を行っているところでございます。

また、各自治体においては、それぞれの実情に応じて障害者雇用の促進に係る様々な取組を行っていただいておりまして、ご指摘の山梨県庁における取組につきましてもその取組の一つであるというふうに承知をしております。

手帳を所持しておられない難病患者さんたちの支援の在り方につきましては、厚労省で現在行っております今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会におきまして、今般の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDの研究結果も評価・分析したうえで議論を行っていきたいと考えております。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

〇天畠大輔君

入口支援とともに助成金も拡大してください。代読お願いします。

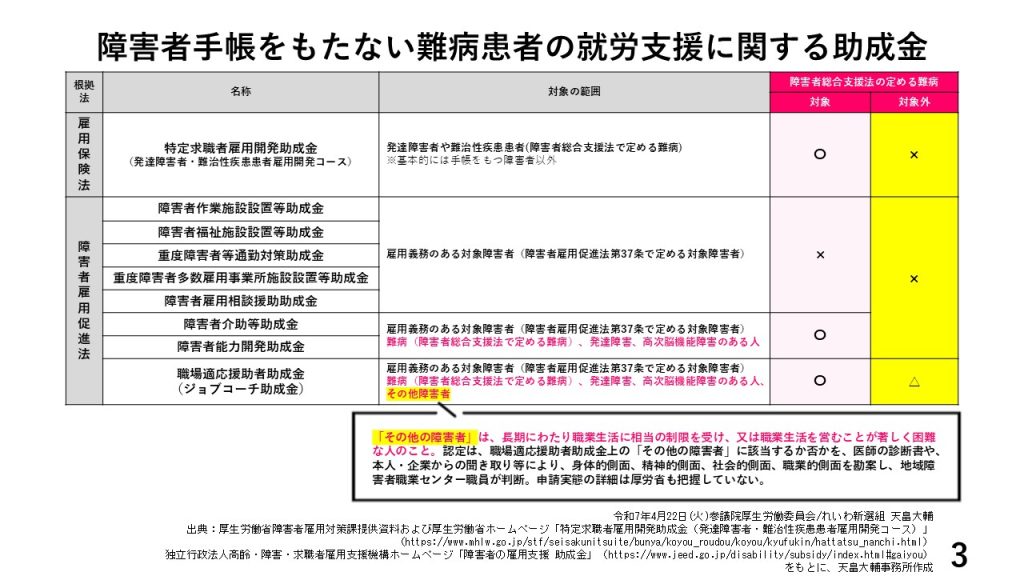

資料3をご覧ください。雇用率制度の納付金等を活用した就労支援の助成金があります。しかし、障害者手帳をもたない難病患者は対象とならない助成金が多いため、そちらも研究会の議論を通して拡大を検討すべきです。

さらに、障害者手帳をもたず、かつ障害者総合支援法の対象でもない難病患者にも就労支援が必要です。例えば1型糖尿病をもつ人です。彼らは、病気によるどうしても避けられない血糖値の乱高下による疲れやすさから、就労中に体調が崩れた際に安静にできる休憩室等が必要です。私にもそのような環境整備等への助成金を対象に入れてほしいという要望が来ています。

ほかにも、雇用側の準備として、勤務時間の変更しやすい体制や治療休暇の取得しやすい体制などの柔軟な働き方整備、難病理解のための研修等も考えられ、その経済的負担を公的に認定して支援することも重要です。

しかし、1型糖尿病は、多くが障害者手帳をもたないため、雇用義務のある対象障害者ではありません。加えて、障害者総合支援法の範囲にも含まれていないため、ほとんどの助成金を利用することができません。唯一、職場適応援助者、いわゆるジョブコーチ助成金のみ、「その他の障害者」に該当する場合は対象になる可能性もありますが、かなりのレアケースで厚労省も実態を把握していないそうです。

つまり、難病患者の中には国の就労支援から漏れている方々がいるということです。こうした状況こそ、報告書の結論部分で語られる「就労の総合的な支援ニーズへの対応が効果的に実施できていない状況」の一つであり、早急に対策を講じるべきではないでしょうか。

そこで、大臣にお伺いします。それらの実態を把握したうえで、ジョブコーチ助成金以外にも「その他の障害者」枠を設け、助成金の対象を広げるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

〇国務大臣(福岡資麿君)

納付金制度に基づく助成金は、あくまでも雇用義務のある対象障害者の雇用の経済的負担の調整などを目的として、事業主からの共同拠出を財源とし、その範囲で必要な助成金を支給しているものでございますが、特段の支援が必要な場合には、1型糖尿病患者さんを含めまして、雇用義務のある対象障害者以外の一部の障がい者の方々についても一部の助成金の支給対象としているところでございます。

特段の支援などの必要がある対象者の範囲を拡大することにつきましては、その必要性の検討とともに、限られた財源の中で、雇用義務のある対象障害者の支援が着実に行われるための持続性も考慮しながら慎重に検討する必要があるものと考えています。

一方で、1型糖尿病を含む疾患等による就労において困難を抱える方に対しましては、例えば、ハローワークにおける糖尿病患者さんを含めた長期の療養が必要な方々に対して、関係機関と連携した就職支援を行うなど、様々な支援を行っておりまして、引き続きこれらを取組を進めてまいりたいと思います。

〇委員長(柘植芳文君)

天畠君が発言の準備をしておりますので、しばらくお待ちください。

〇天畠大輔君

せめて、その他の障がい者の実態を調査するなどして把握してください。質疑を終わります。

〈配布資料〉